【連載第十八回】京大新聞の百年 自然に分担形成、「バランスよい」紙面に

2024.11.16

「相対的に凪の時代だった」「アニメ産業の盛り上がりと軌を一にしていた」――「激動期」との声もある2000年代を経て到来した2010年代は、京大新聞にとってどのような時代だったのか。25年4月の創刊100周年に向け、その歴史を振り返る連載の第十八回は、卒業生のインタビューを通して00年代後半から10年代前半の京大新聞の歩みを捉える。(編集部)

00年代後半10年代前半の京大新聞を知る4名に、東京で話を聞いた。「属人的な要因で、なんとかバランスが取れていた」との言葉どおり、紙面づくりに対して「四者四様」のアプローチが共存していた様子がうかがえた。(村)

―入社のきっかけは。

加藤 知人に誘われて見学に行った。その人は入らず、自分は定着した。新入生に配られた紙面も印象的。第2外国語特集が載っていて、どれもユーモアあふれる文章だった。

橋本 ふらっとボックス棟に行ったら、たまたま京大新聞の扉が開いていて、先輩がお茶をいれてくれた。いい人だなと思って、それがきっかけ。

春 受験勉強の合間に本を読み漁っていて、理学部だけど、それとは別で何か書くところに入りたいと思った。サークル紹介冊子で京大新聞を知った。

三木 僕も紹介冊子。しっかりしたロゴが載っていて一番目立っていた。いろいろなことを経験できそうだと思って入った。

―実際に入って、場の雰囲気は。

加藤 まだ旧ボックス(09年にかけて建て替え)で、おどろおどろしい雰囲気。会議では紙面批評(発行後の反省会)で厳しい意見も出ていて驚いた。ピリピリしていた。時期によって仕事の偏りがあって、実働の2回生が少なくてしんどそうだった。

三木 最初は厳かだなという印象。初めて行った日がちょうど発行直前で、会議後はそのまま作業の様子を見た。先輩がその場で料理を振る舞ってくれた。

橋本 ピリピリというよりネタがなくて苦しんだ。デスク(持ち回りの号ごとの責任者)になると、空白を埋めないといけないという責任感から、内容以前に「どうにか埋めてくれ」という気持ちだった。

三木 写真を大きくしたりして乗り切ることもしばしば。

春 09年10月16日号の「タダで楽しむ京都」のように、企画ネタが多くて楽しかった。一方で、くびくびカフェ(時間雇用職員組合による座り込み運動)のような動きも伝えるメディアだという意識もあった。

加藤 私はストレートニュースを中心に執筆した。いま振り返ると、00年代後半から10年代初頭は、まだ凪の時期だったと言える。04年の国立大学法人化で劇的に変わってしまうのではないかという緊張感があったけど、いろいろな人の努力や当時の尾池和夫総長の方針もあって、他大学と比べると変化は少なかった。08年に総長に就任した松本紘氏の体制下で、あれこれ企てはあったけど、様々な力関係や抵抗力のもとで、「改革」の影響はそこまで顕在化していなかったともいえる。

一方で着々と進行したのが、大学当局の広報機能の拡充。ホームページが充実したり、研究内容の記者レクが開かれたりと、広報手段の洗練。当時感じたのは、大学当局と同じ内容を発信しても量・質ともに勝てないということ。でも、当局の広報が扱わない情報や言説はあるし、それを拾って記事にすることは、京大新聞のような独立したメディアでないとできない。そういう問題意識で、くびくびカフェやアカハラ、09年から再燃した吉田寮の問題を取材した。

三木 広報強化の一方で、学生との対話姿勢は徐々に硬化した印象。僕は西団連(西部ボックス棟を使う団体からなる自治組織)担当で、学生課の担当職員が代わるたびに関係構築には苦労した。先輩に言われて、退職する職員に花束を渡したりして関係づくりに努めた。

―印象に残っている記事は。

橋本 編集員の間で政治的に敏感な人とそうでない人がいた。私は後者で、よくインタビューや企画を手がけた。早稲田大の教員に国語教育について尋ねたり、日本大の教員に美学の基礎を解説してもらったり。本を読んで気になった人に取材した。

加藤 京大に関係なくても、おもしろいと思える企画は採用されて、東京とかにも積極的に行っていたね。面が埋まってありがたいというのもある。

三木 したいことができるいい環境だった。

橋本 取材費が出るし、京大新聞を利用させてもらっていた。

三木 ドライブ紀行で四国八十八箇所めぐりに挑戦したときは、けっこうかかったかな。

橋本 放漫財政だね。深く考えずに行って、八十八箇所と言いつつ疲れて途中で断念した(笑)。

加藤 私が印象深いのは12年4月24日の号外。大学当局が吉田寮食堂の撤去を決定して、赤松明彦副学長らがその説明会を同23日19時から開いた。重大なことだから号外を出そうという話になって、結論を空白にした予定原稿を準備して臨んだ。

説明会では批判が殺到して、寮自治会側と当局の団体交渉状態に。夜中3時ごろ局面が変わって、赤松氏が撤去方針を撤回すると明言し、確約が結ばれた。それを受けて原稿を差し替え「解体決定 撤回」という見出しに変更。法経本館地下の印刷機で急いで印刷して、1限の授業前にばらまいた。24日付の京都新聞朝刊が前夜までの情報で「取り壊す方針を決めた」と書いていて、それを打ち消す意味で、珍しく速報性で役に立ったと思う。

あとは原理研究会(統一協会の下部組織)のこと。入学当初は原理研系の新聞がまだ発行されていた。09年ごろから発行されなくなって、消えたのかと思ったら、1回生の多い吉田南構内で公然と勧誘活動するようになった。さらには11年の11月祭の期間中、全学実行委員会から追放決議が出されているなか、偶然を装って時計台での行事開催を画策。抗議運動の様子を報じた。

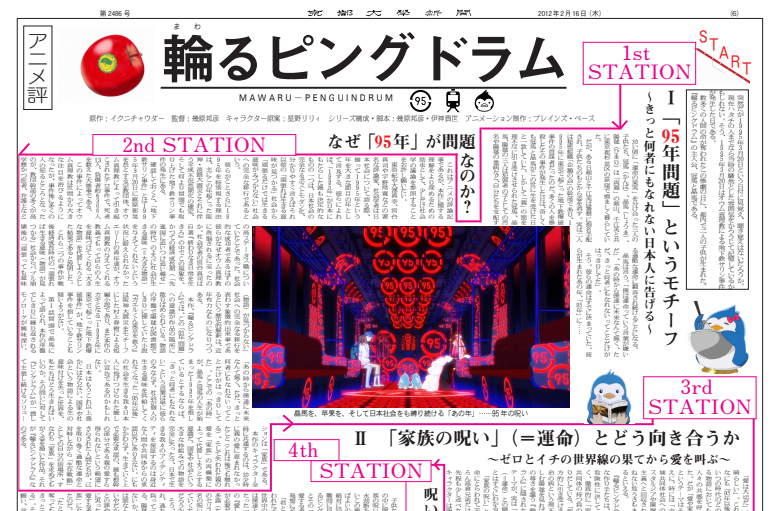

三木 僕はアニメ関係が印象的。先輩の(47)さんがよくアニメ評を書いていた。おもしろいなと思って、どうすれば世界観が伝わるかを意識して紙面のレイアウトにはこだわった。映画評を京大新聞の公式ツイッター(現X)で宣伝したら、取り上げた作品の監督がコメントしてくれたこともあった。

加藤 背景として、アニメに造詣の深い編集員が入ってきたという属人的な要素に加えて、アニメそのものがそれまでの周辺的な位置付けから産業的にもメインイカルチャーになっていく時期だった。

三木 時代の変化を先取りできていた。

加藤 軌を一にしていたとも言える。編集部でアニメ評が書評よりも盛り上がっていた。

春 『輪るピングドラム』、『魔法少女まどか☆マギカ』とか。

三木 編集員の好みによって雰囲気が変わる。僕のころは政治、アニメ、書評、企画、それぞれ書く人がいてバランスよかった。

橋本 科学記事はだいたい(春)に任せていた。

加藤 かなり属人的に、どうにか回っていた。

三木 誰かがいなくなると厳しいギリギリの状況だった。

橋本 そんななか(春)が原稿をなかなか出さず、家まで押しかけたこともあった。

春 申し訳ない(苦笑)。私は「京大雑記 ノーベル賞待機してみた」が印象に残っている。ノーベル賞発表時のマスコミの様子を書いた記事。山中伸弥教授の受賞を期待する報道陣が、快挙に備えて実況の練習などをしていた。尾池元総長が、定期購読案内用に寄せてくれた推薦文でその記事を褒めてくれた。

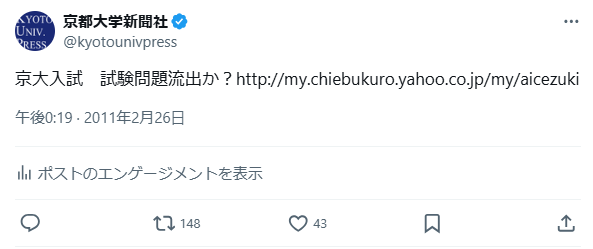

―カンニング事件時の状況は。

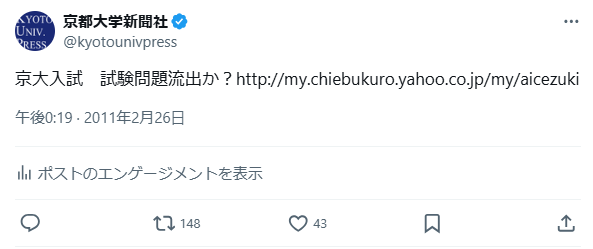

春 当該ツイートをしたのが私。広報課から報道機関に配布される問題用紙を受領してボックスに戻り、問題文の出典を調べていたら、ヤフー知恵袋に上がっているのが見つかって、その場にいた編集員と「こんなのあるよ」と話して、京大新聞のツイッターで問題文流出の可能性を指摘した。その日の夜、問い合わせの電話が鳴り止まなかった。週刊文春、朝日新聞、産経新聞などから連絡が来た。

加藤 一般メディアもネットを使った騒動の扱いにまだ慣れていなくて、余計に話が大きくなったと思う。

―当時、ツイッターの運用は。

春 特にルールはなく、なんとなくやっていた。その場にいた2人だけの判断で投稿してしまった。申し訳ありません。騒動を機にルールを定めたわけでもない。以後、特段の炎上が起きなかったことがせめてもの救い。

橋本 カンニング事件より、直後に起きた震災が大きかった。

加藤 実家が仙台の編集員がいたから心配した。原発事故関係では、大阪・熊取の研究所で反原発の立場から研究を続けていた方々にインタビューした。

橋本 卒業旅行中に被災して亡くなった京大生もいた。

―大学から、卒業式で恒例の仮装の自粛を求める通知が出た。

加藤 09年に新型インフルエンザが流行って各大学で休講が相次いだとき、京大は医学的・生物学的見地から判断したという旨の声明を出したうえで授業を続けた。世間の空気に迎合しなかったと言える。3・11のときは、自粛の雰囲気に合わせる対応だった。

―紙面が読まれていたという手応えはあったか。

橋本 教職員層で言うと、ポケゼミという1回生向け演習で熊本・阿蘇の研究施設に行ったら、学内郵便で届ける新聞が読まれていて驚いた。学生は、寮関係者以外ほぼ読んでいないイメージだったけど、カンニング事件以降、ツイッター経由で知ったという人がちらほらいた。ウェブ上で気になった記事を見てもらえていたのかなと思う。

三木 ウェブサイトのビューワー数は気にしていた。

春 当時ウェブ広告もあって、月に5千回閲覧されれば月1万5千円もらえるという案件だった。5千回が多いかはなんとも言えないが、まあまあかなと思う。(参考:2024年10月の月間総閲覧数は約3万8千)

橋本 その数に到達できるように工夫した。写真を増やしたり、押せばツイートできるボタンを記事のページに配置したり。

加藤 08年に国内でスマホが発売されたけど、体感としてはしばらくガラケーが主流だった。ネットは基本的に備え付けの端末でアクセスするものだったから、ウェブサイトに記事を上げると言っても、スマホの時代とは感覚が違う。11年の震災前後にSNSが普及して、カンニングの件が拡散されたり、アニメ評がバズったりした。私は、万人受けより、周りの50人くらい、友人知人に「こんなことがあるよ」とおしゃべりで伝える感覚と、あとは何十年後かに当時に関心のある物好きな人が読んでくれればいいという気持ちだった。近過去のことほど、本にはなっていなくて、かつ実際に経験した人が身近にいない場合がある。そういう情報の記録として重要。京大新聞のサイトは、00年代の記事から閲覧可能になっている点は素晴らしい。

三木 京大のリポジトリへの紙面掲載(※)を始めたときもそういう感覚。昔の紙面を無料公開することの是非で議論が割れることはなくて、歴史的に貴重な資料だから広く公開した方がいいという意識だった。

加藤 収益源はアルバムだから、ネットで記事を無料公開することに対しても神経質にならずに済んだ。これはとても幸せなことだと思う。

春 広告は、アップル社が全面カラーで出してくれて、自動車学校さんが年間契約してくれたけど、全体として印刷代に届かないほどの収入だった。

三木 広告は稼ぐというより補填という位置づけ。営利に走りすぎてもやりにくい。

加藤 最近は音声ポッドキャストや動画がよく利用されている。京大新聞でも、意欲のある人がいればそれらに挑戦してもいいのでは。一方で、記録性や保存性で紙に勝るものは現状ないと思う。紙ならば図書館などに残る。「紙面を埋める」という意識を持つことで、一定量を定期発信する動機付けにもなる。

橋本 やりたいようにやってくれればいい。OPが口を出さないのが京大新聞だと思う。

三木 自由にやって、いろいろ挑戦すればいい。団体をなくさないことが大事。

加藤 受け狙いで出力された言説は賞味期限が短いし、つまらない。やりたいことを犠牲にする必要はない。

三木 受けるかどうかを気にしてではなく、おもしろいと思うものを書いてほしい。

橋本 とはいえ、おもしろい記事は簡単にできない。全員が年に1本、ぐらいの意識でいい。

春 いろいろな人を取材してほしい。学生や編集員の意見が載る記事も見たい。

東京の4人の世代より少し前に入学した編集員からみた京大新聞はどのような状況だったのか。06年入学の中川崇さんに話を聞いた。在籍当時について中川さんは、①アルバム契約をめぐるトラブル(連載第14回参照)、②原理研究会系の新聞との攻防、③脆弱なボックス棟の建て替えといった切実な課題が横たわっていたと振り返る。ここでは、それらを背景としつつ中川さんがどのような思いで新聞づくりに向き合ったのかを振り返る。③については、紙幅の都合で次回以降に掲載する。(村)

―入社の動機は。

高校の図書館に東大新聞とともに京大新聞が置いてあったのが最初の接点。京大入学後、学部の垣根を越えていろいろなことに触れたいという思いでボックスを訪ねた。当時は班制度があって、最初に携わったのはニュース班。それ以来、ニュースが載る1面の見た目を気にするようになった。大手紙のような方向性かミニコミを目指すかという議論があったなかで、僕は、中身はミニコミ的でもいいけど、見た目は一般紙のようなスタイリッシュさを目指すべきだと考えた。読んでもらえそうなデザインを意識して、本文の文字を太くしたり。マスコミかミニコミかは結局定まらなかった。はっきり決めるのもどうかと思うし、それぞれの編集員が議論を経て抱いた感覚を尊重すべきだろうと。

―会議の雰囲気は。

良くも悪くもサークルらしい印象。きちんとした会議室ではなく、みんなが適当な場所に座って、会議らしくないおおらかな雰囲気だった。印象的なのは、先輩が窓際でワンカップの酒を片手に参加していたこと。すごいところに来たなと。

―最初に携わった記事は。

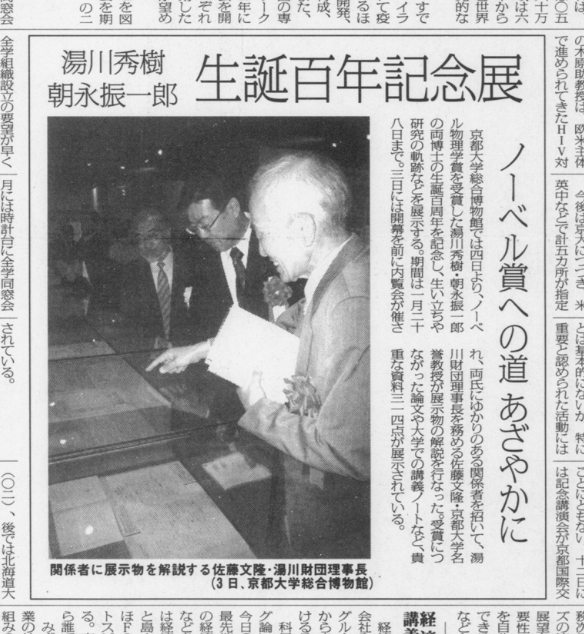

湯川・朝永両氏の生誕100周年記念展示の記事。いかに興味を持ってもらいながらわかりやすく届けるかを意識して書いた。写真も、様々な要素を1枚に詰め込めるよう模索した。力を入れて仕上げたのに、写真の説明文で「解説」を「開設」と誤植してしまった。印画紙(当時使われていた印刷の元になる台紙)に打ち出したあとに気づいて、どうにかならないかと印刷所で相談したところ、熟練の職人さんが過去の京大新聞を引っ張り出して、正しい漢字を探し出して切り貼りして修正してくれた。新聞を作っているという実感を得るとともに、その泥臭い雰囲気がおもしろかった。

―他に印象に残っている記事は。

総長の交代があって、総長選の仕組みを解説したり、投票結果を詳しく書いたりした。特に決選投票のグラフにこだわって、候補者2人の票数以外に、「投票せず」が一定数いたことがわかるようにした。記事以外では合宿が思い出深い。僕が担当になって旅行会社さんと計画を立てて、小豆島に行った。非日常感を味わいながら、現地で次の半年間を考える会議をした。

―65周年誌のタイトルになっている「権力にアカンベエ」という感覚についてどう思うか。

意識したというより、京大ひいては京大新聞に来る人はもともと批判精神を持った人が多めだと思うし、自然とそうなるだろうという感覚。権力を批判的に捉える視点は大事。だから京大に対しても一歩引く。他の大学新聞は「本学は」と書きがちだけど、うちは「京大は」と書く。大学にとって都合が良いことも悪いことも淡々と報じる。

―新聞が読まれていた手応えは。

あまりなかったかな。学内郵便で送っても、各研究室に投函されずにドサッと置いたままの部局もあって、自分たちでポスティングしたこともあった。

―財政的には潤っていたか。

入学アルバムのおかげで成り立っていた。でも、それでいいと思っていた。新聞の収入だけでは赤字でも、新聞を出し続ける意義があると思っていたから。

―ウェブサイトの整備にも着手。

06年までは、一部の記事しか本文を公開していなかった。長く滞在したいと思えるサイトにしようと思って議論して、原則すべてのテキストを公開することにした。編集員の知り合いが個人事業主的な形でホームページ作成の仕事をしていて、その人に頼んで、管理・更新しやすいWordPressで作ってもらった。このときロゴも作った。独立した新聞だけど、京大とともに歩んできたというオフィシャル感を出そうと思って、「with Kyoto University」 と僕がつけた。念頭にあったのは、原理研究会が出していた『京大学生新聞』。うちは戦前からずっとやってきたんだぞと。間違えないでくれ、という思いも込めた。

―原理研の存在感は。

あった。向こうも敵視してきた。部屋の扉が脆弱なうえ、ボックス棟じたいが木造だったから、何かあったらという不穏な危機意識もあった。京大学生新聞以外にも、複数の大学の学生からなるUNN関西学生報道連盟という団体が『京都大学EXPRESS』という新聞を出していた。歴史ある新聞としてそれらに負けないように意義深い記事を供給していこうという使命感を持っていた。加えて、kyoto-u.comというネット上の掲示板があって、京大生がけっこう見ていた。うちもネット上で集客しようと思って、博物館の行事情報を載せるなどした。

―記事の無料公開と、紙面を買ってくれる人との兼ね合いは。

そこは議論があったと思う。ただ、ネットで読めることが求められる時代に差しかかっていた。ネットの活用で紙の新聞が読まれなくなる懸念よりも、京大新聞を知ってもらって存在感を高めることに重きを置いていた。それによって取材がスムーズになることも期待できるし。

―現役編集部へ一言。

デジタルへのニーズが高い今の時代に、京大新聞に人が集まるのは感動的なことだと思う。今の人たちが何を動機に活動しているのかをまとめてくれると、今後を考えるうえで有意義なものになると思う。余力があれば、普段の新聞とは別に、昔つくっていたような受験生向けの書籍を出すなどもおもしろいと思う。

聞き取り⑧ SNS普及期の動向 00年代後半〜10年代在籍者に聞く

00年代後半10年代前半の京大新聞を知る4名に、東京で話を聞いた。「属人的な要因で、なんとかバランスが取れていた」との言葉どおり、紙面づくりに対して「四者四様」のアプローチが共存していた様子がうかがえた。(村)

大学改革は一時膠着、アニメ産業やSNSが台頭

独自性で当局に対抗

―入社のきっかけは。

加藤 知人に誘われて見学に行った。その人は入らず、自分は定着した。新入生に配られた紙面も印象的。第2外国語特集が載っていて、どれもユーモアあふれる文章だった。

橋本 ふらっとボックス棟に行ったら、たまたま京大新聞の扉が開いていて、先輩がお茶をいれてくれた。いい人だなと思って、それがきっかけ。

春 受験勉強の合間に本を読み漁っていて、理学部だけど、それとは別で何か書くところに入りたいと思った。サークル紹介冊子で京大新聞を知った。

三木 僕も紹介冊子。しっかりしたロゴが載っていて一番目立っていた。いろいろなことを経験できそうだと思って入った。

―実際に入って、場の雰囲気は。

加藤 まだ旧ボックス(09年にかけて建て替え)で、おどろおどろしい雰囲気。会議では紙面批評(発行後の反省会)で厳しい意見も出ていて驚いた。ピリピリしていた。時期によって仕事の偏りがあって、実働の2回生が少なくてしんどそうだった。

三木 最初は厳かだなという印象。初めて行った日がちょうど発行直前で、会議後はそのまま作業の様子を見た。先輩がその場で料理を振る舞ってくれた。

橋本 ピリピリというよりネタがなくて苦しんだ。デスク(持ち回りの号ごとの責任者)になると、空白を埋めないといけないという責任感から、内容以前に「どうにか埋めてくれ」という気持ちだった。

三木 写真を大きくしたりして乗り切ることもしばしば。

春 09年10月16日号の「タダで楽しむ京都」のように、企画ネタが多くて楽しかった。一方で、くびくびカフェ(時間雇用職員組合による座り込み運動)のような動きも伝えるメディアだという意識もあった。

加藤 私はストレートニュースを中心に執筆した。いま振り返ると、00年代後半から10年代初頭は、まだ凪の時期だったと言える。04年の国立大学法人化で劇的に変わってしまうのではないかという緊張感があったけど、いろいろな人の努力や当時の尾池和夫総長の方針もあって、他大学と比べると変化は少なかった。08年に総長に就任した松本紘氏の体制下で、あれこれ企てはあったけど、様々な力関係や抵抗力のもとで、「改革」の影響はそこまで顕在化していなかったともいえる。

一方で着々と進行したのが、大学当局の広報機能の拡充。ホームページが充実したり、研究内容の記者レクが開かれたりと、広報手段の洗練。当時感じたのは、大学当局と同じ内容を発信しても量・質ともに勝てないということ。でも、当局の広報が扱わない情報や言説はあるし、それを拾って記事にすることは、京大新聞のような独立したメディアでないとできない。そういう問題意識で、くびくびカフェやアカハラ、09年から再燃した吉田寮の問題を取材した。

三木 広報強化の一方で、学生との対話姿勢は徐々に硬化した印象。僕は西団連(西部ボックス棟を使う団体からなる自治組織)担当で、学生課の担当職員が代わるたびに関係構築には苦労した。先輩に言われて、退職する職員に花束を渡したりして関係づくりに努めた。

号外で速報的な貢献

―印象に残っている記事は。

橋本 編集員の間で政治的に敏感な人とそうでない人がいた。私は後者で、よくインタビューや企画を手がけた。早稲田大の教員に国語教育について尋ねたり、日本大の教員に美学の基礎を解説してもらったり。本を読んで気になった人に取材した。

加藤 京大に関係なくても、おもしろいと思える企画は採用されて、東京とかにも積極的に行っていたね。面が埋まってありがたいというのもある。

三木 したいことができるいい環境だった。

橋本 取材費が出るし、京大新聞を利用させてもらっていた。

三木 ドライブ紀行で四国八十八箇所めぐりに挑戦したときは、けっこうかかったかな。

橋本 放漫財政だね。深く考えずに行って、八十八箇所と言いつつ疲れて途中で断念した(笑)。

加藤 私が印象深いのは12年4月24日の号外。大学当局が吉田寮食堂の撤去を決定して、赤松明彦副学長らがその説明会を同23日19時から開いた。重大なことだから号外を出そうという話になって、結論を空白にした予定原稿を準備して臨んだ。

説明会では批判が殺到して、寮自治会側と当局の団体交渉状態に。夜中3時ごろ局面が変わって、赤松氏が撤去方針を撤回すると明言し、確約が結ばれた。それを受けて原稿を差し替え「解体決定 撤回」という見出しに変更。法経本館地下の印刷機で急いで印刷して、1限の授業前にばらまいた。24日付の京都新聞朝刊が前夜までの情報で「取り壊す方針を決めた」と書いていて、それを打ち消す意味で、珍しく速報性で役に立ったと思う。

あとは原理研究会(統一協会の下部組織)のこと。入学当初は原理研系の新聞がまだ発行されていた。09年ごろから発行されなくなって、消えたのかと思ったら、1回生の多い吉田南構内で公然と勧誘活動するようになった。さらには11年の11月祭の期間中、全学実行委員会から追放決議が出されているなか、偶然を装って時計台での行事開催を画策。抗議運動の様子を報じた。

アニメ文化と軌を一に

三木 僕はアニメ関係が印象的。先輩の(47)さんがよくアニメ評を書いていた。おもしろいなと思って、どうすれば世界観が伝わるかを意識して紙面のレイアウトにはこだわった。映画評を京大新聞の公式ツイッター(現X)で宣伝したら、取り上げた作品の監督がコメントしてくれたこともあった。

加藤 背景として、アニメに造詣の深い編集員が入ってきたという属人的な要素に加えて、アニメそのものがそれまでの周辺的な位置付けから産業的にもメインイカルチャーになっていく時期だった。

三木 時代の変化を先取りできていた。

加藤 軌を一にしていたとも言える。編集部でアニメ評が書評よりも盛り上がっていた。

春 『輪るピングドラム』、『魔法少女まどか☆マギカ』とか。

三木 編集員の好みによって雰囲気が変わる。僕のころは政治、アニメ、書評、企画、それぞれ書く人がいてバランスよかった。

橋本 科学記事はだいたい(春)に任せていた。

加藤 かなり属人的に、どうにか回っていた。

三木 誰かがいなくなると厳しいギリギリの状況だった。

橋本 そんななか(春)が原稿をなかなか出さず、家まで押しかけたこともあった。

春 申し訳ない(苦笑)。私は「京大雑記 ノーベル賞待機してみた」が印象に残っている。ノーベル賞発表時のマスコミの様子を書いた記事。山中伸弥教授の受賞を期待する報道陣が、快挙に備えて実況の練習などをしていた。尾池元総長が、定期購読案内用に寄せてくれた推薦文でその記事を褒めてくれた。

SNS投稿から波紋

―カンニング事件時の状況は。

春 当該ツイートをしたのが私。広報課から報道機関に配布される問題用紙を受領してボックスに戻り、問題文の出典を調べていたら、ヤフー知恵袋に上がっているのが見つかって、その場にいた編集員と「こんなのあるよ」と話して、京大新聞のツイッターで問題文流出の可能性を指摘した。その日の夜、問い合わせの電話が鳴り止まなかった。週刊文春、朝日新聞、産経新聞などから連絡が来た。

加藤 一般メディアもネットを使った騒動の扱いにまだ慣れていなくて、余計に話が大きくなったと思う。

※11年入試で受験者が試験中に問題をネットに投稿するというカンニング事案が発生。京大新聞社公式ツイッターでの指摘をきっかけに明るみとなった。のちの紙面では、大学が即座に警察に通報したことやマスコミが大きく取り上げたことへの違和感を指摘している。

―当時、ツイッターの運用は。

春 特にルールはなく、なんとなくやっていた。その場にいた2人だけの判断で投稿してしまった。申し訳ありません。騒動を機にルールを定めたわけでもない。以後、特段の炎上が起きなかったことがせめてもの救い。

橋本 カンニング事件より、直後に起きた震災が大きかった。

加藤 実家が仙台の編集員がいたから心配した。原発事故関係では、大阪・熊取の研究所で反原発の立場から研究を続けていた方々にインタビューした。

橋本 卒業旅行中に被災して亡くなった京大生もいた。

―大学から、卒業式で恒例の仮装の自粛を求める通知が出た。

加藤 09年に新型インフルエンザが流行って各大学で休講が相次いだとき、京大は医学的・生物学的見地から判断したという旨の声明を出したうえで授業を続けた。世間の空気に迎合しなかったと言える。3・11のときは、自粛の雰囲気に合わせる対応だった。

―紙面が読まれていたという手応えはあったか。

橋本 教職員層で言うと、ポケゼミという1回生向け演習で熊本・阿蘇の研究施設に行ったら、学内郵便で届ける新聞が読まれていて驚いた。学生は、寮関係者以外ほぼ読んでいないイメージだったけど、カンニング事件以降、ツイッター経由で知ったという人がちらほらいた。ウェブ上で気になった記事を見てもらえていたのかなと思う。

三木 ウェブサイトのビューワー数は気にしていた。

春 当時ウェブ広告もあって、月に5千回閲覧されれば月1万5千円もらえるという案件だった。5千回が多いかはなんとも言えないが、まあまあかなと思う。(参考:2024年10月の月間総閲覧数は約3万8千)

橋本 その数に到達できるように工夫した。写真を増やしたり、押せばツイートできるボタンを記事のページに配置したり。

加藤 08年に国内でスマホが発売されたけど、体感としてはしばらくガラケーが主流だった。ネットは基本的に備え付けの端末でアクセスするものだったから、ウェブサイトに記事を上げると言っても、スマホの時代とは感覚が違う。11年の震災前後にSNSが普及して、カンニングの件が拡散されたり、アニメ評がバズったりした。私は、万人受けより、周りの50人くらい、友人知人に「こんなことがあるよ」とおしゃべりで伝える感覚と、あとは何十年後かに当時に関心のある物好きな人が読んでくれればいいという気持ちだった。近過去のことほど、本にはなっていなくて、かつ実際に経験した人が身近にいない場合がある。そういう情報の記録として重要。京大新聞のサイトは、00年代の記事から閲覧可能になっている点は素晴らしい。

三木 京大のリポジトリへの紙面掲載(※)を始めたときもそういう感覚。昔の紙面を無料公開することの是非で議論が割れることはなくて、歴史的に貴重な資料だから広く公開した方がいいという意識だった。

※京大の論文などを公開するサイト「KURENAI」に、創刊以来の紙面PDFが収録されている。15年に最初の掲載が実現。

加藤 収益源はアルバムだから、ネットで記事を無料公開することに対しても神経質にならずに済んだ。これはとても幸せなことだと思う。

春 広告は、アップル社が全面カラーで出してくれて、自動車学校さんが年間契約してくれたけど、全体として印刷代に届かないほどの収入だった。

三木 広告は稼ぐというより補填という位置づけ。営利に走りすぎてもやりにくい。

受け狙いは不要

加藤 最近は音声ポッドキャストや動画がよく利用されている。京大新聞でも、意欲のある人がいればそれらに挑戦してもいいのでは。一方で、記録性や保存性で紙に勝るものは現状ないと思う。紙ならば図書館などに残る。「紙面を埋める」という意識を持つことで、一定量を定期発信する動機付けにもなる。

橋本 やりたいようにやってくれればいい。OPが口を出さないのが京大新聞だと思う。

三木 自由にやって、いろいろ挑戦すればいい。団体をなくさないことが大事。

加藤 受け狙いで出力された言説は賞味期限が短いし、つまらない。やりたいことを犠牲にする必要はない。

三木 受けるかどうかを気にしてではなく、おもしろいと思うものを書いてほしい。

橋本 とはいえ、おもしろい記事は簡単にできない。全員が年に1本、ぐらいの意識でいい。

春 いろいろな人を取材してほしい。学生や編集員の意見が載る記事も見たい。

批判精神持ちつつ、見栄えの洗練図る

東京の4人の世代より少し前に入学した編集員からみた京大新聞はどのような状況だったのか。06年入学の中川崇さんに話を聞いた。在籍当時について中川さんは、①アルバム契約をめぐるトラブル(連載第14回参照)、②原理研究会系の新聞との攻防、③脆弱なボックス棟の建て替えといった切実な課題が横たわっていたと振り返る。ここでは、それらを背景としつつ中川さんがどのような思いで新聞づくりに向き合ったのかを振り返る。③については、紙幅の都合で次回以降に掲載する。(村)

見た目は一般紙的に

中川崇さん(06~11)=10月12日、オンラインで取材

―入社の動機は。

高校の図書館に東大新聞とともに京大新聞が置いてあったのが最初の接点。京大入学後、学部の垣根を越えていろいろなことに触れたいという思いでボックスを訪ねた。当時は班制度があって、最初に携わったのはニュース班。それ以来、ニュースが載る1面の見た目を気にするようになった。大手紙のような方向性かミニコミを目指すかという議論があったなかで、僕は、中身はミニコミ的でもいいけど、見た目は一般紙のようなスタイリッシュさを目指すべきだと考えた。読んでもらえそうなデザインを意識して、本文の文字を太くしたり。マスコミかミニコミかは結局定まらなかった。はっきり決めるのもどうかと思うし、それぞれの編集員が議論を経て抱いた感覚を尊重すべきだろうと。

―会議の雰囲気は。

良くも悪くもサークルらしい印象。きちんとした会議室ではなく、みんなが適当な場所に座って、会議らしくないおおらかな雰囲気だった。印象的なのは、先輩が窓際でワンカップの酒を片手に参加していたこと。すごいところに来たなと。

―最初に携わった記事は。

湯川・朝永両氏の生誕100周年記念展示の記事。いかに興味を持ってもらいながらわかりやすく届けるかを意識して書いた。写真も、様々な要素を1枚に詰め込めるよう模索した。力を入れて仕上げたのに、写真の説明文で「解説」を「開設」と誤植してしまった。印画紙(当時使われていた印刷の元になる台紙)に打ち出したあとに気づいて、どうにかならないかと印刷所で相談したところ、熟練の職人さんが過去の京大新聞を引っ張り出して、正しい漢字を探し出して切り貼りして修正してくれた。新聞を作っているという実感を得るとともに、その泥臭い雰囲気がおもしろかった。

―他に印象に残っている記事は。

総長の交代があって、総長選の仕組みを解説したり、投票結果を詳しく書いたりした。特に決選投票のグラフにこだわって、候補者2人の票数以外に、「投票せず」が一定数いたことがわかるようにした。記事以外では合宿が思い出深い。僕が担当になって旅行会社さんと計画を立てて、小豆島に行った。非日常感を味わいながら、現地で次の半年間を考える会議をした。

「本学」ではなく「京大」

―65周年誌のタイトルになっている「権力にアカンベエ」という感覚についてどう思うか。

意識したというより、京大ひいては京大新聞に来る人はもともと批判精神を持った人が多めだと思うし、自然とそうなるだろうという感覚。権力を批判的に捉える視点は大事。だから京大に対しても一歩引く。他の大学新聞は「本学は」と書きがちだけど、うちは「京大は」と書く。大学にとって都合が良いことも悪いことも淡々と報じる。

―新聞が読まれていた手応えは。

あまりなかったかな。学内郵便で送っても、各研究室に投函されずにドサッと置いたままの部局もあって、自分たちでポスティングしたこともあった。

―財政的には潤っていたか。

入学アルバムのおかげで成り立っていた。でも、それでいいと思っていた。新聞の収入だけでは赤字でも、新聞を出し続ける意義があると思っていたから。

「間違えないでくれ」

―ウェブサイトの整備にも着手。

06年までは、一部の記事しか本文を公開していなかった。長く滞在したいと思えるサイトにしようと思って議論して、原則すべてのテキストを公開することにした。編集員の知り合いが個人事業主的な形でホームページ作成の仕事をしていて、その人に頼んで、管理・更新しやすいWordPressで作ってもらった。このときロゴも作った。独立した新聞だけど、京大とともに歩んできたというオフィシャル感を出そうと思って、「with Kyoto University」 と僕がつけた。念頭にあったのは、原理研究会が出していた『京大学生新聞』。うちは戦前からずっとやってきたんだぞと。間違えないでくれ、という思いも込めた。

―原理研の存在感は。

あった。向こうも敵視してきた。部屋の扉が脆弱なうえ、ボックス棟じたいが木造だったから、何かあったらという不穏な危機意識もあった。京大学生新聞以外にも、複数の大学の学生からなるUNN関西学生報道連盟という団体が『京都大学EXPRESS』という新聞を出していた。歴史ある新聞としてそれらに負けないように意義深い記事を供給していこうという使命感を持っていた。加えて、kyoto-u.comというネット上の掲示板があって、京大生がけっこう見ていた。うちもネット上で集客しようと思って、博物館の行事情報を載せるなどした。

―記事の無料公開と、紙面を買ってくれる人との兼ね合いは。

そこは議論があったと思う。ただ、ネットで読めることが求められる時代に差しかかっていた。ネットの活用で紙の新聞が読まれなくなる懸念よりも、京大新聞を知ってもらって存在感を高めることに重きを置いていた。それによって取材がスムーズになることも期待できるし。

―現役編集部へ一言。

デジタルへのニーズが高い今の時代に、京大新聞に人が集まるのは感動的なことだと思う。今の人たちが何を動機に活動しているのかをまとめてくれると、今後を考えるうえで有意義なものになると思う。余力があれば、普段の新聞とは別に、昔つくっていたような受験生向けの書籍を出すなどもおもしろいと思う。