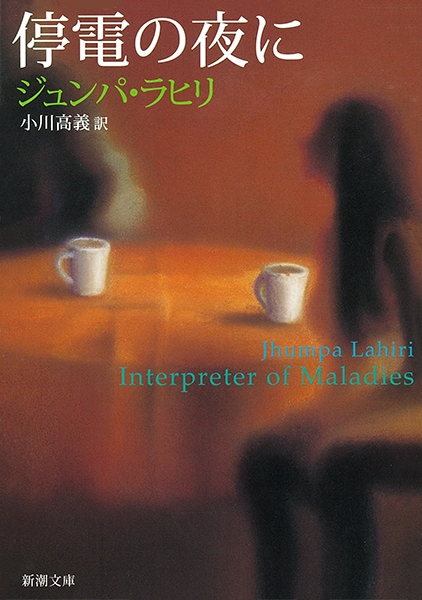

〈書評〉「移民」たる私たちへのまなざし ジュンパ・ラヒリ『停電の夜に』

2024.11.01

「A Temporary Matter」と書かれた頁をめくると、一時的な停電の通知を受け取る場面から表題作「停電の夜に」は始まる。毎夜訪れる停電の闇の中、インド系の若夫婦はある些細な「ゲーム」を思いつく。燭台の炎のゆらめきに任せて「相手を、または自分自身を、傷つけたり裏切ったりしたような、ちょっとしたことを白状する」というものだ。秘密の分け合いにより、初子の死産以来翳りつつあった二人の仲は、「かりそめの問題」として回復するかに見えたが……。

この短編集には、インドとアメリカのあわいを生きる人々の心の機微を、撫でるように描いた9篇の小説が収められている。親しいはずの間柄にひそむ軋みを、ざわめきを、ラヒリは鋭い観察眼ときめ細やかな文体をもって露わにする。ときに巧みなメタファーを含ませて。

ラヒリは1967年にロンドンで生まれ、幼少期にインド人の両親と渡米。家庭内ではベンガル語、外では英語を使いながらアメリカで長く暮らし、コルカタの親戚を訪れることもしばしばであった。こうした彼女の異文化体験は、どの作品にも色濃く反映されている。たとえば表題作「停電の夜に」では、インド出身者からみたアメリカ式の生活の手触りが滔々と綴られる。あるいは「本物の門番」では、インド・パキスタン分離独立の混乱からアメリカへ避難してきた老女がアメリカ人の家の「門番」に身をやつす。こうして全短編にわたり、異国に住む移民と、移民との邂逅を果たす非移民との織り成す人間模様が象られている。

だからといって、移民の悲劇性や多文化共生の欺瞞性を、読者に向かって突きつけるようなことはない。たださりげなく、起きたこと、起きていること、起きうることを仄めかすだけだ。そう、ラヒリは知っている。たとえ小説によって不条理を見せつけられずとも、私たちは誰もが日々、この世界の不条理を感じているということを。

ラヒリ自身、あらゆる共同体の内部にも外部にも属していないような疎外感に苛まれていた。おそらくそれは、彼女が移民第2世代の人間であるためだろう。彼女が違和感に気づくときには、ずれ、すなわち移動は、すでに成されていたのである。

ラヒリの小説の大きな特徴は以下の3つに集約される。つまり、自己の内で総合される視座、近景―中景―遠景に対応した自己―世界―他者を行き来する視線、多声的に反響しあう語り、の3つである。これらが交歓するラヒリの文章は、異国で暮らす人間の抱える葛藤が、そうでない人間の抱えるそれと地続きである可能性、つまり何らかの意味において私たちもまた移民であるという可能性を、思い出させてくれるだろう。(柄)

◆書誌情報

ジュンパ・ラヒリ/著、小川高義/訳『停電の夜に』(新潮文庫刊)

発行年月:2003年3月

定価:670円+税

ジュンパ・ラヒリ/著、小川高義/訳『停電の夜に』(新潮文庫刊)

発行年月:2003年3月

定価:670円+税