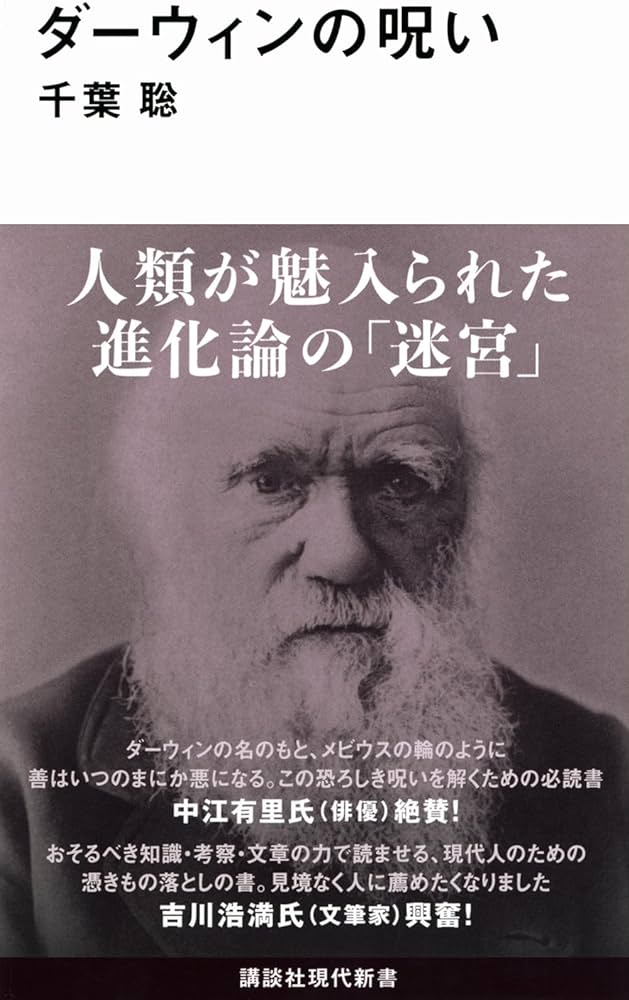

〈書評〉曲解され、暴走する「科学」 千葉聡『ダーウィンの呪い』

2024.04.16

具体的な内容に入る前に、ダーウィンの唱えた進化論について説明しておこう。彼は「自然選択」こそが進化の原理であるとし、そのプロセスを次のように説明した。まず、何らかの要因により個体にランダムな変異が生じる。生存に不利な変異が生じればその個体は死ぬが、有利な変異が生じれば他の個体より多くの子孫を残すことができる。その結果、生存に有利な形質を持つ個体の存在比率が徐々に増加し、進化が起こる。

第1章から第6章では、ダーウィンの進化論がどのように知識人や大衆に受容されたか、そして生物進化に関する学説がどのように変遷していったかが述べられる。ここで重要なのは、「進化はランダムで目的はなく、条件次第でどのような方向にも進みうる」というダーウィンの進化論の勘所が、大衆に理解されなかったという点だ。むしろ大衆は、アリストテレスの目的論にまで遡る進歩主義的な価値観を正当化する「科学」として進化論を理解したという。「進化の呪い」はこうして成立した。また、「ダーウィンの進化論によれば……」と「科学」的に進歩主義を擁護できるようになったことは、「ダーウィンの呪い」が成立したことを示している。

本書の白眉は第6章の終盤にあるといってよいだろう。第5、6章では、ドブジャンスキー、ピアソン、フィッシャーといった進化学説の確立に大きく貢献した人物の功績が述べられる。科学者のサクセスストーリーを気持ちよく読み進めていた読者は、しかし、「進化学」が「優生学」へとなめらかに転化するさまを目撃することになる。

当時の英国では、進化は無目的であり進歩とは区別されるという認識が広まった。そのことを背景に、上流・中産階級に比べ貧困層や下層階級の出生率が高いことを理由として、「このまま進化が続けば『劣った』性質をもつ人間が増え、社会が劣化する。ならば人間の手で『優れた』人間を作り出さねばならない」とする優生思想が主にエリートの間で盛んになっていた。その思想はその後アメリカやドイツにも伝わるが、その帰結は周知のとおりである。

「人間による人間の育種」「国家の〈浄化〉」。科学(あるいはダーウィン)の名を借りた優生学から導かれた言葉は想像するだけでぞっとする。ただ、ナチスドイツが崩壊したからといって、人類史から優生思想が根絶されたわけではない。むしろ、人間の遺伝子レベルでの改造を可能にするゲノム編集技術の登場により、その問題は一気に身近なところにまで迫ってきた。「悪魔」の再来を防ぐためにも、本書で描かれたような優生学の発展の歴史を学び、慎重かつ丁寧な議論の礎としたいところだ。(鷲)