〈書評〉詩をよんで心に耳を傾ける 『ひかりのなかのこども』

2025.12.01

本書の最初の詩は「聴かせておくれ」というタイトルだ。詩をよむとき、通常読者は詩人の言葉に耳を傾ける「聴き手」である。本書ではまず、その読者に「聴かせておくれ」と呼びかける。「聴かせておくれ美しいことばを/私はこの時を/ずっと待っていたのだから」。このメッセージはなんとも心地よく、読者の心を解きほぐしてくれる。詩をよみたいと思うのはもしかしたら、心が言葉にならない何かを抱えて、誰かに聴かせたがっているときなのかもしれないと気づかされる。

本書の詩の特徴は、ストーリー性があるところではないかと評者は考える。例えば、「私」と「あなた」や「友人」とのやりとりがある作品が多く、どれも最後に物語としての終着点が描写されている。一般的には、詩にはキーフレーズのようなものがあり、それを切り取るだけでも、その詩の良さをある程度伝えることができるが、本書はそれが難しい。ある一節を切り取っても前後とのつながりがないと、詩が投げかけてくるものとその良さが伝わりにくいのだ。

ゆえにこの書評で紹介するのも、一節を抜き出すだけではなかなかうまくいかない。とはいえ1つの詩を丸ごと引用するわけにもいかないので、今回は少し長めに引用して「彼方の山に」という詩を紹介する。「彼方の山に/星が一つ沈んでいった/そのときこころのどこかで/何かを失ったような気がした失われてゆくものに涙する/失われてゆくものは/そうして美しくなるのだろう」。星のひかりが沈んでいったとき、それと同時にこころのどこかでも「何か」が失われる。「終わりがあるから美しい」とはよく言われることだが、この詩では「終わりがあることに人が涙するから美しくなる」と言われている。この涙には色々な意味があるだろう。悲しみ、寂しさ、愛おしさ。それを切に感じられる人のこころがあって初めて、美しいものが生まれるのだ。シンプルな言葉だけれど、意味をかみしめると奥に広がる情景にこころを動かされる。最初から通してよむとなおさらだ。

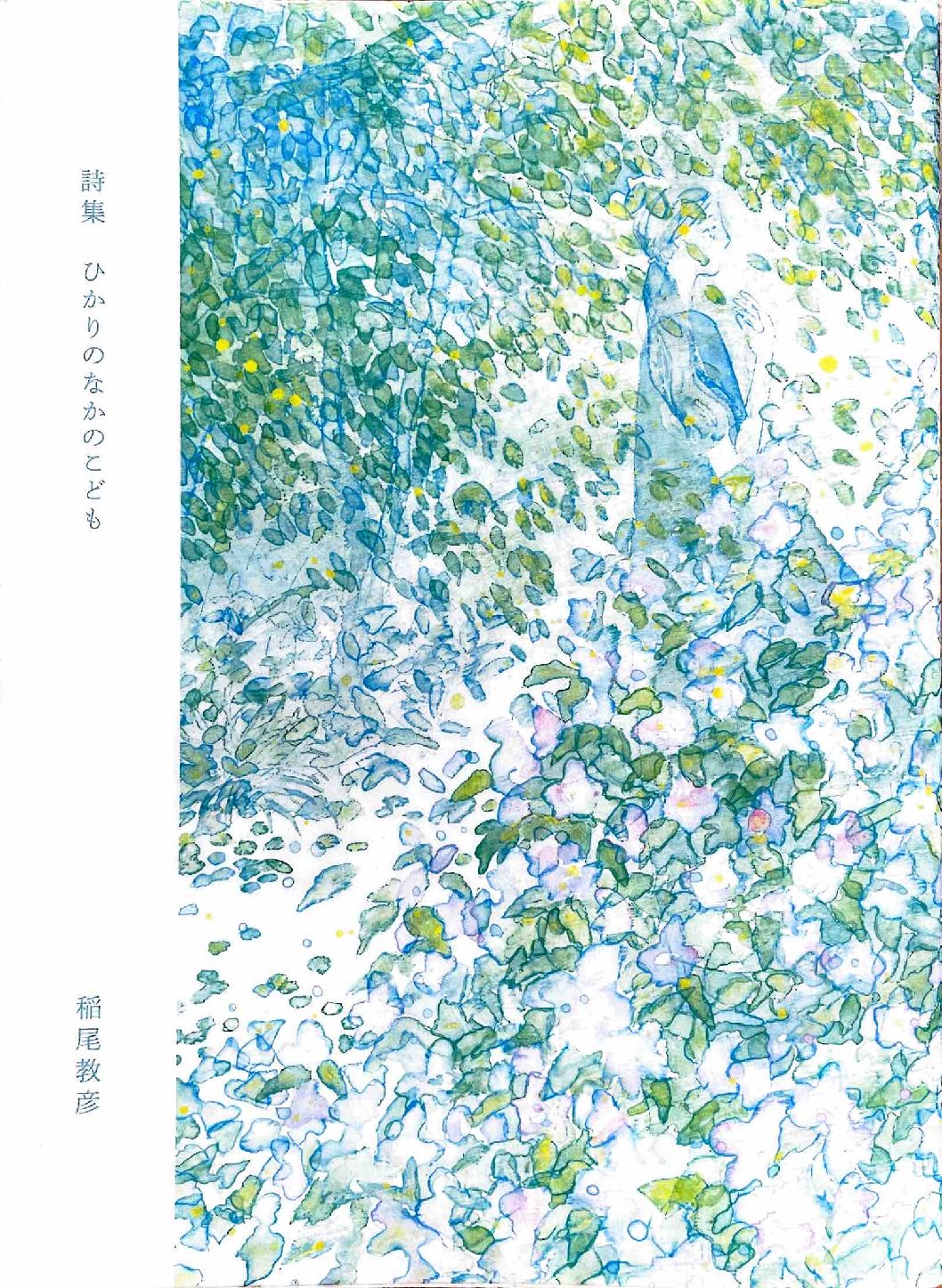

章と章の間には青や緑を基調とする、葉や花の水彩画が挿入されている。詩が書かれている真っ白なページとの対比が美しい。また、表紙のカバーは、画用紙のような質感で温かみが感じられるのも、自費出版本である本書の魅力だ。大手の書店では本書に出会うのがなかなか難しいかもしれないが、その分一期一会の喜びは大きい。

強烈なインパクトを残すような言葉ではなくとも、ひとつひとつの言葉に朝露のようにきらっと光る瞬間がある。そのひかりを集めるようにしてよみ進めれば、波立った心も、ちぢこまった心も、北風が吹く心も、詩の言葉がそっとなでてくれるはずだ。もし本書を手に取ってよんでみたなら、ぜひあなたの読後の思いを、「聴かせておくれ」。(悠)

◆書誌情報

『ひかりのなかのこども』

稲尾教彦著

2023年

2400円

『ひかりのなかのこども』

稲尾教彦著

2023年

2400円