ルネベスト 吉田健一著『文学概論』

2008.11.16

戦前に中国、フランス、イギリスなどで各国の文学に触れつつ育ち、帰国後幅広い言論活動を行った吉田健一の著作。1959年から60年にかけて文芸雑誌『声』に連載された評論のほか、補稿として「劇」の項が追加されており、解説・年譜・著書目録と、資料も豊富に収められている。

作者は言葉、詩、散文、劇の順にその本質はなにかを説いていく。4つの項の中では言葉がほか3つを形づくるという立場なので、はじめの章と他の章では論じ方が微妙に異なる。即ち、言葉の項では文学と言葉の関わりの中で言葉というものの役割について論じるが、次の3つの項では各々の性質を、時にはそれぞれを比較しながら明らかにしていく。

まず言葉の役割として、意味を伝達するだけでなく「納得する」ことを通じて「人間を感じる」という働きを挙げ、文学は言葉だけで形づくられた世界だと論じる。詩については前の項を受け、紛れもなく言葉でしかないものの典型として挙げ、さらに散文の項では散文を考える道具として定義する。両者について「目的の問題を除けば」結局少しも違わないとする作者は、詩には言葉を完全に言葉として働かせて人間の精神を解放するという目的があるので、人は詩ではまず言葉そのものを求めるが、散文には書き手の頭の中にある現実(ここで言う現実とは人間の精神が認識する現実であっていわゆる実世界での事実のみに留まらない)を言葉で描くという目的があるので、人は散文ではまず各々の言葉が何を指すかに目をむける、と論じる。この2つの項では洋の東西を問わず幅広い作品を引きながら論を展開する。最後の劇の項ではその特徴として肉声で伝えられることを挙げ、劇内での人と人との対立による緊張が劇を劇たらしめると語る。

この書を読むにあたってはまさに「読みほぐす」という表現がぴったりくる。同語反復と指示語が非常に多く、はっきり言って読みづらい。でも単に難解にすることでその文章になんらかの権威づけをしようなどという姿勢はそこには微塵も見受けられなくて、後記にあるように、まさに「自分にとって文学というものがなんであるか」を解き明かす、語りつくす過程で自然と溢れ出た名文であると感じられた。

その濃密な論の展開は読む側にも緊張をやめさせない。ふっと気がつくと全体の流れを見失い、書かれていることの本質が霞んでくる。それでも丁寧に論を辿っていけばなんとかその要旨は掴める。文中何を示す具体例なのか図りかねる箇所が所々あったし、結論に至るまでに飛躍がある箇所も見受けられたように思うが、読み進めていくうちにそれもいつしか解消された。次々と立ちあらわれる印象的なフレーズと、豊富な具体例も相まって、なんとも読み応えのある著作であったことは間違いない。(義)

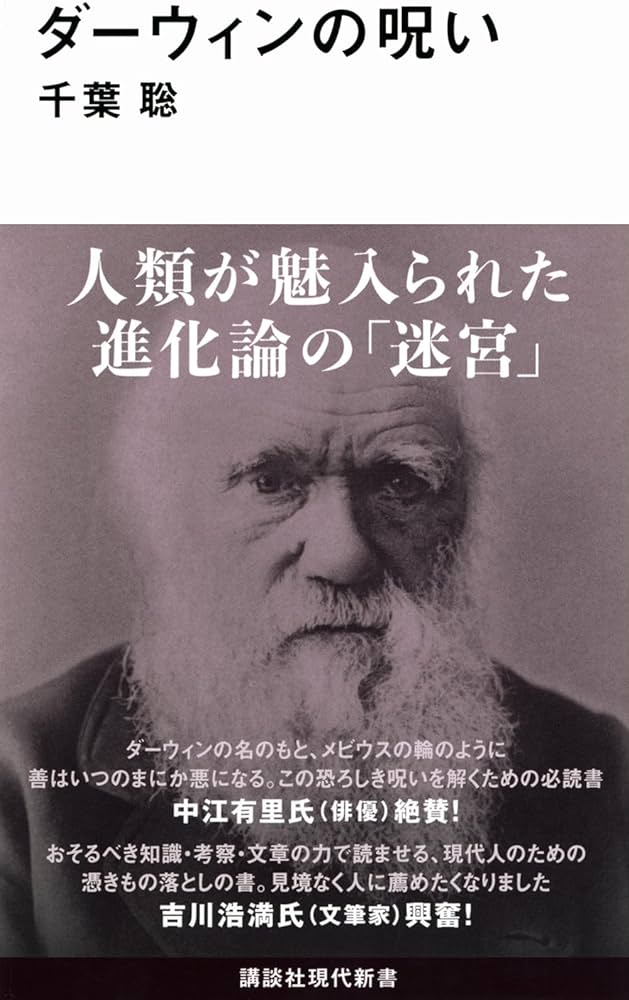

《本紙に写真掲載》

作者は言葉、詩、散文、劇の順にその本質はなにかを説いていく。4つの項の中では言葉がほか3つを形づくるという立場なので、はじめの章と他の章では論じ方が微妙に異なる。即ち、言葉の項では文学と言葉の関わりの中で言葉というものの役割について論じるが、次の3つの項では各々の性質を、時にはそれぞれを比較しながら明らかにしていく。

まず言葉の役割として、意味を伝達するだけでなく「納得する」ことを通じて「人間を感じる」という働きを挙げ、文学は言葉だけで形づくられた世界だと論じる。詩については前の項を受け、紛れもなく言葉でしかないものの典型として挙げ、さらに散文の項では散文を考える道具として定義する。両者について「目的の問題を除けば」結局少しも違わないとする作者は、詩には言葉を完全に言葉として働かせて人間の精神を解放するという目的があるので、人は詩ではまず言葉そのものを求めるが、散文には書き手の頭の中にある現実(ここで言う現実とは人間の精神が認識する現実であっていわゆる実世界での事実のみに留まらない)を言葉で描くという目的があるので、人は散文ではまず各々の言葉が何を指すかに目をむける、と論じる。この2つの項では洋の東西を問わず幅広い作品を引きながら論を展開する。最後の劇の項ではその特徴として肉声で伝えられることを挙げ、劇内での人と人との対立による緊張が劇を劇たらしめると語る。

この書を読むにあたってはまさに「読みほぐす」という表現がぴったりくる。同語反復と指示語が非常に多く、はっきり言って読みづらい。でも単に難解にすることでその文章になんらかの権威づけをしようなどという姿勢はそこには微塵も見受けられなくて、後記にあるように、まさに「自分にとって文学というものがなんであるか」を解き明かす、語りつくす過程で自然と溢れ出た名文であると感じられた。

その濃密な論の展開は読む側にも緊張をやめさせない。ふっと気がつくと全体の流れを見失い、書かれていることの本質が霞んでくる。それでも丁寧に論を辿っていけばなんとかその要旨は掴める。文中何を示す具体例なのか図りかねる箇所が所々あったし、結論に至るまでに飛躍がある箇所も見受けられたように思うが、読み進めていくうちにそれもいつしか解消された。次々と立ちあらわれる印象的なフレーズと、豊富な具体例も相まって、なんとも読み応えのある著作であったことは間違いない。(義)

《本紙に写真掲載》