【卒業生インタビュー 京大出たあと、 何したはるの?】Vol.5 吉本興業ホールディングス元取締役 谷良一さん M-1グランプリの「生みの親」

2023.12.16

京大を卒業後、吉本興業でMー1グランプリの「生みの親」となった谷良一さんにお話を伺った。(匡)

目次

「出会ったことのない」人との交流「気楽な」職を求め吉本興業へ

漫才を「復興する」

漫才ブームの再来

M-1は「立派に育った」

M-1に携われて「本当に幸せ」

「出会ったことのない」人との交流

――どんな子供だった。

お笑いは好きでしたね。たまに父に京都花月に連れて行ってもらうことはありましたが、田舎に住んでいたこともあって、ほとんどテレビで見ていました。

小さい頃好きだったのは、いとし・こいしや、やすし・きよし、それに当時コミックバンドをしていたドリフターズも好きでした。むかしは吉本興業よりも他の事務所の方が売れっ子芸人をたくさん抱えていたので、幼少期から吉本興業の芸人さんを特別好きだったというわけではないです。

――京大の文学部に。

大学を決める際、権力にただ従うだけではない精神を持っている京大の方が、東大よりも性に合っているかなと考えるようになりました。文学部では国語国文学を専攻しました。象牙の塔に籠もって研究するような研究者に憧れたり、辞書を作りたいなと思ったりしたこともありましたね。戦争中に、研究に打ち込んでいて戦争が終わったことすら知らなかった先生がいたという話に憧れを抱いたこともありました。

当時文学部の学生のうち半分は留年するような時代だったので、ぼくも5年在籍していました。

――どのような学生生活を。

大学にはほとんど行きませんでした。年間10日ぐらいしか行かなかった年もあります。学校には行きませんでしたが、酒を飲む、本を読む、アルバイトをする、という大学生の一番大事なことはやっていました。 ただし、今となってはもう少し勉強しておけばよかったという思いはあります。

アルバイトは岡崎の喫茶店でウェイターをしていました。友達に誘われて、時給が高かったこともあって家庭教師を辞めて始めたんです。そこに来るお客さんが面白かったんですよ。

繁華街の近くだったので、本当にいろいろな人がやってきて、中にはテキ屋さんやヒモをしている人、ヤクザみたいな人もいました。当然それまでの人生でそんな人たちに会ったことはなかったですが、面白くて優しくて、特別扱いすることもなく普通に接してくれました。性に合っていたというか、楽しいアルバイトだったなと思います。

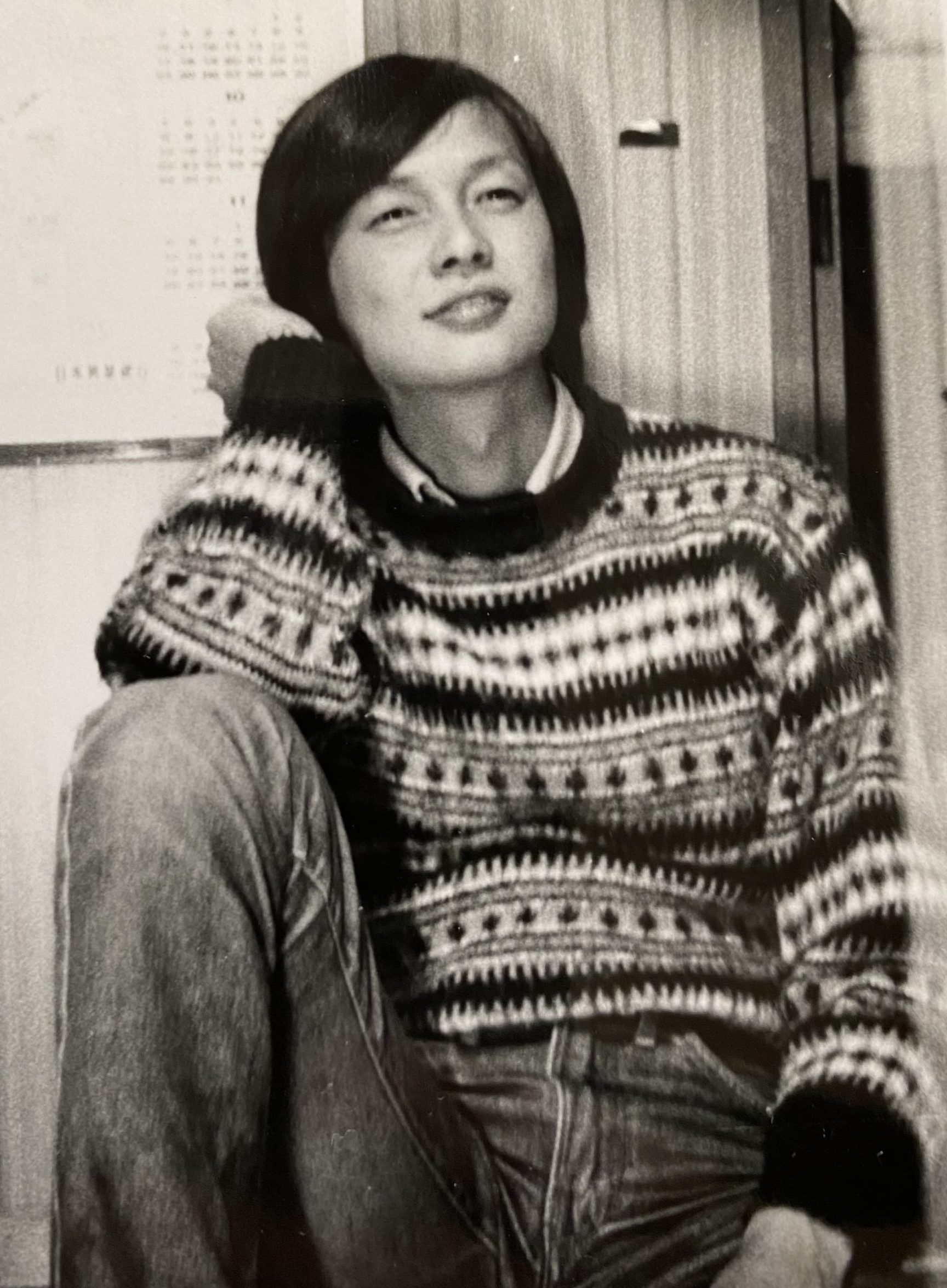

京大在籍中の谷さん。友人の下宿での一枚(谷さんご提供)

目次へ戻る

「気楽な」職を求め吉本興業へ

――大学卒業後は吉本興業に。

文学部には民間企業に就職する人はあまりいなかったので、就職の世話を何もしてくれなくて、企業から送られてきた募集のチラシを綴じたものを置いてあるだけでした。その中に吉本興業を見つけて、面白いなと思って面接を受けに行きました。

新聞社やテレビ局、広告代理店なんかも受けていたのですが、その面接に行った帰り、スーツをビシッと決めて、アタッシュケースを持って歩いてる人を見たんです。ぼくも就職したらスーツを着てネクタイを締めて満員電車に揺られて仕事に通うのか、と思うと急に嫌になって。学生運動の名残がまだある時代でしたし、のんびりした学生の街・京都にいたので、そういうことが受け入れられなかったのだと思います。

そのときにぱっと吉本興業を思い出して、吉本やったら気楽に、自由にやれそうやな、スーツじゃなくてもいいんちゃうかなとか考えて。実際そうでしたね。

――吉本興業はどんな会社だったか。

牧歌的に和気あいあいとやっている前近代的な会社だと思っていたら、意外と組織的な会社でした。

京大卒業生は2人目でしたが、芸人さんに学歴など関係なく、上辺はともかく心の中では「俺の方が稼いでるわ」という感じの人が多かったですね。 特にトップで売れている芸人さんは学歴はないけれど本当に賢い人が多かったです。決して面白いだけで売れているわけではないのだと考えをあらため、必死でついていきました。

――吉本に入社されてからの仕事は。

研修が終わった途端、やすし・きよしのサブマネージャーになりました。吉本は1年目の社員に当時日本一の漫才師であったやすきよのマネージャーの仕事を全部任せたのです。最初からどんなことをしても自由でした。もちろん新人なので判断できないことも多く、芸人さんが教えてくれることもありました。イベントの企画をしたり、テレビ局に企画書を出して番組を作ったり、というようなこともやりました。こんな新人に任せて、本当に大丈夫なのかと思うこともありましたね。失敗もたくさんしました。

でもそうこうしているうちに、自分の得意なやり方がわかって、任せられる範囲が増えてどんどん楽しくなっていきました。当時は、マネージャーをやりながらテレビ番組や劇場のプロデューサーもして、タレントの営業にもついていくみたいに、いろんなことを全部1人でやるんですよね。それが本当に楽しかったです。

島田紳助さんや間寛平さんのチーフマネージャーもしましたし、テレビ番組のプロデューサーや劇場支配人をしたり、20年ほど制作の現場でキャリアを重ねました。

目次へ戻る

漫才を「復興する」

――M-1を担当する経緯は。

44歳のとき、「制作営業総務室」という部署の責任者になりました。それまでのように芸人さんと現場で一緒に舞台やテレビ番組を作っていくのではなく、みんなの取りまとめのような仕事で、ぼくにとってはものすごくつまらなかった。

その一年後に漫才プロジェクト(※)をやれと言われたんです。たった1人のプロジェクトでしたけど、デスク仕事ではなく制作の現場に行ける、しかもぼくの好きな漫才を盛り上げろというプロジェクトですから、嬉しくて張り切りましたね。白羽の矢が立った理由は聞いていないですが、振り返ればすごく良かったと思います。

※編集注:漫才プロジェクト

「再び漫才を盛り上げる」ことを目的とした吉本興業のプロジェクト。この中でM-1グランプリが創設された。詳しい経緯は谷さんの著書『M-1はじめました。』を参照されたい。

「再び漫才を盛り上げる」ことを目的とした吉本興業のプロジェクト。この中でM-1グランプリが創設された。詳しい経緯は谷さんの著書『M-1はじめました。』を参照されたい。

――当初の目標は。

当時は漫才が全然駄目やったんです。今からは想像できないと思いますが、東京は言わずもがな、関西ですら漫才番組なんてなくて、もう「忘れられた存在」。あのときは、漫才は「オワコン」でしたね。

ぼくが入社した1980年ごろは漫才ブームまっただ中で、どのチャンネルに合わせても漫才師が出ていて、漫才師がレコードを出したり本を書いたりと、それまで全くなかったことが一挙に起こっていました。それを見て入社しているので、同じように日本中を巻き込む形でお笑いブームを起こすことができればいいなという思いでした。

その後M-1を始めたときの夢は、レコード大賞のようになることでした。昔はレコード大賞という一つのイベントを日本国民みんなが楽しみにして、それが広く浸透して普通名詞のように使われる言葉になっていました。M-1もそんなふうになれば良いなと思っていましたが、今ではM-1という言葉もみなさんに普通名詞のように使われるようになって、本当に驚いていますね。

目次へ戻る

漫才ブームの再来

――達成感を感じた瞬間は。

スポンサーが見つからないことや、参加者が集まらないことなど大変なことはたくさんありましたので、決勝を迎えてテレビで放送されたときはものすごく嬉しかったですね。

印象的なのは、1回目に優勝した中川家を、正月のなんばグランド花月の舞台に出したときです(編集注:第一回M-1の放送は2001年12月25日)。チケットがすごくよく売れて、お客さんは彼らのことを名前は分からなくても「賞金1000万円の漫才」を見たいと思って劇場に来てくれたんです。

もう一つ印象的なのは、第1回の放送の翌年、NSC(※)の入学希望者が東京と大阪で1000人ずつも集まった。それもただ入学者数が増えただけじゃなくて、95%の子が「漫才をやりたい」と言って入ってきたらしいんです。それまでは冠番組を持つようなテレビタレントになりたいという動機の子がほとんどだったので、嬉しかったですね。当時の校長にはすごく感謝されました。

M-1以降、どんどん新しい才能が入ってきたわけですから、「漫才を復興する」という最初の目的は達成できたかなと思います。

※編集注:NSC

吉本興業が1982年、主に新人タレントの育成を目的として設立した養成所。吉本総合芸能学院。

吉本興業が1982年、主に新人タレントの育成を目的として設立した養成所。吉本総合芸能学院。

――原動力は。

ぼくは漫才が好き。入社したときのあの漫才ブームの、あの熱気の漫才、面白さをみんなに見てもらいたい。それを実現したいっていうのが一番のモチベーションだったかな。

過程にはたくさん悔しい思いをすることもありましたが、いざ開催するとM-1はどんどん大きくなっていった。たくさん漫才番組ができたり、漫才師がCMに出たり本を書いたりと、漫才ブームの再来を見ているような気分でした。結果的にブームという一過性のものではなく、現在に至るまでずっと人気が続いていて本当に嬉しいなと思います。

目次へ戻る

M-1は「立派に育った」

――出版について。

縁があってM-1の創設について本を書くことになりました。ノンフィクションを書いたつもりが結構ドラマ性を帯びていて、そのあたりを面白いと言ってもらえているのかなと思います。M-1はテレビ局が作ったイベントだと思ってる人も多かったみたいですが、本当は吉本が作ったんですよと言いたいですね。

こんな無名のど素人が書いたものが紀伊國屋で平積みにされていて、本当に驚きました。ぼくが見ている前で本を買っていってくれる人を見かけて、嬉しくて思わずお礼を言いそうになりました。お笑い好きだけではなく、サラリーマンや経営者に売れているようです。

――現在のM-1に思うことは。

M-1の「生みの親」としては、M-1が最初の精神である「その日のできだけで決める漫才のガチンコ勝負」だということを忘れてしまって、単なる1つのお笑い番組になってしまってほしくない。

けれど、M-1ができてもう23年になるわけですよ。人間で言ったらもう成人した大人で、立派に育ってますから、親がどうこう言うべきことではない。今関わってくれているスタッフもいるし、漫才師は毎年優勝に向けて頑張っているから、ぼくは口出ししません。

目次へ戻る

M-1に携われて「本当に幸せ」

――行動の軸になっていたものは。

1人では何もできないなという思いがあります。M-1は何もないところから創りあげる過程が一番大変でしたが、色んな人が集まって助けてくれたからこそできたと思います。大切なのはしてもらったことを忘れず、お返しをすることですね。誰のことばだったか、「かけた情は水に流せ、受けた恩は石に刻め」ということばがあります。自分がしてあげたことはすぐに忘れて、してもらったことは石に刻んででも忘れないようにと。人との付き合いを大事にするというのが一番大事だと思います。

――若い世代に、決断する際のアドバイスを。

見通しのつかないことがたくさんあって大変だと散々言ってきましたが、一方で、ぼくは絶対大丈夫だと楽観していて、結果的にそれが良かったと思っています。楽天家なんです。

人は目標にした以上のことはできないと言います。だからこそ悲観的に考えて諦めることなく、目標を高く持って、楽天的に取り組めば良いと思います。

「念ずれば花開く」という言葉が好きで、やりたい、成し遂げたいと思っていれば、どんなことでもいつか実を結ぶと思います。

――最後に、谷さんにとってお笑い、漫才とは。

この世からお笑いがなくなるっていうことは考えられないですね。人間は笑いを求めてると思います。笑わせること、それを仕事にしている漫才師や芸人さんは大変だけれど素晴らしいなと思いますし、僕もお笑いに携わることができたのは嬉しいですね。

就職先を決めるとき、吉本興業を選んでよかったです。吉本に入ると言ったとき、親や親戚には冗談だと思われたくらいで、ほかの道を選んだ方が給料も社会的な評価もずっと高いものを得られていたかもしれません。でも吉本でM-1というみんなに喜ばれるものを作れて、本当にぼくは幸せ者です。

――ありがとうございました。(了)

目次へ戻る

谷良一(たに・りょういち)

1956年滋賀県生まれ。81年京都大学文学部を卒業し、吉本興業に入社。間寛平さんなどのマネージャー、劇場支配人やテレビ番組プロデューサーを経て、2001年に漫才コンテスト「M-1グランプリ」を創設。10年まで同イベントのプロデューサーを務める。16年から20年、吉本興業ホールディングス取締役。23年11月、M-1グランプリ創設を描いた『M-1はじめました。』を上梓。

1956年滋賀県生まれ。81年京都大学文学部を卒業し、吉本興業に入社。間寛平さんなどのマネージャー、劇場支配人やテレビ番組プロデューサーを経て、2001年に漫才コンテスト「M-1グランプリ」を創設。10年まで同イベントのプロデューサーを務める。16年から20年、吉本興業ホールディングス取締役。23年11月、M-1グランプリ創設を描いた『M-1はじめました。』を上梓。