寮自治会が集会開催 学内の諸課題を共有 「横のつながり広げたい」

2023.08.01

左から駒込教授、崎浜氏、劇団愉快犯団員、農学部自治会会員、法学部自治会会員、小林准教授=人間・環境学研究科棟地下大講義室

目次

吉田寮自治会劇団愉快犯の団員

法学部学生自治会(J自)

農学部学生自治会(A自)

駒込武・教育学研究科教授

小林哲也 人間・環境学研究科准教授

崎浜盛喜・琉球人遺骨返還を求める奈良県会議共同代表

おわりに

【登壇者発言要旨】

吉田寮自治会

現在、約120人が寮に住んでいる。吉田寮は、寮生が自治会を組織してこれまで運営してきた。

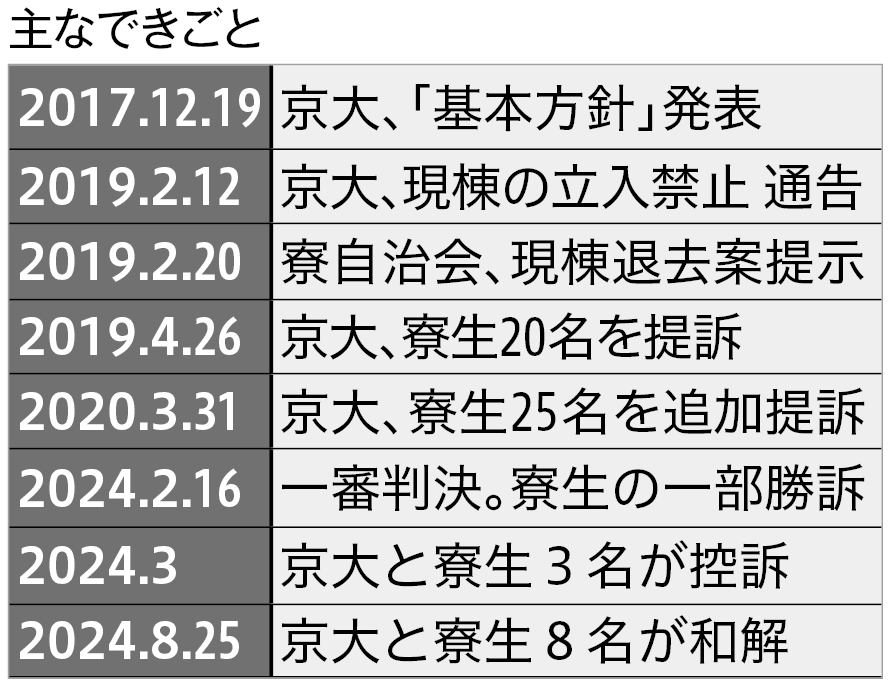

現棟と食堂は築百年を超える木造建築で、その老朽化対策について、自治会と京大当局は話し合いを重ねてきた。交渉を経て15年に食堂の補修や新棟の建設が完了した。残るは現棟だが、大学側が一方的に交渉を打ち切り、17年には寮生に退去を求める通知を出した。これは、寮の運営について話し合って決めるという大学と寮との確約書を無視するもので、不合理だ。19年に寮側が一時的な退去を含む譲歩案を提示したが、大学は受け入れず、自治権を放棄するよう求めてきた。こうして交渉が停滞し、大学が裁判を起こした。

大学が学生を提訴することは教育の放棄だ。裁判で失う体力と時間は本来、学業に向けられるべき。

この裁判は、京大と寮の争いにとどまらない。福利厚生の縮小や教育の機会均等という観点で、憲法違反になりうる問題をはらむ。様々な要因で多くの人々が経済的に困窮するなか、低廉な寮費で住める寮の重要性は高まっているが、京大当局は利潤追求的な経営判断を優先し、学内のセーフティネットを廃止しつつある。学問への集中を難しくさせる一連の対応は、大学のあり方として誤っている。改めて裁判の取り下げと交渉の再開を強く求める。

目次へ戻る

劇団愉快犯の団員

吉田寮食堂は、演劇や祭り、ライブが行われる開かれた空間。使用者間での話し合いを経たうえでなら、誰でも金銭や時間の縛りなしに行事を企画できる。遊びに行けば、いつも人がいたりイベントがあったりして楽しい。

劇団愉快犯はかつて市内の劇場を借りていたが、コロナ禍以降、それらの閉場が相次ぎ、今は寮食堂が数少ない会場のひとつとなっている。劇場以外で行う演劇は、場所の特性を活かして日常に入り込む感覚が素敵。吉田寮食堂という独特な空間でつくる公演には特別な意味がある。演劇の文化を保持するためにも守らねばならない。

◤吉田寮食堂 86年に炊事人が配置転換され、食堂の機能は失われたが、イベントスペースとして自治空間が営まれている。

目次へ戻る

法学部学生自治会(J自)

吉田寮の動向は、同じ学生自治組織として注目している。個人単位で裁判の傍聴などしてきたが、組織的な動きに至っていなかった。今回、文・農・理・法の4学部の学生自治会で共同声明を出した。大学当局に訴訟の取り下げと自治会との対話を求めている。

吉田寮では自治を通して多様な背景事情を持つ人々のコミュニティが長い時間をかけて形成されており、大学の福利厚生策からこぼれてしまう学生の救いとなっている。そんな自治寮としての吉田寮を一方的になくすことは学生の利益にならない。また、これを見過ごすことは、教育格差の拡大につながる。その意味で学生全体に関わる問題だ。J自として現在や将来の法学部生のためにも声を上げる必要があるという問題意識を持っていたなかで、他の学部自治会と交流する機会があり、足並みを揃えようという話になった。

大学の管理強化という点では、J自の拠点である学生管理空間「J地下」をめぐる問題もある。20年春にコロナを理由に一方的に閉鎖された。開放を求めて交渉を続けたが、学部教務からは、全学の感染対策ガイドラインが変わらない限り対応できないという旨の返答しか得られなかった。トップダウン式の大学執行部の運営が、従来は独立性を見せていた学部自治にまで反映されているように感じた。大学としてガバナンスが整っていることを内外に示すために、学生自治空間のような大学の管理が及ばない場を減らしていこうとしているのではないか。そのような流れがこの施錠の問題や吉田寮の裁判に表れている。J自として、新歓行事などで問題意識の共有を図っている。

課題として、寮と違って学部自治会は、衣食住を担っているわけではなく、福利厚生の充実を訴えても学生にあまり響かない。それでも、学部単位で学生の一助となれるよう働きかけていく。

◤J地下 法経本館西ウイング地下。部室や共用ピロティからなる。20年春から閉鎖されたが、学生投票にもとづく要望書提出を経て利用再開された。

目次へ戻る

農学部学生自治会(A自)

吉田寮のように、大学側から一方的に要求を突きつけられる状況が当たり前になることを危惧している。福利厚生に関して学部教務と交渉を行う組織として、吉田寮の問題は他人事ではないと考え、共同声明に賛同した。

A自は、学部の施設の利用に関して学部教務と交渉するほか、新歓行事の開催や、11月祭と同時期に開かれる北部祭典の運営協力などをしている。積極的に行事を開催する吉田寮との関わりを大切にしたい。課題として、自治会という名前のつくものに拒絶感を覚える学生がいるように感じる。新たな行事の開催などを通して意識改革に努めたい。

目次へ戻る

駒込武・教育学研究科教授

19年7月の第1回口頭弁論のことをよく覚えている。平日の昼間に20名の寮生が裁判所に呼ばれる。ありえない事態だと感じた。

あれから4年、いまだに裁判が続くなかで、吉田寮に限らず京大あるいは大学全体に通じる問題として考えるよう呼びかけていくことが必要だ。今日提出した要請書にぜひ賛同の署名をお願いしたい。

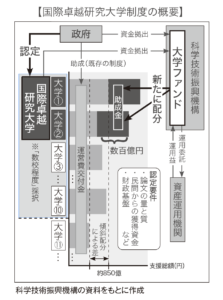

大学をめぐる問題のひとつとして、国際卓越研究大学がある。

7月12日に湊総長が教職員向けの説明会を実施したが、一方向のネット中継形式で、疑問点を尋ねることができなかった。東大では、学生を含む構成員の希望者と双方向的な対話の場が開かれた。せめてそれくらいのことをするべきだという声を上げていかなければならないと思う。

一方、採択校を審議する有識者10名には東大の現役の教授が入っている。このように異様な形で進められているということを多くの人に知ってもらう必要がある。

また、京大執行部は、国際卓越研究大学に認定されれば、最長で25年間、使用の自由度が高いお金を毎年300億円近くもらえると説明しているが、株式市場で大学ファンドが毎年そのような利益を出すというのは全く甘い見積もり。

もう一点、これまでの政府系の助成策は、学界の代表が集まる日本学術振興会が審査してきた。完全とは言えないが、研究成果の意義という観点で比較的公正な選定が図られてきた。ところが、今回の国際卓越研究大学の話は、その日本学術振興会を審査システムから外している。かわりに内閣府の総合科学技術・イノベーション会議が入っている。その会議の委員の半分は内閣総理大臣が決めた閣僚。この人たちが研究の意義を判断できるのか。吉田寮にも通じる問題として、これらの実情を発信していくことが大切だ。

◤国際卓越研究大学 「世界と伍する」研究成果が期待される大学を国が認定し、10兆円を運用する「大学ファンド」から年に数百億円を最長25年間助成する。認定された大学は、ファンドの元本への資金拠出や、学外者が半数の合議機関の設置などを求められる。来年度からの助成に向け、10大学が申請した。審査を経て候補が東大・京大・東北大に絞られたとみられる。

◤京大の「体制強化計画」 京大が申請にあたって作成した計画では、研究力の強化、研究成果の活用推進、自律的な大学組織の形成を「三本柱」とし、研究人材への投資のほか、外部資金の獲得拡大や戦略会議の新設を掲げた。

◤東大「総長対話」 東大の藤井輝夫総長は不定期で構成員との対話の機会を実施している。23年2月には、国際卓越研究大学をテーマにオンラインで開催した。東大の構想の説明や質疑応答が行われ、学生を含む約700名が参加したという。東大は本紙の取材に「構成員から寄せられた多様な意見や提案は、本学の構想検討に際し参考とした」と説明している。

目次へ戻る

小林哲也 人間・環境学研究科准教授

21年から教員をしている。05年から約10年、院生時代を京大で過ごした。当時盛り上がっていた石垣問題では、京大当局の歩み寄りの姿勢が見られた。久々に戻ってきたら、立て看板はなくなり、吉田寮生が提訴されていて驚いた。

昨年行われたイベントに、教員による音楽バンドの一員として出演した際、吉田寮の厨房で練習した。開かれた場であると実感した。

私は思想史が専門。ベンヤミンという思想家が残した正義についてのメモが、吉田寮問題と響くところがあると思い、紹介する。

アリストテレスの配分的正義という考え方では、人それぞれの業績や力に応じてモノが配分される。ベンヤミンはこれを、人間の都合や欲望に応じた考えだ指摘した。かわりに主張したのが、「財の財産権」という見方。モノはよい状態である権利を持っていると。ここで言うモノには人間の身体や周囲の環境も含む。ベンヤミンの言う正義は、その権利を守ること、つまり世界がよい状態になるように努力すること。

これを当てはめれば、吉田寮がどうあるべきかは吉田寮自身が知っていると言える。あえて代弁すると、吉田寮は学生に安全に住まれながら、開かれた空間として、集う人々の力を発揮させる場でありたいと願っているだろう。

寮生は、自分の利害だけでなく、寮という場が持つ可能性や役割を大事にし、よりよい状態にしようと努力している。吉田寮の問題に限らず、学生も教員もそれぞれの立場で努力していると思う。どれも重要な営みで、私としても連帯を表明したい。

◤石垣問題 04年、百万遍に面した石垣を「バリアフリーや交通安全」のために撤去するという大学の計画が判明した。立て看板を置けなくなるとして学生有志が反発。石垣の上にデッキを組み「石垣★カフェ」を「営業」した。副学長と学生らによる折衝の場が複数回設けられ、議論の結果、学生側の提案に沿って工事計画が修正され、今も残る小道が完成した。

有志が設置した「石垣★カフェ」

目次へ戻る

崎浜盛喜・琉球人遺骨返還を求める奈良県会議共同代表

京大は1920年代に盗み出された遺骨を総合博物館に保管している。遺族らが遺骨閲覧の申請や面会の要求をしても京大は真摯に応じなかった。もとあった墓に返せということで京大を訴えて、4年半にわたり裁判を続けている。

裁判の目的は、琉球人の尊厳と自己決定権を確認し、京大の植民地主義の責任を問うこと。琉球の信仰心や精神文化を破壊されたも同然だ。今年の5月には総長宛に抗議書を提出した。その返事は文書で一行、公判中だから答えられないと。本当に耐えがたい。

現在、大阪高裁で控訴審をしている。京大が差別や植民地主義を認めて謝罪し、遺骨を返還するまで闘う決意を持っている。

吉田寮生の頑張りは素晴らしい。これは生存権の問題で、京大の対応は吉田寮生の人格を否定している。寮だけの問題ではないという思いで一緒に闘いたい。

目次へ戻る

おわりに

各登壇者のスピーチの後、質疑応答が行われ、最後に6名が改めて意見を表明した。駒込氏が「それぞれの課題を横につなげていくことが大事」と語ると、J自の委員はこれに応じて「多くの人が自分事として考えることができれば、それぞれの活動が進む」と述べ、「今回のような機会を大切にして、もっと広いつながりをつくりたい」と呼びかけた。

*****

京都大学新聞では、吉田寮の歴史を振り返る連載を19年7月から全13回掲載してきた。このたび、その内容を書籍化する。百余年を貫く通史を軸に、各年代の史料や総勢20名超の寄稿を集め、現存最古の学生寮の歩みを記録した一冊。小さ子社より出版予定。編集 は吉田寮百年物語編集委員会。公刊時期は未定。