〈映画評〉劇場で最高のJAZZ体験を 『BLUE GIANT』 ほか

2023.04.01

目次

劇場で最高のJAZZ体験を 『BLUE GIANT』インドが示す娯楽映画の到達点 『RRR』

静かなる映像が紡ぐ物語 『いつかの君にもわかること』

心をえぐる闘いの記録 『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』

ミニシアターでの出会い ~B級映画体験~ 『ロックンロール・ハイスクール』

雑談 2022年の映画動向 日本映画はどんな感じ?

劇場で最高のJAZZ体験を 『BLUE GIANT』

ジャズと言えば、マイルス・デイヴィスやビル・エヴァンスなどの有名どころは知っているが、個人的にはあまり傾倒できなかったジャンルだけあり、ジャズを扱う映画ということで観賞前には多少の不安を感じていた。が、結果的に言えばとんだ杞憂。気が付けば没入している、そんな作品である。

『BLUE GIANT』はジャズに魅せられた青年・宮本大が「世界一のジャズプレイヤーになる」という大志を胸に、様々な人々と出会いつつ成長する姿を描く、石塚真一による同名漫画を原作としている。

本作はその原作より、大が仙台から上京した後のエピソードを映像化している。高校卒業と同時にサックスを抱えて東京へ来た大(声・山田裕貴)は、大学に進学した同級生・玉田俊二(声・岡山天音)の家に転がり込む。ある日、ライブハウスで技巧派ピアニスト・沢辺雪祈(声・間宮祥太朗)に出会い、彼にバンドを組むことを提案。更には大に触発されドラムを始めた玉田も誘い、3人はバンド「JASS」を結成し、日本最高峰のジャズクラブでのライブを目指す。

没入という言葉を用いたが、作中では大のサックス演奏を聴いた人々が彼の音楽へと没入する瞬間が描かれる。彼の演奏に圧倒された人物の顔には、サックスが反射させた照明の光が金色の閃光となって走る。序盤、特に大が一人で演奏する場面では、その演奏の凄みが理解できずにその描写のみが印象に残る。しかし、バンドでの演奏シーンが挿入される頃には、私の顔にも閃光が走っていたかもしれない。気が付けば、ライブハウスの観客が興奮する理由や涙を流す理由までも理解できる。それほどライブシーン、そこで繰り広げられる音には説得力がある。

そんな本作の核とも言えるライブシーンで演奏されるJASSの曲は、ジャズピアニストの上原ひろみが本作のために書き下ろしたオリジナル曲。原作が「音が聴こえてくる漫画」と評されるだけあり、映像化にあたり楽曲は最も重要となるが、大の特徴である大音量でエネルギッシュな演奏を見事に現実の音へと落とし込んでいる。何よりも、ジャズ初心者への配慮だろうが、どこかポップな要素も含んでおり非常に耳に馴染みやすい。

音楽以外の話もしよう。そもそも、映像化にあたり映画という媒体を選択した監督の判断は最適だったと言える。観客に大音量を届けることが出来、かつ視覚と聴覚への集中を促す劇場という場所は、その薄暗さも含めてジャズのライブ会場と重なる。それにより得られる「ライブ感」は一層深まる。

ただ、率直に言えば、アニメ映画としては何か革新的というわけではない。本作クライマックスのように場面の熱量に従って作画が変化する手法を用いた作品は容易に想起できるし、本作で最も技術を要しただろう演奏シーンにおける人物のCG描写のぎこちなさは否めない。

そういった評価の足枷となる要素を認めながらも、本作には肯定的に評価したくなる理由がある。それは、上記で述べた音楽的要素と、その魅力を最大限に引き出す作品の質の高さだ。俳優陣の演技力の高さはもちろん、突き進み続ける主人公らの姿を観客に見せたいという制作側の意図が画面からひしひしと伝わる点は、作品の完成度の高さの表れと言える。その質の高さがあってこそ、音楽的な感動が呼び起こされるのだ。

制作年:2023

制作国:日本

上映時間:120分

監督:立川譲

制作国:日本

上映時間:120分

監督:立川譲

目次へ戻る

インドが示す娯楽映画の到達点 『RRR』

実在するインド独立運動の英雄である2人が「出会っていたとしたら」、そんな発想から生まれた『RRR』は、1920年の英国植民地時代のインドが舞台だ。英国提督に連れ去られた家族の救出を目的とする部族の男・ビーム(NTR Jr.)と、ある目的から英軍に忠誠を尽くすインド人警察官・ラーマ(ラーム・チャラン)の2人が、友情と使命との間で揺れ動きながら巨悪へと立ち向かう様が描かれる。

昨年10月に公開され、一度は上映が終了したが、観客の声を受けて年末から上映が再開。今年2月には日本での興行収入が10億円を突破し、インド映画の歴代最高を記録するなど話題になっている本作は、3月の時点でも客足は遠のいていない。

支持される理由として、常識外れなアクション描写が挙げられる。インド映画史上最大の製作費が投じられた結果、スクリーン上には人だけでなく動物も入り乱れるスペクタクルが繰り広げられ、主人公2人の人間離れしたアクションには圧倒される。追う者と追われる者、素性を知らず育まれた友情の行く末という予定調和的なプロットや、極端なまでの勧善懲悪な描写といった懸念材料を吹き飛ばしてしまう。また、ズームアップやスロー、回転といった多彩なカメラワークも効果的で映像を引き立てる。

視覚効果の勢いだけでなく、細部にも注目したい。観客が抱く疑問を見事に回収する丁寧な構成は観るものを引き込み、序盤から展開される主人公らの超人的描写もクライマックスにおけるシルベスター・スタローンの「ランボー」かの如き展開に向けた布石である。このあたりから、よく練られている印象を受ける。

忘れてはいけないのがダンス対決の場面。インド映画と言えば「踊り」である。アカデミー賞歌曲賞を受賞した「ナートゥ・ナートゥ」が披露される場面は、踊りよりもドラマに舵を切っている本作における華と言える。仮にセリフが無かったとしても状況が理解できるだろう一連のシークエンスは、エンタメとして完成されている。

制作年:2022

制作国:インド

原題:RRR

上映時間:179分

監督:S・S・ラージャマウリ

制作国:インド

原題:RRR

上映時間:179分

監督:S・S・ラージャマウリ

目次へ戻る

静かなる映像が紡ぐ物語 『いつかの君にもわかること』

監督が目にした新聞記事から着想が得られたという本作は、「死」という重いテーマを、一貫して限りなく静的な描写により描く。

窓拭き清掃員として働くジョン(ジェームズ・ノートン)は、不治の病を患い余命宣告を受ける。シングルファーザーとして4歳の息子マイケル(ダニエル・ラモント)を男手ひとつで育ててきた彼は、自身が亡き後を考え、息子が共に暮らす新しい家族を探し始める。

全編を通して展開される静的、監督の言葉を借りれば「控えめ」な描写。台詞や劇伴を可能な限り抑えた映像の効果は絶大だ。どういった効果か? それは、人生の瞬間をリアリスティックに描く、つまりは生活のある瞬間を切り取ったかのような映像に仕立てるという、監督の狙い通りの効果である。

例えば、ジョンが車の中から横断歩道を渡る少年を眺める場面。マイケルよりも少し年上の少年をジョンは目で追うが、それ以上の描写はない。ただジョンの表情だけが映る短い場面だ。彼が少年に息子の成長した姿を想像していることは間違いない。でもそれを説明することはない。映画としては不親切かもしれないが、日常の描写としては当たり前でありながら実に秀逸である。

説明的演出を排した結果、俳優陣に求められる演技のハードルは高かっただろう。言葉ではなく表情や動作に感情を宿さねばならないからだ。その点、主演のジェームズ・ノートンの演技は素晴らしい。先に挙げた場面もそうだが、仕事で訪れた家の生活を窓越しに眺める場面などでの目に感情を宿す表現力が、作品の根幹を支えている。

ここまでで触れた控えめな描写は、正直なところ観る人によっては退屈という印象を抱きかねない。しかし、悲劇的な物語をお涙頂戴なものとして紡ぐことを否定する姿勢があったからこそ、死という概念をまだ理解していない息子に「自分は空気になるんだ」と告白する父親の姿が胸に刺さる。純粋な映像表現の力がもたらす感動には一本取られた。

制作年:2020

制作国:イタリア・ルーマニア・イギリス合作

原題:Nowhere Special

上映時間:95分

監督:ウベルト・パゾリーニ

制作国:イタリア・ルーマニア・イギリス合作

原題:Nowhere Special

上映時間:95分

監督:ウベルト・パゾリーニ

目次へ戻る

心をえぐる闘いの記録 『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』

東日本大震災の際、宮城県石巻市の大川小学校では児童74名が津波の犠牲になった。移動に1分もかからない学校の裏山に逃げていれば助かったかもしれないのに。児童の遺族の一部は当時の状況究明のため、県と市を相手に訴訟を起こした。その結果については報道などで既知の方も多いだろう。本作はその訴訟の様子を追ったドキュメンタリー作品だ。

作品の冒頭、本作のあり方として、遺族の戦いの「記録」であることが提示される。インタビューの聴き手である監督の存在感は、彼らが語る場面においてすら可能な限り押し殺されている。だが、監督の感情は「記録」という使命を超えて映像として現れる。私はそこをドキュメンタリーとして評価したい。児童らが避難できたはずの裏山の法面には津波到達点を示す標識が設置されている。その標識を小学校の校舎から引きで捉えるカットがまさにそれである。「これほど近かったのに」という感情が映像に滲み出る。

訴訟に至る経緯は、学校・行政側が遺族に実施してきた説明会の記録映像を基に示される。それらは提供された映像だが、会議室の一角に設置されたカメラによる映像は、当事者間のやりとりの様子を残酷なまでに客観的に伝える。保護者説明会で怒号が飛び交う様には正直目を背けたくなる。だが映像は続く。目を背けることはできない。

それら記録映像を用いた結果、「なぜ我が子が犠牲になったのか」という遺族側の疑問を回避し続ける行政など関係機関の姿勢が容易にあぶり出される。同時に、そういった姿勢が、遺族に「亡き子どもの命の値段を決めさせる」ことを強いる訴訟を選択させた無情さを伝える。

震災から10年を過ぎ、遺族はそれぞれの生活を歩み始めた。訴訟では学校側の不備が認められたが、遺族側の疑問への答えは得られていない。それでも進み始めている。我々は彼らの直面した現実に無知でいてはいけないと思う。作中の言葉の引用だが、「学校が子どもの最期の場所になってはならない」。心に留めておくべき言葉だ。

制作年:2022

制作国:日本

上映時間:122分

監督:寺田和弘

制作国:日本

上映時間:122分

監督:寺田和弘

目次へ戻る

ミニシアターでの出会い~B級映画体験~ 『ロックンロール・ハイスクール』

ミニシアターは、過去作からマイナー作品等、劇場によって様々な作品を上映する、まさに観たこともない意外な作品に出会える場である。ここでは、そんな出会いをした作品を1つ紹介したい。

観賞したのは『ロックンロール・ハイスクール』。1979年の作品だが、日本では当時未公開。伝説的バンド「ラモーンズ」をフィーチャーした作品で、バンドの面々は本人役で出演する。作品の存在を知っていただけに、今になっての公開を知った際の第一印象は「まさか」であった。ちなみに京都みなみ会館にて観賞。

内容を端的に言えば、思春期真っ盛りの高校生が抑圧的な高校の体制側にパンク・ロックで反逆するコメディ作品だ。本来はディスコ音楽を取り上げる予定が、それでは高校を爆破するシーンに見合わないことを理由に、ロックに路線変更され、ラモーンズに白羽の矢が立った。何ともコメディのような経緯だ。

ポスター等にて製作総指揮のロジャー・コーマンを「B級映画の帝王」と強調していた触れ込みに違わず、スクリーンからはシネコンでは味わえない独特のB級臭が感じられる。日本で言えば「時効警察」などの脱力系コメディに通じる、突拍子もない世界観を俳優が真剣に演じる様がそうさせるのかもしれない。そんな現代の作品に通じるにおいが、45年前の作品から感じ取れるのだから感心してしまう。

思い返せば「何てふざけた映画だ」と思う節がほとんどだが、設定や構成など無駄な部分が一切なく、それでいてふざけ切っているのが面白い。しかし、おそらくラモーンズとコーマンのファン以外は観ないだろう。もし観ていたとしたら是非とも感想を聞いてみたいものである。個人的には、ラモーンズの面々のやる気のない演技を目にできただけで価値があったと感じたが……。そういったマニアックさの提供もミニシアターの魅力の1つと思う。

目次へ戻る

雑談 2022年の映画動向 日本映画はどんな感じ?

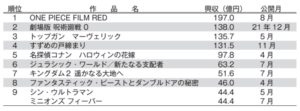

2022年の日本における映画の動向として、興行収入・入場動員数ともに前年比約130%となり、コロナ禍以降では最高を記録した。このことから2020年に落ち込んだ勢いが回復傾向にあることが窺える。

2022年の興行上位作品に目を向けてみよう。「ONE PIECE」など人気アニメの劇場版、新海誠の「すずめの戸締まり」といったアニメ作品が100億円もの興行収入をあげ、邦画界を牽引し、漫画原作の実写映画「キングダム」の続編もそれらに続いている。そこに「トップガンマーヴェリック」など洋画の有名タイトルが垣間見える。アニメと実写化作品が興行上位に位置する傾向は、2021年と大きく違わないものである。以下、邦画について雑感を述べていきたい。

まず感じることとして、やはり日本ではアニメが強い。ドル箱シリーズ「名探偵コナン」は安定した集客を見せ、例年約50億円の興行収入であった「ONE PIECE」が躍進。アニメ作品だけの興行収入は、2021年を大きく上回った。ただ、新海誠作品以外のオリジナル作品の存在感の薄さは気になるが。

一方の実写作品については、今年に限った話ではないが芳しくない印象。庵野秀明が関わった「シン・ウルトラマン」は善戦したが、同じく「シン」がタイトルに付く「シン・ゴジラ」(16年公開、82・5億円)に比べると少々物足りないか。また、アニメ同様にオリジナル作品の不在は指摘でき、紙幅の関係で以下のランキングには含めなかった作品を見ると、TVドラマから派生した劇場作品が複数見られる点も特徴的。映画とドラマで表現の住み分けが出来ているか気になるところ。

そもそも実写映画について、近年は制作側への逆風もある。昨年のニュースとしてミニシアターの閉館の知らせが聞かれ、「テアトル梅田」の閉館には私も驚いた。1年に公開される作品の半数がミニシアターで公開されることからも、ミニシアターが制作側にとって重要な存在であることは言うまでもない。そんな存在が消えつつある現状は明るくない。

個人的には邦画の実写映画に頑張ってほしいため、興収ランキングを見るたびに複雑な気持ちになる。ハリウッドや韓国のような絶対的映画スターの不在はさておき、お金をかけて「RRR」ほどの質の作品を作れば、間違いなく傑作の仲間入りをしてヒットすると思うのだが。近年のシネコンレベルの実写作品には短絡的な商業主義の存在を感じるのは気のせいか……などと思ってしまう内は、アニメ主体の時代は続いていくだろう。

2022年度興収ランキング

日本映画製作者連盟の資料(23年1月)をもとに作成

記事執筆者は(湊)。紙面に関するご意見、ご感想は、京都大学新聞編集部まで。