特集 京大のメンタルケアはどこへ向かうか

2022.04.01

3月25日、保健診療所が閉鎖した。神経科を有し、京大の学生や教職員向けに、精神不調の治療と支援に取り組んでいたが、大学は「軸足を移す」と表明し、4月からカウンセラーを置く相談室の増設を発表した。精神的不調は、休退学の原因にもなる重大な問題であり、今後の支援体制の動向は注目に値する。本企画では、診療所の終了をめぐる問題をはじめとして、京大生のメンタルヘルスに関係する情報、インタビュー、施策などを特集する。(編集部)

通知のなかで大学は、保健診療所での診療終了の理由として、診療所の抱える問題を挙げている。健康保険などの適用がないため安価な治療薬しか処方できないこと、医師数の不足により診療時間が不十分なことなどと指摘した。また、「診療所の受診者数は著しく減少した状態が続いている」と指摘したうえで、精神不調を訴えるカウンセリングルーム来室者は増加傾向にあると説明した。

新設窓口には新たに6名の公認心理師と3名の精神科医が配置される。必要と判断された場合は精神科医との面談を行うが、診察は行わない。診察が必要な場合には、外部の医療機関を紹介するという。

保健診療所の大きな特徴は、①医師による診察②診断書の発行③薬剤の処方を行うことであった。4月以降の新体制では、いずれも学内の機関において利用できなくなる。

また、教職員が利用できる窓口も減少することになる。全学的な教職員の相談機関は、保健診療所、カウンセリングルーム、外部EAP相談窓口(主にメール・電話)の3つであった。このうちカウンセリングルームは、「学生との関わり方ついての相談が可能」としていた。新設される学生総合支援機構の窓口でも同様に、学生との関わり方についての相談に限り対応する。したがって、教職員が相談内容にかかわらず利用できる手段は外部EAP相談窓口のみになる見通しだ。なお、学部によっては、学部の設置する相談室・保健室を教職員も利用できる。

一方で、カウンセリングにあたる相談員は増員される。また。これまで全学的な窓口のなかった北部・吉田南・宇治にも窓口が置かれる。そのため、カウンセリングの予約が取りやすくなったり、通室しやすくなったりすると考えられる。

統計によると、相談回数や利用した実人数は、長期的には増加傾向にある。しかし2021年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い減少した。オンライン授業への移行により、直接来室してその場で予約する学生などが減ったためだと説明されている。2021年度の延べ相談回数は4161回、利用した実人数は611人だった。

各学年に占める利用者の割合は、留年生が最も高く、次いで修士課程の学生が高い。さらに、就職や進学を前にした4回生の割合も例年高いという。5回生は9・73%、6回生以上は8・43%、修士課程は4・52%、4回生は4・21%だった。

相談方法について、対面活動の制限レベルを大学が高く設定している時には、オンライン会議システム「Zoom」を使っての相談が増加した。また制限レベルが低い時には、対面での相談が増加したが、Zoom相談も半分弱あったという。対面相談を求める学生が多い一方で、Zoom相談を求める学生が一定数いることが示されている。

また相談内容は、「心理適応相談」が、どの学年でも半分以上を占めている。そのなかでも精神障害、性格問題、対人関係についての相談が多いという。心の問題の相談の他にも、教育やハラスメントに関するものがある。心の問題の相談は57・0%、教育は21・6%、ハラスメントは、10・3%だった。

相談員:臨床心理士、医師(カウンセリング)、その他

予約の要不要や開室時間は学部によって異なる。総人・経済・農学部には留学生向けの相談窓口あり。

対象:学生、教職員(学生への関わり方についての相談)

相談員:臨床心理士・公認心理師など

吉田:旧石油化学教室本館、吉田南:楽友会館、 北部:旧演習林事務室、桂:船井交流センター、宇治:生協会館

修学上あるいは生活における助言・指導を行う。

相談員:医師(カウンセリング)・臨床心理士

教育推進・学生支援部棟内/要予約/月〜金/オンライン・対面

・留学生ラウンジ「きずな」

生活上の問題、悩みや対人トラブル、奨学金手続きなど幅広い相談に対応。

相談員:臨床心理士など

本部構内・留学生ラウンジ「きずな」/予約不要/月〜金

京大が日本CHRコンサルティング株式会(ハートの窓)に教職員のカウンセリングを委託している。メールや電話でカウンセラーに相談ができ、対面でのカウンセリングや医師への紹介も可能。

相談員:臨床心理士・精神保健福祉士など

毎日24時間対応

1961年に、保健診療所に精神・神経科が増設され、医師による診療を学内で受けられるようになった。精神に不調をきたした学生や教職員が、初診でも当日受診することができた。

1999年に、京大は学生懇話室をカウンセリングセンターに改組した。セクハラに関する相談窓口としての役割も担うようになった。

さらに2013年には、京大はカウセリングセンターを学生総合支援センターに改組した。学生総合支援センターは、キャリアサポートセンターと障害学生支援室を抱えており、多様な悩みに対して総合的に対処することがねらいとされた。

2010年代には、各研究科・学部が相談室や保健室を設立し、心の問題に関して相談ができる機関が大幅に増えた。

2022年には、京大は保健診療所を閉鎖し相談室を増設する。

学内の相談体制において、カウンセリングルームはどのように位置づけられるのか。基本的な活動や近年の相談状況を室長の中川純子氏に尋ねた。

カウンセリングは広く言えば専門性をもつ人と相談することであり、世の中のさまざまな領域に存在します。大学でのカウンセリングは、学生が充実した大学生活を送ることがかなうよう、人格形成の大切な時期の悩みや課題を、教育的配慮のもと、心理学等の専門家と話し合うことにより、学生の自主的な選択や決定の助力となることをめざしています。

―大学には、カウンセリングルームや学部の相談室など様々な相談窓口があります。また、学外の医療機関もあります。心の不調を感じたとき、どの窓口に相談すればよいでしょうか。

カウンセリングルームや学部の相談室は、とりあえず行ってみるためにあります。まずそこでお話してみてください。相談員が伺って、医療機関にかかった方がよさそうだと感じたら、可能な範囲で医療機関のご紹介もいたします。心配なときはどうぞいらしてみてください。

ただし、カウンセリングルームや相談室は、医療機関ではありませんので、そこで診察や投薬はできません。

どうにも心の不調が重すぎて、動く気がおきないぞ、と思うような時には、直接医療機関にアクセスするのも一手です。「2~3日一睡もできない」「落ち込んだ気分が2週間も続く」「毎日眠らなくてもすごく元気だけど周りがやきもきしている」「本当とは思えないようなことがつぎつぎ起きて消耗が激しい」「あまりに衝撃的な出来事に遭遇し、その後の心身の不調が激しい」などはその一例です。これに限らず、「なにかこれはまずい」と思うなら、手の届く支援にまずつながってみてください。

―カウンセリングは、どのくらいの頻度で行うのでしょうか。また、いつまで続けるのでしょうか。

場合によって異なります。1回で何らか方向性が見えて終了することもあります。定期的に継続する場合は、1~2週間に1回で設定する場合が多いですが、1か月に1回の場合もあります。ここ数年は、来談する学生さんが大変多く、1週間に1回は確保しづらく、2週間に1回でお願いすることが多かったと思います。

相談されたかったことが何らか解決する、または見通しができた時。あるいは相談したかったことと直接的に関係がないようなことでも何か腑に落ちて安心や気力が戻ってきた時。そのような折にカウンセリングが終了できればよいと思います。そうでなくても、他に相談できる現実の人間関係ができて、大学でのカウンセリングの必要性が下がり、終了することもあります。もちろん卒業などで本学の籍をなくされる時にも、終了します。

―学部5回生以上、修士課程、学部4回生の来談率が高いようです。それぞれの利用者層に多い相談はどのような内容なのでしょうか。

これらの学年で特記すべき悩みは次の通りです。

学部4回生:▼就活▼進路▼研究室内での対人関係▼無気力

学部5回生以上:▼学業▼単位取得▼進路選択などの問題▼無気力▼同級生が学内から減っていく、あるいは進学などして次のステージに進んでいくのを見る中での取り残され不安など

修士課程:▼研究室内での対人関係▼無気力▼進路

―カウンセリングと聞くと、ハードルが高いと感じてしまう学生も多いと思います。どのような状態であれば、カウンセリングを利用するべきと言えるでしょうか。

「利用するべき」といった義務感のある言葉で考えていただかなくてもよいので、何か困ったな、ちょっと周りに話しにくいな、でも話した方がいいんじゃないかな、という時にはどうぞいらしてください。もしハードルが高いと思ったら、高いハードルは下をくぐればよいんだと思っていらしてください。

傾向自体に変化はそれほど感じません。しかし、自粛要請をものすごく厳密に守り人と接する機会をなくしてしまったために心身に不調が出る、自粛のためにサークル活動や部活動の継承がうまくいかず幹部学年の学生が困惑している、自粛についての受け止め方が家族と異なり帰省に際してもめる、オンライン授業で授業の合間に友達と話す時間がなくなり孤立したり授業内容の理解にも影響が出たりする、オンラインだからと授業を聞くのをためにためて試験前に結局間に合わなくて困っている、これらの事例は、この時期特有のものであるかもしれません。

―コロナ感染拡大に伴う遠隔でのカウンセリングは、対面のカウンセリングと何か違いがあるのでしょうか。それぞれの利点や欠点があればお教えください。

2020年4月に全面的にオンライン相談を導入して以降、現在対面も可能な状況ではありますが、Zoom等での相談も継続しています。細かいことを言えば違いは山ほどありますが、お目にかかりお話ができる、という意味では対面でもZoomでも変わりはありません。個人の部屋を持っている下宿生が多く、普段から利用しているPC等を持ち、大学の授業がオンラインとなりツールへの習熟が早かった大学生に対しての相談支援は、他の相談分野よりずっと早くオンライン相談への切り替えが進み、方法の一つとしてなじみました。

オンラインの相談の利点は、何より、相談者の居場所に自由度が出たことでしょう。周囲を気にせず落ち着いて話せる場所でネットがつながるなら、遠隔キャンパスでも、実家でも、下宿でも、旅行先の宿からでも、留学先からでもご相談いただくことができるようになりました。逆にこれが欠点になることもあります。実家は家族がいて接続しづらいこともあります。また大学の相談室に来ていただく道中の時間がないため、相談の時間からすぐさま別のことをする時間に切り替える必要がでて、気持ちがついて行かなくなることもあります。

対面での相談は、お互いに存在感がしっかり感じられるのがよいところです。現在はマスクが必要であるため表情が若干わかりにくくなりますが、全身にあらわれる非言語的表現をお互い受け取ることが可能です。音声も当然遅延なく途切れもなく聞こえます。オンラインの場合、回線によっては遅延や途切れがあり、相談者が黙っていてそうなっているのかアクセス不良なのかが分かりません。細かいところまで聞き取れなくなっていることは否めません。

―2020年度の相談件数の減少を、どのように分析していらっしゃるでしょうか。

コロナ禍の初期に、大学の活動制限にもとづき、カウンセリングルームもスタッフの出勤日数を半分にしてチーム交代制にし、相談枠自体が減少しました。枠の利用はほぼ100%に近い状況で推移しましたが、枠が少ないので、相談回数は減少せざるを得なかったといえます。

一方で、その間新規の申込をたくさん断ったかというとそうではありません。例年春は新入生の相談が多い時期ですが、新入生の新規申込は少なかったです。これは推測ですが、多くの新入生が実家にとどまり、オンラインで受講していた時期は、実家の人間関係に支えてもらいながら、ものすごく忙しい時間割と課題に追われまくっているため、ルームに相談することなど思いもよらなかったのではなかろうかと考えています。当時の新入生から見たら、実際に見たこともない大学のカウンセリングルームでオンラインで相談、しかも家族が近くにいる実家の環境から、というのはそれこそハードルが高かっただろうと想像します。

また、この時期は、ひきこもっていることが社会的に推奨されたので、ひきこもりがちな人はむしろ安心している場合もありました。相談に向かう逼迫した気持ちにならずに過ごせた可能性があるだろうと考えています。

月別推移で見るなら、大学の授業が徐々に対面に戻り、構内の人口が増えてきたら、来談も徐々に戻ってきています。相談場所が生活圏にあり、何かの折にふっと実際に行ってみよう、と思える相談機関であることは重要なのだなと再認識しています。

―不調を感じた際に、保健診療所にかかったのはなぜですか。

サークルの上回生から、無料だと聞いたからです。神経科には1、2週間に1度のペースで通い、抗うつ剤と抗不安薬を処方されていました。その後、京大附属病院へ紹介され、そちらに通いはじめました。

保健診療所は予約がいらないので助かっていました。体調が日によってかなり上下するからです。予約がいる機関だと、予約していない日には行けないし、予約した日には行かないといけません。

―診療所の診療について、問題や限界を感じた点はありますか。

診療所で発達障害と診断されたのですが、ADHDの薬のような高い薬は診療所では処方できないと言われました。診療所では薬剤は保険がきかず、全額が利用者負担になるので、かなり高額になってしまうからです。ただ、薬の種類が限られること以外には、問題を感じることはありませんでした。

―大学側は、医師数が少ないということを閉鎖の根拠のひとつに挙げています。診察を受けるために長時間待つことはありましたか。

たしかに結構待つんですが、外部のクリニックでも予約した時間に行って長時間待たされることはよくありました。診療所特有の問題ではないと感じます。

―京大内には、カウンセリングルームや学部の相談室などの窓口もありますが、利用したことはありますか。

理学部の相談室を月に1回利用していました。相談室では臨床心理士とカウンセリングをし、診療所では医師による診察と薬の処方を受けていました。

―学部相談室では診療所の機能の代替にはならないのですか。

なりません。医師と心理士は役割が異なり、できることも違います。心理士は診断をすることができません。

また、相談室は基本的に予約が必要です。飛び込みでも相談はできますが、予約が結構埋まっているので、予約しないで行くのは難しいと思います。

―保健診療所の閉鎖をどのように知りましたか。また、その際どう思いましたか。

大学から通知があった後に、相談室のカウンセラーからそのことを知らされました。私はすでに京大病院に移っていたので、診療を受ける場がなくなるわけではありませんでした。ただ、周りには、たまに薬を処方してもらいに行く、というようにライトに利用している人もいたので、そのような利用者は困るのではないかと思いました。

私も、京大病院へ通い出してからも不定期で診療所にかかったことがあります。「体調が急に悪くなったので診察を受けたい、薬を出してほしい」という利用の仕方は、一般の医療機関ではしづらい。やはり予約がいらないという点で、診療所は利用しやすいと思います。

目次

保健診療所終了 窓口を新設 相談体制はどう変わるのか

診療所終了受診者減少などで

京大は21年12月1日、保健診療所と分室の1月31日での診療終了を発表し、神経科は12月8日をもって初診受付を終了すると通知した。これに対し、学内外から存続を求める声や突然の発表への批判が相次いだ。このようななか京大は、診療期間を延長し、3月25日で全診療を終了すると通知した。通知のなかで大学は、保健診療所での診療終了の理由として、診療所の抱える問題を挙げている。健康保険などの適用がないため安価な治療薬しか処方できないこと、医師数の不足により診療時間が不十分なことなどと指摘した。また、「診療所の受診者数は著しく減少した状態が続いている」と指摘したうえで、精神不調を訴えるカウンセリングルーム来室者は増加傾向にあると説明した。

カウンセリング窓口新設「ニーズに応える」

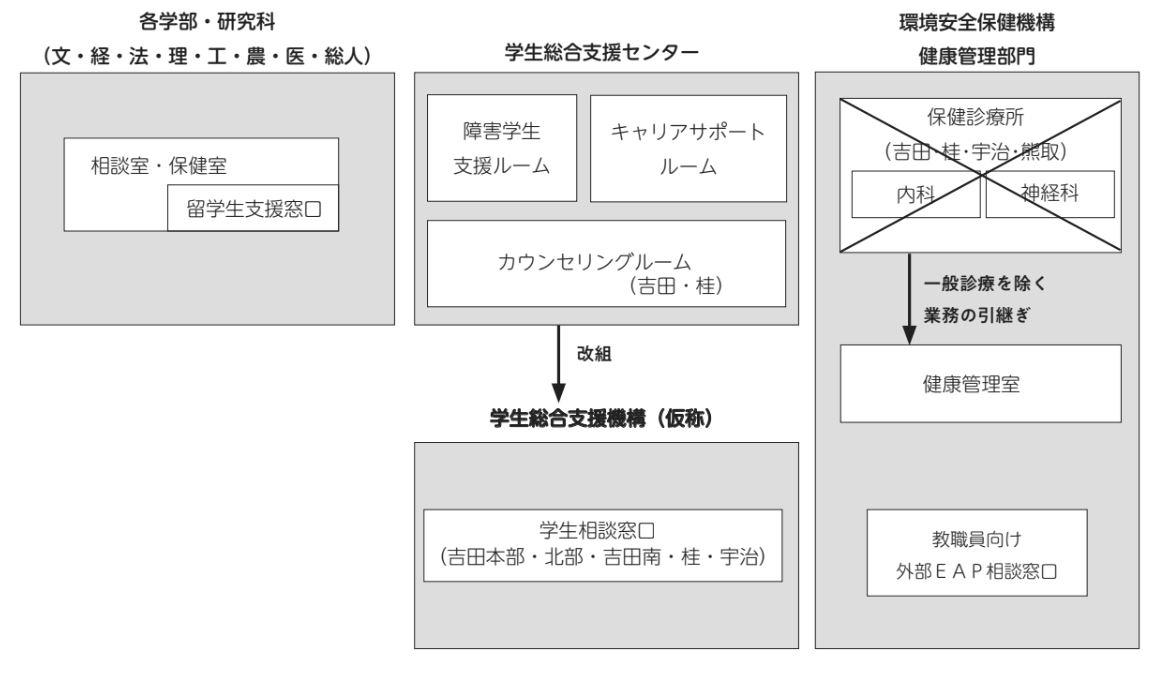

こうした状況を鑑みて、保健診療所での診療を終了し、22年4月には学生総合支援センターを改組して学生総合支援機構を設置する。また、学生総合支援機構の管轄下で、新たな相談窓口を5キャンパス(吉田本部・北部・吉田南・桂・宇治)に設置する。この窓口では学生の多様な相談に対応し、特に公認心理師などのカウンセラーを配置して、精神的な不調への対応を強化する。保健診療所は健康管理室と改称し、一般診療をのぞく、健康診断などの業務を引き継ぐ予定だ。この改編について大学は、「人員や予算に限りがある中で、できるだけ学生の皆さんのニーズにお応えするための措置」と述べている。新設窓口には新たに6名の公認心理師と3名の精神科医が配置される。必要と判断された場合は精神科医との面談を行うが、診察は行わない。診察が必要な場合には、外部の医療機関を紹介するという。

学内での診察機能消滅カウンセリングは拡充

3月までの旧体制では、学内で精神の不調を抱える学生・教職員が相談できる主な機関は▼カウンセリングルーム▼保健診療所神経科▼各学部の設置する相談室・保健室であった。このうちカウンセリングルームと学部の相談室では相談員によるカウンセリングを行う。一方で保健診療所では、医師が診察し、薬剤の処方も行っていた。保健診療所の大きな特徴は、①医師による診察②診断書の発行③薬剤の処方を行うことであった。4月以降の新体制では、いずれも学内の機関において利用できなくなる。

また、教職員が利用できる窓口も減少することになる。全学的な教職員の相談機関は、保健診療所、カウンセリングルーム、外部EAP相談窓口(主にメール・電話)の3つであった。このうちカウンセリングルームは、「学生との関わり方ついての相談が可能」としていた。新設される学生総合支援機構の窓口でも同様に、学生との関わり方についての相談に限り対応する。したがって、教職員が相談内容にかかわらず利用できる手段は外部EAP相談窓口のみになる見通しだ。なお、学部によっては、学部の設置する相談室・保健室を教職員も利用できる。

一方で、カウンセリングにあたる相談員は増員される。また。これまで全学的な窓口のなかった北部・吉田南・宇治にも窓口が置かれる。そのため、カウンセリングの予約が取りやすくなったり、通室しやすくなったりすると考えられる。

突然の終了利用者に事前通知なし

京大生の有志でつくる「京大保健診療所存続を求める会」によると、最初の通知が出された12月1日までに、保健診療所の利用者に対して事前の説明などは行われなかったという。利用者は、2カ月での診療終了を突然知らされたことになる。保健診療所において診療を受けてきた利用者が今後も治療を継続するために何らかの措置をとっているか大学に問い合わせると、「昨年7月の学内会議にかけた後に順次進めてきたが、詳細についての回答は差し控える」と回答した。目次へ戻る

データから見る 京大生のメンタルヘルス事情

カウンセリングルーム コロナ禍に伴う変化

カウンセリングルームは活動報告を毎年公表している。そのなかで、利用者数、相談手段、相談者の属性、相談内容に関する統計を示している。統計によると、相談回数や利用した実人数は、長期的には増加傾向にある。しかし2021年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い減少した。オンライン授業への移行により、直接来室してその場で予約する学生などが減ったためだと説明されている。2021年度の延べ相談回数は4161回、利用した実人数は611人だった。

各学年に占める利用者の割合は、留年生が最も高く、次いで修士課程の学生が高い。さらに、就職や進学を前にした4回生の割合も例年高いという。5回生は9・73%、6回生以上は8・43%、修士課程は4・52%、4回生は4・21%だった。

相談方法について、対面活動の制限レベルを大学が高く設定している時には、オンライン会議システム「Zoom」を使っての相談が増加した。また制限レベルが低い時には、対面での相談が増加したが、Zoom相談も半分弱あったという。対面相談を求める学生が多い一方で、Zoom相談を求める学生が一定数いることが示されている。

また相談内容は、「心理適応相談」が、どの学年でも半分以上を占めている。そのなかでも精神障害、性格問題、対人関係についての相談が多いという。心の問題の相談の他にも、教育やハラスメントに関するものがある。心の問題の相談は57・0%、教育は21・6%、ハラスメントは、10・3%だった。

保健診療所は利用者減少

保健診療所も、利用者数の推移を発表している。そこからは、内科と神経科の利用者数が減少していることが見て取れる。京大は、付近の医院の増加が影響していると指摘し、診療所閉鎖の根拠にした。一方、「京大保健診療所の存続を求める会」は、周知不足により精神不調を持つ人が診療所を知らない恐れがあると反論した。2019年度の神経科の延べ利用者数は1063人だった。| 21年12月1日 | 京大が22年1月31日での診療終了を発表

神経科は初診受付を12月8日で終了するとした。 |

|---|---|

| 12月6日 | 「京大保健診療所存続を求める会」が京大に要求書を提出

神経科初診受付を最低でも3月末まで延長することなどを求めた。また、診療終了の撤回を求めインターネット上で募った約1100筆の署名を提出した。 |

| 12月8日 | 京大が神経科の初診受付について、「当分の間」延長すると発表

同日、22年4月に「学生総合支援機構」を発足させ学内5カ所に相談窓口を設置することを通知した。 |

| 22年1月19日 | 京大が診療所における年度末までのスケジュールを通知

1月31日に吉田の内科、3月25日に全ての診療を終了するとした。 |

| 3月18日 | 「求める会」が2通目の要求書を提出

1通目の要求書への回答が無かったためとした。併せて、新規に集めた学内署名を提出。 |

| 3月25日 | 全ての診療を終了

同日付の通知で「求める会」の要求書に言及し、診療終了を通知。 |

【保健診療所終了を巡る出来事】

目次へ戻る

学内の相談窓口

各学部の相談室・保健室(文・経・法・理・工・農・医・総人)

対象:各学部・研究科の学生(・学生の保護者・教職員)相談員:臨床心理士、医師(カウンセリング)、その他

予約の要不要や開室時間は学部によって異なる。総人・経済・農学部には留学生向けの相談窓口あり。

学生総合支援機構(仮称) 相談窓口

2022年4月に新設予定。5キャンパスにひとつずつ窓口が設けられる。医師による診察はなし。健康診断書(有料)は健康管理室で発行する。対象:学生、教職員(学生への関わり方についての相談)

相談員:臨床心理士・公認心理師など

吉田:旧石油化学教室本館、吉田南:楽友会館、 北部:旧演習林事務室、桂:船井交流センター、宇治:生協会館

外国人留学生・研究者のための窓口

・留学生相談室修学上あるいは生活における助言・指導を行う。

相談員:医師(カウンセリング)・臨床心理士

教育推進・学生支援部棟内/要予約/月〜金/オンライン・対面

・留学生ラウンジ「きずな」

生活上の問題、悩みや対人トラブル、奨学金手続きなど幅広い相談に対応。

相談員:臨床心理士など

本部構内・留学生ラウンジ「きずな」/予約不要/月〜金

教職員向け 外部EAP窓口

※EAPは、Employee Assistance Program、従業員支援プログラムの略京大が日本CHRコンサルティング株式会(ハートの窓)に教職員のカウンセリングを委託している。メールや電話でカウンセラーに相談ができ、対面でのカウンセリングや医師への紹介も可能。

相談員:臨床心理士・精神保健福祉士など

毎日24時間対応

目次へ戻る

メンタルヘルス施策の歴史 学生懇話室設立から診療所閉鎖まで

1956年に、京大は学生懇話室を設立した。当時、大学の大衆化や教官と学生個人の接触機会の減少といった問題が指摘されるなか、精神問題を抱える学生が増加しており、これらの対応のため学内で初めての相談室として設置した。当時の「学園新聞」は、「学生は好意と期待をもって受け入れた」と報道している。1961年に、保健診療所に精神・神経科が増設され、医師による診療を学内で受けられるようになった。精神に不調をきたした学生や教職員が、初診でも当日受診することができた。

1999年に、京大は学生懇話室をカウンセリングセンターに改組した。セクハラに関する相談窓口としての役割も担うようになった。

さらに2013年には、京大はカウセリングセンターを学生総合支援センターに改組した。学生総合支援センターは、キャリアサポートセンターと障害学生支援室を抱えており、多様な悩みに対して総合的に対処することがねらいとされた。

2010年代には、各研究科・学部が相談室や保健室を設立し、心の問題に関して相談ができる機関が大幅に増えた。

2022年には、京大は保健診療所を閉鎖し相談室を増設する。

| 1956 | 学生懇話室 設立 |

|---|---|

| 1961 | 京都大学保健診療所(1949~)に、精神・神経科増設 |

| 1999 | 学生懇話室、カウンセリングセンターに名称変更 |

| 2012 | 理学部相談室 設立 |

| 2013 | カウンセリングセンター、学生総合支援センターへ |

| 2016 | 総人相談室 設立 |

| 2018 | 文学部相談室 設立 工学部保健室(吉田保健室) 設立 |

| 2019 | 工学部保健室(桂保健室) 設立 |

| 2020 | 文系保健室 (法)設立 工学部保健室(吉田第二保健室) 設立 |

| 2021 | 医学部学生相談室 設立 |

| 2022 | 保健診療所 閉鎖 学生総合支援機構 設立予定 |

【メンタルヘルス施策の年表】

目次へ戻る

中川純子室長に聞く カウンセリングルームの活動と近況

本部構内にあるカウンセリングルームは、全学の相談窓口として、京大における精神的ケアの中枢を担ってきた。精神不調を含む幅広い相談や、ハラスメントに関する相談に対応し、コロナ禍においてはZoomや電話などを用いた遠隔相談を行ってきた。学内の相談体制において、カウンセリングルームはどのように位置づけられるのか。基本的な活動や近年の相談状況を室長の中川純子氏に尋ねた。

選択や決定の助力となるカウンセリング

―カウンセリングとは何なのでしょうか。カウンセリングは広く言えば専門性をもつ人と相談することであり、世の中のさまざまな領域に存在します。大学でのカウンセリングは、学生が充実した大学生活を送ることがかなうよう、人格形成の大切な時期の悩みや課題を、教育的配慮のもと、心理学等の専門家と話し合うことにより、学生の自主的な選択や決定の助力となることをめざしています。

―大学には、カウンセリングルームや学部の相談室など様々な相談窓口があります。また、学外の医療機関もあります。心の不調を感じたとき、どの窓口に相談すればよいでしょうか。

カウンセリングルームや学部の相談室は、とりあえず行ってみるためにあります。まずそこでお話してみてください。相談員が伺って、医療機関にかかった方がよさそうだと感じたら、可能な範囲で医療機関のご紹介もいたします。心配なときはどうぞいらしてみてください。

ただし、カウンセリングルームや相談室は、医療機関ではありませんので、そこで診察や投薬はできません。

どうにも心の不調が重すぎて、動く気がおきないぞ、と思うような時には、直接医療機関にアクセスするのも一手です。「2~3日一睡もできない」「落ち込んだ気分が2週間も続く」「毎日眠らなくてもすごく元気だけど周りがやきもきしている」「本当とは思えないようなことがつぎつぎ起きて消耗が激しい」「あまりに衝撃的な出来事に遭遇し、その後の心身の不調が激しい」などはその一例です。これに限らず、「なにかこれはまずい」と思うなら、手の届く支援にまずつながってみてください。

―カウンセリングは、どのくらいの頻度で行うのでしょうか。また、いつまで続けるのでしょうか。

場合によって異なります。1回で何らか方向性が見えて終了することもあります。定期的に継続する場合は、1~2週間に1回で設定する場合が多いですが、1か月に1回の場合もあります。ここ数年は、来談する学生さんが大変多く、1週間に1回は確保しづらく、2週間に1回でお願いすることが多かったと思います。

相談されたかったことが何らか解決する、または見通しができた時。あるいは相談したかったことと直接的に関係がないようなことでも何か腑に落ちて安心や気力が戻ってきた時。そのような折にカウンセリングが終了できればよいと思います。そうでなくても、他に相談できる現実の人間関係ができて、大学でのカウンセリングの必要性が下がり、終了することもあります。もちろん卒業などで本学の籍をなくされる時にも、終了します。

―学部5回生以上、修士課程、学部4回生の来談率が高いようです。それぞれの利用者層に多い相談はどのような内容なのでしょうか。

これらの学年で特記すべき悩みは次の通りです。

学部4回生:▼就活▼進路▼研究室内での対人関係▼無気力

学部5回生以上:▼学業▼単位取得▼進路選択などの問題▼無気力▼同級生が学内から減っていく、あるいは進学などして次のステージに進んでいくのを見る中での取り残され不安など

修士課程:▼研究室内での対人関係▼無気力▼進路

―カウンセリングと聞くと、ハードルが高いと感じてしまう学生も多いと思います。どのような状態であれば、カウンセリングを利用するべきと言えるでしょうか。

「利用するべき」といった義務感のある言葉で考えていただかなくてもよいので、何か困ったな、ちょっと周りに話しにくいな、でも話した方がいいんじゃないかな、という時にはどうぞいらしてください。もしハードルが高いと思ったら、高いハードルは下をくぐればよいんだと思っていらしてください。

コロナ禍でのカウンセリング事情

―課外活動の自粛要請やオンライン授業への移行といった状況で、相談内容の傾向は変わったのでしょうか。傾向自体に変化はそれほど感じません。しかし、自粛要請をものすごく厳密に守り人と接する機会をなくしてしまったために心身に不調が出る、自粛のためにサークル活動や部活動の継承がうまくいかず幹部学年の学生が困惑している、自粛についての受け止め方が家族と異なり帰省に際してもめる、オンライン授業で授業の合間に友達と話す時間がなくなり孤立したり授業内容の理解にも影響が出たりする、オンラインだからと授業を聞くのをためにためて試験前に結局間に合わなくて困っている、これらの事例は、この時期特有のものであるかもしれません。

―コロナ感染拡大に伴う遠隔でのカウンセリングは、対面のカウンセリングと何か違いがあるのでしょうか。それぞれの利点や欠点があればお教えください。

2020年4月に全面的にオンライン相談を導入して以降、現在対面も可能な状況ではありますが、Zoom等での相談も継続しています。細かいことを言えば違いは山ほどありますが、お目にかかりお話ができる、という意味では対面でもZoomでも変わりはありません。個人の部屋を持っている下宿生が多く、普段から利用しているPC等を持ち、大学の授業がオンラインとなりツールへの習熟が早かった大学生に対しての相談支援は、他の相談分野よりずっと早くオンライン相談への切り替えが進み、方法の一つとしてなじみました。

オンラインの相談の利点は、何より、相談者の居場所に自由度が出たことでしょう。周囲を気にせず落ち着いて話せる場所でネットがつながるなら、遠隔キャンパスでも、実家でも、下宿でも、旅行先の宿からでも、留学先からでもご相談いただくことができるようになりました。逆にこれが欠点になることもあります。実家は家族がいて接続しづらいこともあります。また大学の相談室に来ていただく道中の時間がないため、相談の時間からすぐさま別のことをする時間に切り替える必要がでて、気持ちがついて行かなくなることもあります。

対面での相談は、お互いに存在感がしっかり感じられるのがよいところです。現在はマスクが必要であるため表情が若干わかりにくくなりますが、全身にあらわれる非言語的表現をお互い受け取ることが可能です。音声も当然遅延なく途切れもなく聞こえます。オンラインの場合、回線によっては遅延や途切れがあり、相談者が黙っていてそうなっているのかアクセス不良なのかが分かりません。細かいところまで聞き取れなくなっていることは否めません。

―2020年度の相談件数の減少を、どのように分析していらっしゃるでしょうか。

コロナ禍の初期に、大学の活動制限にもとづき、カウンセリングルームもスタッフの出勤日数を半分にしてチーム交代制にし、相談枠自体が減少しました。枠の利用はほぼ100%に近い状況で推移しましたが、枠が少ないので、相談回数は減少せざるを得なかったといえます。

一方で、その間新規の申込をたくさん断ったかというとそうではありません。例年春は新入生の相談が多い時期ですが、新入生の新規申込は少なかったです。これは推測ですが、多くの新入生が実家にとどまり、オンラインで受講していた時期は、実家の人間関係に支えてもらいながら、ものすごく忙しい時間割と課題に追われまくっているため、ルームに相談することなど思いもよらなかったのではなかろうかと考えています。当時の新入生から見たら、実際に見たこともない大学のカウンセリングルームでオンラインで相談、しかも家族が近くにいる実家の環境から、というのはそれこそハードルが高かっただろうと想像します。

また、この時期は、ひきこもっていることが社会的に推奨されたので、ひきこもりがちな人はむしろ安心している場合もありました。相談に向かう逼迫した気持ちにならずに過ごせた可能性があるだろうと考えています。

月別推移で見るなら、大学の授業が徐々に対面に戻り、構内の人口が増えてきたら、来談も徐々に戻ってきています。相談場所が生活圏にあり、何かの折にふっと実際に行ってみよう、と思える相談機関であることは重要なのだなと再認識しています。

目次へ戻る

保健診療所利用者の声 「予約不要の希少な窓口」

Aさん(理学部4回生)は、保健診療所で内科の診療を受けた際に、神経科への受診を勧められた。内科の医師に疲れやすいことなどを伝えたところ、ストレスが原因なのではないかと判断されたためだ。その後、神経科を2017年の夏まで継続的に利用したという。―不調を感じた際に、保健診療所にかかったのはなぜですか。

サークルの上回生から、無料だと聞いたからです。神経科には1、2週間に1度のペースで通い、抗うつ剤と抗不安薬を処方されていました。その後、京大附属病院へ紹介され、そちらに通いはじめました。

保健診療所は予約がいらないので助かっていました。体調が日によってかなり上下するからです。予約がいる機関だと、予約していない日には行けないし、予約した日には行かないといけません。

―診療所の診療について、問題や限界を感じた点はありますか。

診療所で発達障害と診断されたのですが、ADHDの薬のような高い薬は診療所では処方できないと言われました。診療所では薬剤は保険がきかず、全額が利用者負担になるので、かなり高額になってしまうからです。ただ、薬の種類が限られること以外には、問題を感じることはありませんでした。

―大学側は、医師数が少ないということを閉鎖の根拠のひとつに挙げています。診察を受けるために長時間待つことはありましたか。

たしかに結構待つんですが、外部のクリニックでも予約した時間に行って長時間待たされることはよくありました。診療所特有の問題ではないと感じます。

―京大内には、カウンセリングルームや学部の相談室などの窓口もありますが、利用したことはありますか。

理学部の相談室を月に1回利用していました。相談室では臨床心理士とカウンセリングをし、診療所では医師による診察と薬の処方を受けていました。

―学部相談室では診療所の機能の代替にはならないのですか。

なりません。医師と心理士は役割が異なり、できることも違います。心理士は診断をすることができません。

また、相談室は基本的に予約が必要です。飛び込みでも相談はできますが、予約が結構埋まっているので、予約しないで行くのは難しいと思います。

―保健診療所の閉鎖をどのように知りましたか。また、その際どう思いましたか。

大学から通知があった後に、相談室のカウンセラーからそのことを知らされました。私はすでに京大病院に移っていたので、診療を受ける場がなくなるわけではありませんでした。ただ、周りには、たまに薬を処方してもらいに行く、というようにライトに利用している人もいたので、そのような利用者は困るのではないかと思いました。

私も、京大病院へ通い出してからも不定期で診療所にかかったことがあります。「体調が急に悪くなったので診察を受けたい、薬を出してほしい」という利用の仕方は、一般の医療機関ではしづらい。やはり予約がいらないという点で、診療所は利用しやすいと思います。