〈展示評〉資料が語る博覧会の歴史 『EXPO 1851→2025』

2025.05.16

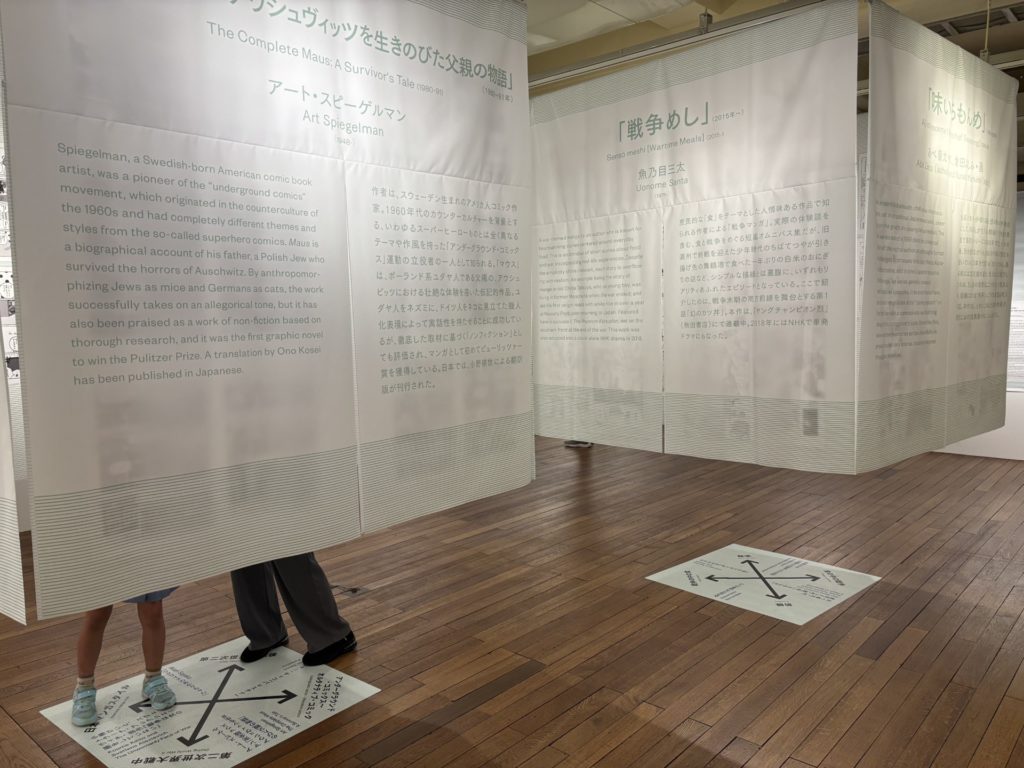

御所で開催された京都博覧会の様子

第一章「世界の万博」では、1851年の第1回ロンドン万博から20世紀前半の万博に関する品々が展示されている。展示品の大半は、国内外の博覧会を研究し、万博研究の基礎を作った京都大学名誉教授・吉田光邦が収集した資料「吉田文庫」のものだ。当時のポスターや図録が展示され、近代化を象徴する蒸気機関車といった科学技術の結晶に圧倒された当時の人々に思いを馳せることができる。第4回のパリ万博では、エジソンが発明した白熱電球を利用して、万博史上初めての夜間開館が行われ、照明を利用したイルミネーションが話題を集めたそうである。今では当たり前なものでも、当時としては珍しかったことがわかる。現在開催されている大阪・関西万博で展示されている珍しいものも、近い将来には当たり前になると考えると、胸が高鳴ってくる。明治政府は1873年のウィーン万博に初めて公式参加し、そこで出品された日本の伝統工芸品が評価され、これがジャポニズムの流行のきっかけになったそうである。明治の頃から、日本文化が国際的に注目されていたことは驚きである。

第二章「近代日本の博覧会」では、明治時代に日本で催された博覧会に関する出品目録や雑誌、写真パネルが展示されており、殖産興業を推進するために明治政府が博覧会に力を入れた様子が感じられる。展示室では京都の博覧会を描いた会場図が展示されており、京都御所に人々が殺到していた様子を窺うことができる。京都大学を下った岡崎で開かれた第四回内国勧業博覧会の会場図やガイドブックからは、日本で最初の市街電車の運行、社寺の修繕が博覧会に合わせて行われたことで観光産業都市京都の基盤になったことが読み取れる。美術館や図書館、動物園が集まる文教エリアとして発展した岡崎が博覧会を機に形成したという事実は、よく訪れる場所であるのにもかかわらず知らなかった。当時の地図と見比べながら、岡崎を歩くと更なる発見があるかもしれない。

第三章「1970年大阪万博」では、日本で最初の国際博覧会である1970年の大阪万博が取り上げられ、計画案や視察旅行など会場計画に関するものが展示されている。これらの資料はまちづくりの研究を進め、万博会場計画の構想にも携わった京都大学名誉教授・西山夘三が残した調査研究資料をアーカイブした「西山文庫」のものだ。この資料は2023年に歴彩館に寄贈された。大阪万博の開催中やその後の出来事の史資料ではなく、会場計画に関するものが展示されるのは珍しい。分厚い報告書からは、西山が万博会場の設計に情熱を注いでいたことが窺える。特に力を注いでいたのは人々の交歓する場として提案した「お祭り広場」である。最終的な計画は丹下健三が担当したが、元々は西山の発案によるものである。現在も跡地である万博記念公園では、フリーマーケットなどの催しが開かれ、人々の交流を促している。50年以上経った現在にも精神が受け継がれているのは、西山の先見の明を示していると言えるのではないだろうか。なお、ほとんどの展示資料は京都府立京都学・歴彩館所蔵のものであり、企画展終了後は2階京都資料総合閲覧室でじっくり閲覧することが可能である。

企画の趣旨に関して、担当の藤原直幸さんは「博覧会の歴史を感じてもらった上で、今回の大阪・関西万博も楽しんでほしい」と語る。大阪・関西万博に行く前に、博覧会の歴史を学んでみてはどうだろうか。1階展示室で6月8日まで、平日は9時から18時、土日は9時から17時まで開催中。入場は無料。(法)