〈展示評〉学生街のいにしえを辿る 総合博物館「吉田遺産探訪」展

2025.04.16

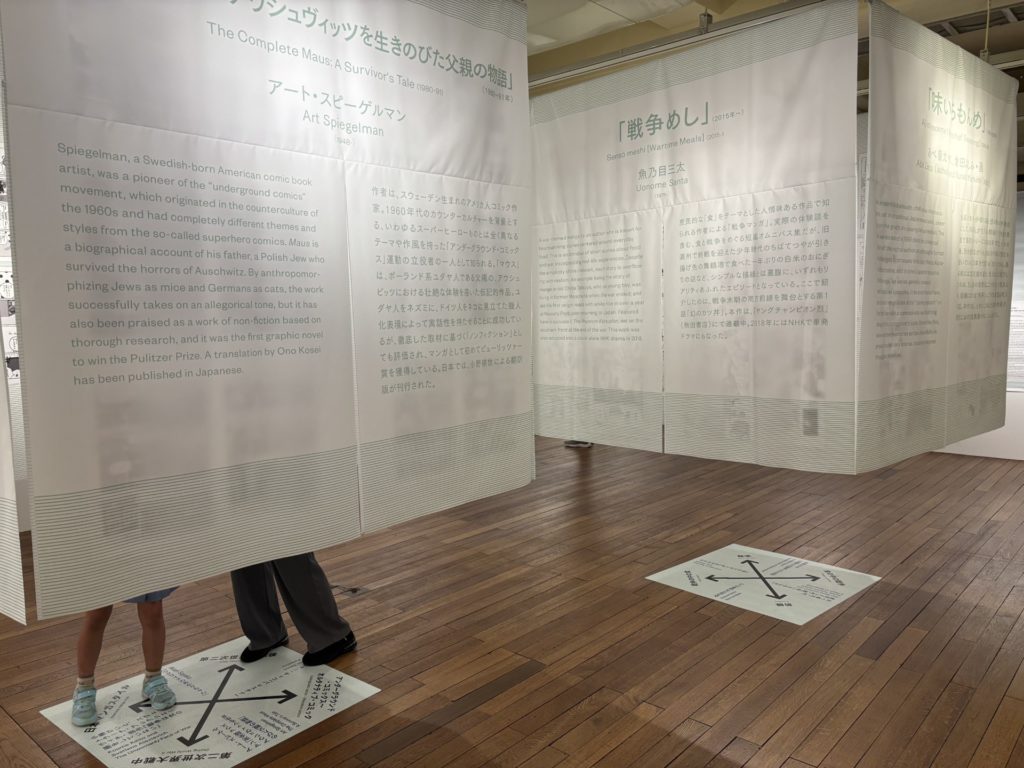

尾張藩邸関連の出土品。資料は文学研究科附属文化遺産学・人文知連携センター蔵

展示品は時代ごとにまとめられているほか、地域住民による古地図解読の活動を紹介する形で、吉田地区に伝わる祭器「剣鉾」が展示されている。江戸時代、現在の本部構内の位置には旧尾張藩邸が建っていた。近世のコーナーでは特注品の茶碗、訓練に使われたと思われる鉛製の銃弾など、藩邸関連の出土品が並べられている。また、巨大な古地図「山城国吉田村古図」も目を引く。18世紀後葉から19世紀初頭の吉田村周辺を描いたこの地図は、川端通から本部構内を横切り、今出川通まで繋いでいた白川道の存在や、現在は砂利道になっている吉田神社の参道が元は3本の馬場であったこと、そして一面に田畑が広がっていたことなど、吉田の過去のありようを雄弁に教えてくれる。

ユニークな展示品として、時計台周辺で出土した耐火レンガがある。2000年代初頭、記念館化工事前に実施された調査で発掘されたものだ。時計台にはかつてボイラー室が存在し、1950年頃までは時計台北東に高い煙突がそびえていた。煙突が存在した頃の時計台の写真も添えられており、隔世の感を味わえるだろう。

4月19日には、展示に関連した講演会が開かれた。第1部では展示を担当した、文化遺産学・人文知連携センターの伊藤淳史助教が登壇し、京大西部構内が位置する「吉田泉殿町」の発掘成果などを紹介した。泉殿町の名は、鎌倉中期の公卿・西園寺公経が池泉を備えた別邸をこの地に造営したことに由来する。伊藤助教らは2008年、現在の課外活動棟建設に先立ち、発掘調査を行った。伊藤助教は「吉田村古図」との照らし合わせも行い、「総合体育館など、西部構内の北側に主要部分が眠る可能性が高い」と語った。

第2部では上杉和央・京都府立大文学部教授が登壇し、吉田地域を載せた様々な古地図を紹介した。特に16世紀前半の「洛中洛外図屏風」歴博甲本には中世における吉田村の生活が活写され、鴨川で釣れた魚を担いだ売り子や、かまどにくべるために落ち葉をかき集める人々の姿が描かれる。また、吉田南キャンパスが位置する「吉田二本松町」の由来である「二本松」の位置を特定するため、「吉田村古図」に描かれた2本の松の位置の検討や、近世以降の記録渉猟の試みが紹介された。当日は50名以上が講師の語りに耳を傾け、学生街の遥かな歴史に思いを馳せた。

会期は5月11日まで、月・火曜日は休館。観覧料は常設展含め、一般400円、大学生300円。京都府下の大学の学生、高校生以下は無料。4月26日には京都市文化市民局の福持昌之氏、粟田剣鉾奉賛会の内田好昭氏による講演が行われる。(晴)