〈展示評〉生活通じて伝える「闘い」の軌跡 京都・水俣展

2025.01.16

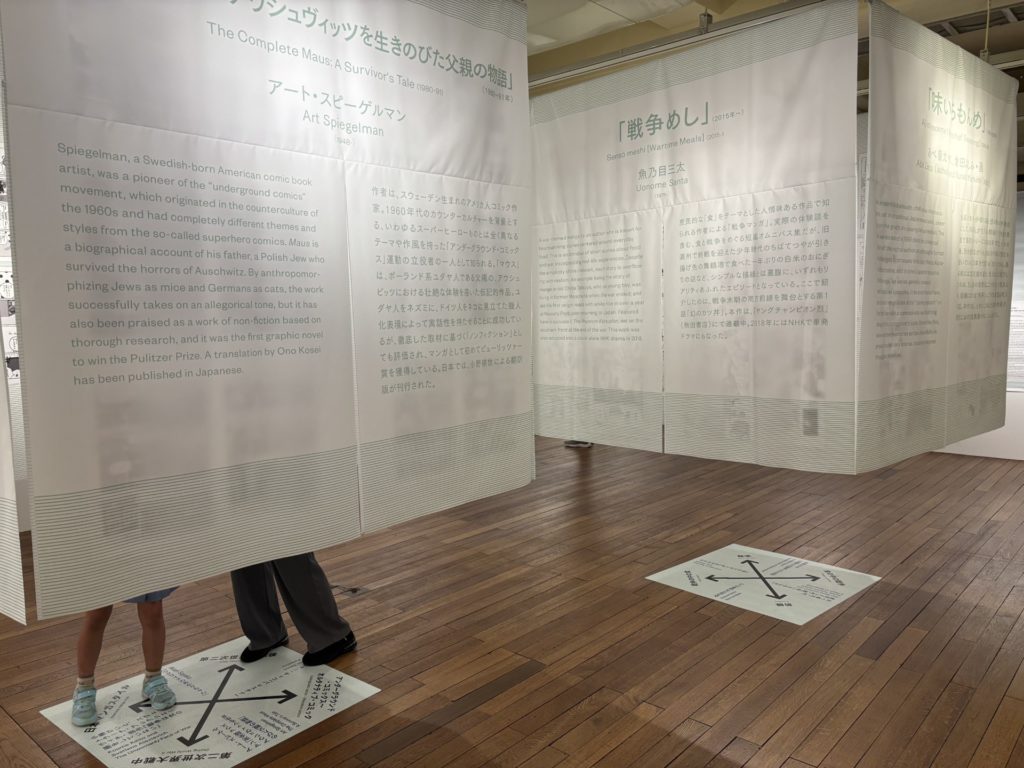

パネルと塩田武史氏による写真

本展は、戦後日本の公害病の代表例として知られる水俣病の被害の実態を、パネル・写真・絵画などを通じて紹介する。会場全体に並ぶパネルは、被害が発生する以前の豊かな漁村だった集落の様子から、水俣病が発生した経緯、その後の闘争の歴史までを、時代を追って伝える。批判は鋭く、発展する都市とその犠牲となった地方の対比だけではなく、集落内部に生じた漁民に対する差別意識にまで言及する。

パネルに集中していると、水俣病への見識が深まる一方で、それがどこか教科書的な、歴史の中の話であるかのように感じてしまいがちだ。しかし、視線を落とすとそこには、患者が実際に使った薬袋や被害を引き起こした水銀ヘドロ、抗議対策としてチッソが本社入口に設けた鉄格子の一部の実物がある。そして、並んで展示されている芥川仁氏や塩田武史氏らによる写真は、家族での食事や庭先で行う野球など徹底して人々の生活を映している。塩田氏の言葉を借りれば、毎日のおむつのとりかえ、食事の世話といった日常のすべてが水俣の人々にとっての「闘い」なのだという。こうした展示が、水俣病を過去の出来事にとどめず、彼らの「闘い」としてリアルに感じさせる。

印象に残るのは、展示の最後に並ぶ犠牲者500人の遺影だ。全ての遺影には名前が付され、釣りの腕前や近所の人から親しまれた愛称などが紹介されている。「500人」という数字ではなく、あくまで一人一人に自分と同じように生活があり、それを破壊された現実があったということを実感させられる。

本展は、公害・環境問題という抽象的なテーマだけではなく、個人の具体的な生活にも光を当てる。それこそが、訪れた人たちに水俣病の被害をより強く印象付けるのだろう。京都展は終了してしまったが、今後の開催に出会う機会があれば、ぜひ足を運んでみてほしい。(省)