〈展示評〉絵画で拡がる俳句の世界 『HAIKUとHAIGA ―芭蕉と蕪村、2人のカリスマ―』展

2024.12.01

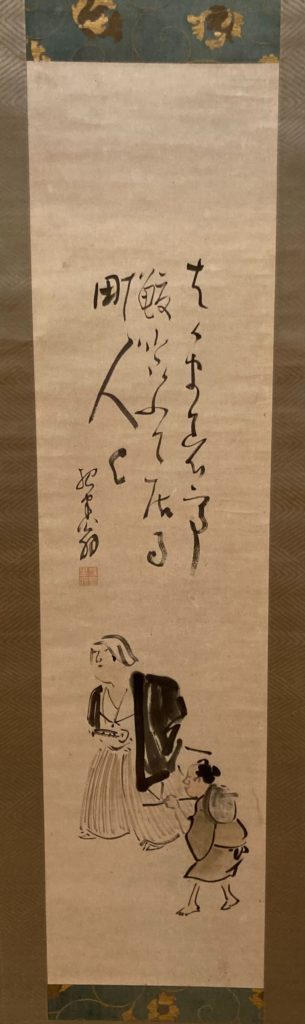

松尾芭蕉《野ざらし紀行図巻》、東大寺二月堂の修二会の場面。:句の右に「二月堂に籠りて」という前書が付いている

会場に入ると、芭蕉みずから俳句を書きつけた短冊や、芭蕉の俳句に後世の人が絵を添えた俳画が目に入る。なかでも目を引くのは、芭蕉による初めての紀行文『野ざらし紀行』に絵をつけた《野ざらし紀行図巻》だ。江戸を出発し故郷の伊賀や名古屋などを巡る旅の記録が、芭蕉の俳句と絵によって情緒豊かに表現される。本業の絵師に比べると芭蕉の絵は決して上手とはいえないが、その飾らなさがかえって俳句のもつ風情や哀愁と響き合い、味わい深い世界を作り出している。たとえば、奈良・東大寺二月堂の修二会(井戸から本尊に供える水を汲む儀式)を拝観した芭蕉が「水とりや氷の僧の沓の音」と詠む場面。句と絵の周りに広がる大胆な余白によって、余寒の厳しい初春の空気が見事に描かれている。寒々しい夜のしじまに僧の沓の音がいっそう鋭く聞こえてくるようだ。

2階にある120畳の大広間ギャラリーには、蕪村と弟子による俳画が展示されている。俳人として有名な蕪村だが、実は絵描きを生業としていた。文人画家としての彼の才能は俳画においても遺憾なく発揮され、たとえば《「はかま着て」自画賛》にそれを見ることができる。「はかま着て鰒喰ふて居る町人よ」。葬式に参列した直後にもかかわらず、毒にあたって死ぬ危険を冒してまでふぐを食べに行くことのおかしさを詠んだ句だ。添えられた絵は、実際にふぐを食べている場面ではなく、一刻も早くふぐにありつくために少し前傾して早歩き気味になっている場面を切り取っている。蕪村の絵は単なる俳句の視覚化にとどまらず、むしろ私たちの想像力を喚起し、いちだんと深い鑑賞体験へいざなう。

大広間の片隅には、現代の俳画的実践として、大正から昭和にかけて活躍した画家・池田遙邨が種田山頭火の句をもとに描いた絵画群《山頭火シリーズ》が展示されている。《すすきのひかりさえぎるものなし》は、群生する芒のやわらかな穂が太陽に照らされながら風に揺れる光景を幻想的に描き出す。ひょっこりと顔を出した狐が、なにか物語の始まりを予感させる。

なお、1階の常設展では、小倉百人一首の誕生から現代の競技かるたに至るまでの歴史をひもとく展示が行われている。とくに100人の歌人のフィギュアがずらりと並んだディスプレイは壮観だ。企画展を目当てに来た人にもぜひ観てほしい。

会期は25年1月19日までの10時~17時(16時半受付終了)。12月3日、31日、1月1日休館。入場料は一般・大学生1000円、高校生600円、小中学生400円、幼児無料。12月7日の13時半~14時半には、百人一首研究の第一人者である同志社女子大学名誉教授・吉海直人氏による講演「和歌から枝分かれした俳句」が行われる(予約不要、入場料のみで聴講可能)。