【特集】大学生と月経 教育現場での取り扱いを追う

2024.11.16

筆者は二次試験の日に、突然月経が始まった経験がある。大学に入ると、生理用品を忘れた時や予期せず月経が始まった時に「ちょっと貸して」と言える人が周囲にいなくなった。わざわざ店に足を運び、再びトイレに行く度に時間と金銭を使う。服や椅子を汚していないか、周囲に月経だと悟られないかと不安に思う気持ちも強い。

近年、全国的に大学が生理用品を無料設置する動きが拡大している。大学が生理用品を設置する意義はどこにあるのか。研究者と大学への取材で取り組みの意図や内容に迫る。(史)

「揺らぎ」認める社会に 研究チームの院生に訊く

京大 必要性理解も設置できず 「予算面が主な課題」

文科省 入試要項に「月経随伴症状」明記 在籍校での欠席扱い 配慮求める

企業 1年分の生理用品を無償で配布 入手が難しい学生を支援

大阪大では、全学的に生理用品の無料設置を行っている。設置のきっかけは、杉田教授からの提案。杉田教授がリーダーを務める研究チームは、2021年9月に人間科学研究科で実証実験として設置を始め、22年3月には全学に拡大した。全学的な設置に至る経緯や研究チームが取り組む活動について訊いた。(杉田教授の研究室=大阪府吹田市にて)

―大学に設置しようと思った経緯は。

私の専門は文化人類学で、当初、アフリカのウガンダにおける水とトイレの利用方法について研究していました。その中で、思春期の女子生徒が学校に通えない理由として月経があると知り、2012年からウガンダで月経の調査を始めました。他国でも同様の問題があると感じ、他の研究者と共同で月経の伝統的な捉え方や現在の対処方法について様々な国で比較研究を行いました。

17年に国際NGO「プラン・インターナショナル」が行った調査で、イギリスで約10%の女性が経済的理由から生理用品を購入できない状況が明らかになりました。さらに「#みんなの生理」という団体が、21年に日本の学生の5人に1人が経済的な理由で生理用品を購入するのに苦労しているとの調査結果を発表したことを受け、21年3月に生理用品を設置する仕組みを作り始めました。

―研究プロジェクトについて。

教員や学生からなる「MeWプロジェクト」の研究リーダーを務めています。チームは、生理用品の無償提供用のディスペンサーの開発・設置の実証実験を通じて、日本における月経の諸課題を研究しています。

一般的に生理用品の配布の活動は、「生理の貧困」の状況にある人にパッケージごと配布するものと、急に月経が始まった時に誰でも使用できるようにトイレの中に衛生品として設置するものがあります。学校においては、トイレへの設置で「生理の貧困」をカバーすることが可能なので、スティグマを避けるためにも、MeWプロジェクトでは対象を絞らずにトイレに設置する方向を目指しました。

急に月経が始まった場合に、特に入手手段や時間の制約があるため、避難所と教育機関は設置の意義が高いと考えます。

―生理用品設置のためにディスペンサーを開発した。

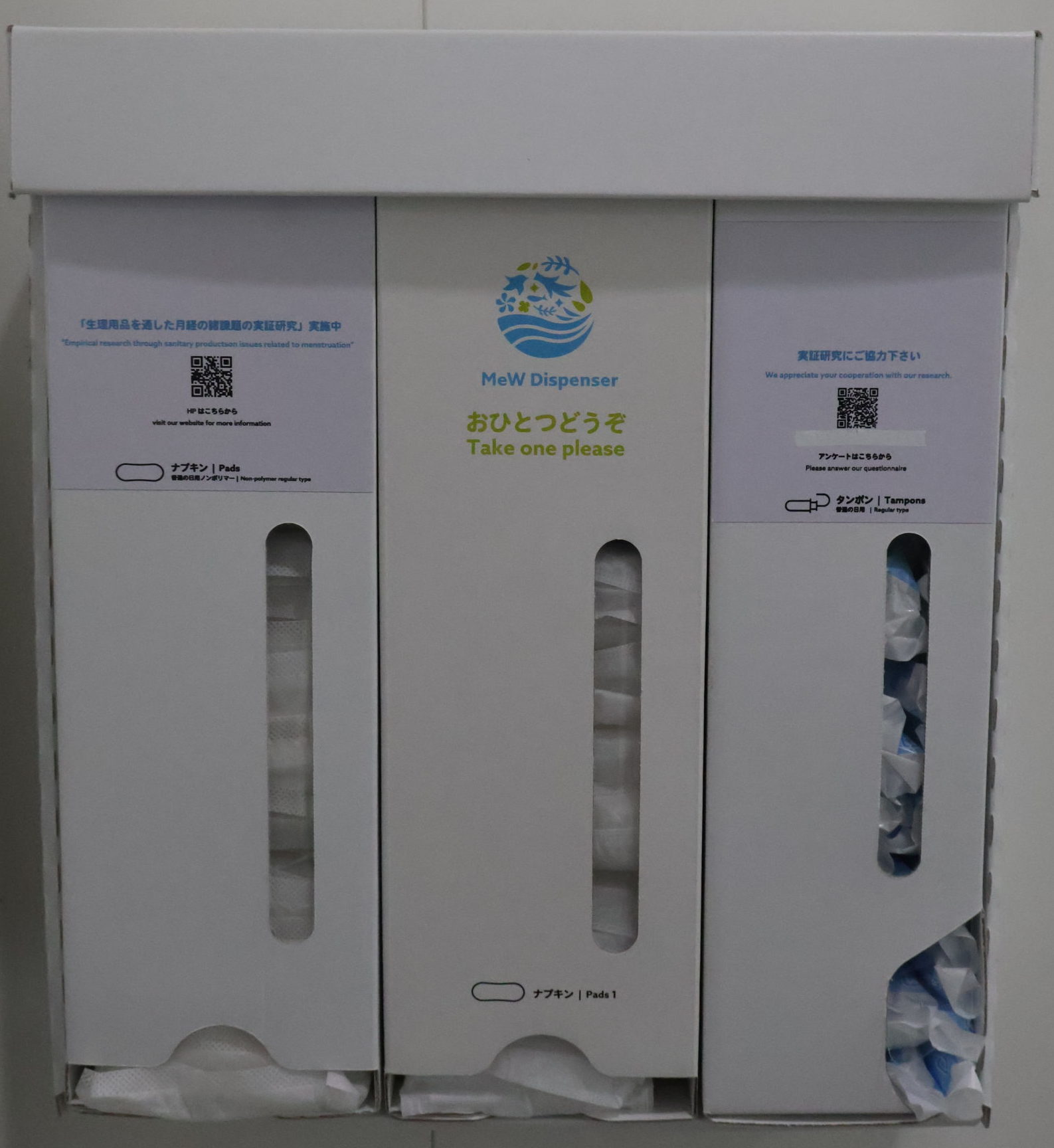

21年の5月から8月にかけて、段ボール会社と共同でディスペンサーを開発しました。ディスペンサーは、3つの小さな箱から構成されます。生理用品を清潔に保つために、1枚ずつ取り出せる構造にしました。災害時を想定し電気を使わず、資源ごみとして容易に廃棄できるように設計しました。

大阪大では、普通の日用のナプキンとノンポリマータイプのナプキン、ソフトタンポンの3種類を設置しています。複数の選択肢を示すことにこだわりました。

通常のナプキンには、経血を吸収するポリマーが含まれています。プラスチックの一種である高吸水性ポリマーを含まない、ノンポリマーナプキンを取り入れることで、利用者が生理用品の廃棄問題やプラスチック問題を身近なものとして捉える機会を提供したいという意図があります。

また、日本ではナプキンが一般的ですが、タンポン利用者が多い国もあるので準備しています。

多様な生理用品から自分にあうものを見つける中で、自分の体と向き合うことができます。ディスペンサーを通して、月経に対処する方法を見直すきっかけを提供したいです。

加えて、補充時に月経について対話するきっかけを持つことができます。人間科学部では、学生がボランティアで補充を行っています。受益者でもある学生が当事者として関わることの意義はとても大きいです。

―今は全学で設置している。拡大の経緯は。

21年の9月から、人間科学部のトイレの共用部と個室に1つずつ設置して実証実験を行いました。22年の3月からは、当時の人間科学部の研究科長と会計係長の理解を得て、全個室に設置することになりました。最初の半年は自分の研究費で生理用品を購入していましたが、その後、トイレットペーパーの購入などで使用する学部の経常経費に組み込んでもらえました。

学部での実証実験で使用枚数を集計し、全学の女子学生の数をもとに全学で設置するのに必要な予算を割り出して大学に提案しました。同時期に大阪府が防災備蓄品を放出し、生理用品の寄付があったことも後押しして、22年3月、ダイバーシティ&インクルージョンセンターの予算を使用して全学での設置が始まりました。

―全国的に設置の動きがあるが、京大は予算面で問題があるとして、大学として設置していない。

予算が確保できないという問題は、他の自治体や教育機関からよく聞く理由です。ただ、実証実験から割り出した数字を加味すると、そこまで大きな金額にはなりません。最終的には優先順位の問題になります。月経をめぐる問題に本気で取り組もうとすれば、十分対応できる金額だと考えます。

―教育機関も生理休暇を認めるように求める声がある。また、文科省は、25年度入試要項に本人に帰責されない健康上の理由として「月経随伴症状」を初めて記載した。大学入学共通テストでは、診断書があれば月経随伴症状による体調不良で追試の申請ができる。

学校でも公欠扱いの「生理休暇」の制度を導入して、月経痛であまりにも体調が優れないのであれば、学校を休めるようにしていいと思います。

ただ、受験時の月経に関する処遇については必要性を理解できる一方、本来の目的とは違う社会的影響があることも容易に想像できるので、考えが揺らいでいます。

月経に関する対応をめぐり、韓国の大学で大問題になった事例があります。韓国では、中間考査や期末考査で決まる大学の成績が就職に大きく影響します。韓国の多くの大学では、月1回生理公欠をすることができるので、例えば期末考査を受けられなかったら、中間考査の点数だけで成績が決まります。女子学生が好成績を取るためにこの制度を利用しているのではないかと批判を受けました。

そういった例をふまえると複雑ですが、日本で最も受験者が多い一般入試は、試験中のパフォーマンスだけで結果が決まるという点で、体調の変化を予測していないシステムだと言えます。ただ、追試などで対応すると、大学は予備問題の作成や本試験の受験者との点数の調整を検討する必要が生まれるのが難しいところです。

―取り組みを通した手ごたえは。

大学院の試験中に突然月経が始まったという学生から感謝されたことがあります。試験中は生理用品を携帯できないので、トイレットペーパーで応急的に処置しようと思っていたら、無料設置されていて助かったと。

研究チームが主催するイベントや勉強会で、月経について初めてオープンに話せたという人も多いです。他の人の体験を聞くことで、自分の体調を相対化することができます。

―今後の展望は。

生理用品の無償提供のある環境を小中高大の教育機関と避難所に広げることが最優先です。より広範囲な意味では、ライフコース全体を踏まえた月経教育を行って、月経を巡るウェルビーイングに対する社会の意識を変えたいと思います。

「MeWプロジェクト」の一員で、日本国内やジンバブエの月経対処についての研究に取り組む小塩若菜さん(大阪大・人間科学研博士2回)にもお話を伺った。

―大学院で月経に関する研究を行い、実際の普及活動にも取り組む。

研究を通して、月経に対する世界各国の捉え方を歴史的に見ることができます。色々な社会の歴史を踏まえた上でより当事者に寄り添った対応策を提案できることが、アカデミアにいる強みだと思います。

プロジェクトでは、コロナや性教育、他の研究分野との繋がりを通して、月経について話す勉強会を開催しています。参加者が、生理用品の選択肢を知って不調を和らげるきっかけを作ったり、自分の悩みを話しやすい雰囲気が生まれたりして、月経を取り巻く環境が変わっていると思います。

―今後の目標は。

調査を行うと「月経がめんどくさい」という意見が多く、月経を否定的に捉えていることがわかります。ただ、女性ホルモンの働きで骨粗しょう症を予防する効果があるなど月経を含めたサイクルの恩恵もあります。月経の色々な役割を知って、ポジティブに向き合ってほしいです。将来的には、月経は邪魔なものではなく、女性の体の揺らぎがあることが、自然なものだと許容できる社会を作りたいです。(聞き手=史)

京大は、現時点で大学として生理用品を配布していない。1月、京大が設置する学生意見箱に、大学構内の全トイレへの生理用品の設置を求める声が投稿された。投稿者は、月経が本人の意思で制御できない生理現象であり、経血の量や出血のタイミングをコントロールすることがほぼ不可能であるため、意図せず教育・研究活動を中断、妨害せざるを得ない状況がることを指摘する。これに対し京大は、2月26日付けで「生理用品設置の必要性を理解して、既にいくつかの対応策を検討しているが、解決すべき課題が多く実現できていない」と回答した。現在の京大の検討状況を探るべく、京大に取材を行った。

京大は、10月29日付けで本紙の取材に対応した。京大は検討している対応策として「すでにある広告付き無料配布サービスや生理用品の寄付」をあげた。広告付き無料配布サービスとは、企業の開発したアプリを使って個室に掲示してあるQRコードを読み取ると、ディスペンサーから1枚取れる仕組み。ディスペンサーの液晶に表示される広告収入が、生理用品の購入にあてられる。現在、株式会社OiTrや株式会社ネクイノがサービスを提供している。

ただ、広告付きの配布サービスでは、電源や無線LANの設置工事が必要になることや、生理用品の補充のための委託費増加など「予算面が主な課題」だと説明した。学生からの意見に回答した2月26日以降の進捗について「大学の予算は厳しさを増しており、残念ながら進捗はありません」と述べた。

なお、京大は22年に京都市からの要請に応じて、大学で生理用品の無料配布を行っていた。配布形式については、「必要な人が周囲の目を気にせず取りに来ることができるよう」に男女共同参画センターでパッケージごと配布をしたと説明する。

21年には学生意見箱に「生理を持つ人が授業を受ける際の配慮」を求める投稿があった。投稿者は、月経困難症と診断されるほど症状が重く、ピルで症状を抑えている。しかし、腹痛や倦怠感で動けなくなってしまい、寝込んで1日を過ごしてしまうことがあるという。月経前や月経期間中に登校するも、教室の温度が低く体調が悪化し早退してしまうことが何度もあった。対応策として京大に、教室や図書館など、大学構内の施設で気温の調査を実施すること、ブランケットなど暖を取る用品を貸し出すこと、講義をオンラインで視聴できる制度を作ることを求めた。京大は回答で、すぐに対応をすることは難しいとして、身体症状で授業受講に支障がある場合は、保健診療所や学生総合支援センターに相談するように促した。

月経に関する体調不良を感じた学生への対応を尋ねたところ、京大は10月29日、急に体調が悪化した場合に健康管理室で応急措置や健康相談を行っているほか、部局によっては休憩室を設けているところもあると説明した。

文科省が24年6月に大学等に通知した25年度入試の実施要項で、調査書における欠席状況の取り扱いについての留意事項が初めて明記された。そこでは、欠席がやむを得ないと判断される「身体・健康上の理由」の一例として「月経随伴症状等による体調不良」が挙げられた。

本紙の取材に対し、文科省は追記の背景を、病気や事故など、本人に責任のない身体・健康上の理由による欠席のために、大学入学者選抜で不利になるという懸念があったと明かし、「受験生が不利益を被ることのないよう」留意事項として新たに記載したと説明した。

なお文科省によると、大学入学共通テストでは、月経随伴症状を含む疾病・負傷により本試験を受験できない場合に、診断書を提出すれば追試験に申請ができるという。

また23年、文科省は公立高校に対する通知でも、月経随伴症状を含む身体・健康上の理由による試験日の欠席への配慮に言及している。本人に責任のない理由で受検できない生徒が、追検査や調査書等の書類のみによる選考を受けられるように求めた。

文科省は各大学の個別試験の追試験については、公立高校と同様の措置を求めていないとしたうえで、「一般的に大学入学者選抜は複数の日程が設けられていることが多く、受験機会の確保については別日程を活用するなど、各大学の判断において実施していただいております」と本紙に対して回答した。

生理用品を販売する企業が、学生を支援する取り組みもある。大王製紙の生理用品ブランド・エリスは、2022年から生理用品の入手に困っている学生に「奨学ナプキン」を無料送付するプロジェクトを行っている。対象は生理のある小学生、中学生、高校生および専門学校生・大学生で、これまで累計4千人を支援してきた。事業を開始した経緯や選考について、エリスの担当者に取材を行った。

開始の経緯について、担当者は「これからの未来を支える若い世代である学生を支援したい」との思いがあったと説明する。応募者が購入に苦労した経験やその時の対処法について記載したアンケートをもとに審査を行い、奨学生を決定しているという。

応募者には、生理用品の購入に苦労した経験の有無やその理由、対応方法など計8つの事項を尋ねる。奨学生は、1年間に昼用ナプキン12パックと夜用ナプキン3パックを受け取る。

奨学生からは「気軽に交換できるので部活や勉強に集中できた」「夜安心して眠れるようになり睡眠不足が減った」との声が寄せられている。エリスは「学生生活の質の向上にも前向きな変化が見られた」と分析している。

エリスは、10月25日に「奨学ナプキン2024」の中間アンケートの結果を公開した。「生理用品の入手にほぼ毎日苦労している」と回答した人は49%にのぼった。「母子家庭で妹もおり、3人分の生理用品代がかかる」「実習がメインの大学でバイトの時間が取れず、生活に必要なものを切り詰めなければならない」という声があり、奨学生が生理用品の購入に苦労している様子が伺える。

近年、全国的に大学が生理用品を無料設置する動きが拡大している。大学が生理用品を設置する意義はどこにあるのか。研究者と大学への取材で取り組みの意図や内容に迫る。(史)

編集部注:月経がある人が全て女性とは限らず、女性でも月経のない人もいる。近年、月経研究では「menstruator」(月経のある人)という呼称を用いる。ただし、本稿では月経のある人を便宜上「女子」「女性」と呼ぶ。

目次

生理用品の無料設置 社会的な浸透目指す 杉田映理 教授(大阪大・人間科学研)「揺らぎ」認める社会に 研究チームの院生に訊く

京大 必要性理解も設置できず 「予算面が主な課題」

文科省 入試要項に「月経随伴症状」明記 在籍校での欠席扱い 配慮求める

企業 1年分の生理用品を無償で配布 入手が難しい学生を支援

生理用品の無料設置 社会的な浸透目指す 杉田映理 教授(大阪大・人間科学研)

大阪大では、全学的に生理用品の無料設置を行っている。設置のきっかけは、杉田教授からの提案。杉田教授がリーダーを務める研究チームは、2021年9月に人間科学研究科で実証実験として設置を始め、22年3月には全学に拡大した。全学的な設置に至る経緯や研究チームが取り組む活動について訊いた。(杉田教授の研究室=大阪府吹田市にて)

自分の体と向き合う契機に

―大学に設置しようと思った経緯は。

私の専門は文化人類学で、当初、アフリカのウガンダにおける水とトイレの利用方法について研究していました。その中で、思春期の女子生徒が学校に通えない理由として月経があると知り、2012年からウガンダで月経の調査を始めました。他国でも同様の問題があると感じ、他の研究者と共同で月経の伝統的な捉え方や現在の対処方法について様々な国で比較研究を行いました。

17年に国際NGO「プラン・インターナショナル」が行った調査で、イギリスで約10%の女性が経済的理由から生理用品を購入できない状況が明らかになりました。さらに「#みんなの生理」という団体が、21年に日本の学生の5人に1人が経済的な理由で生理用品を購入するのに苦労しているとの調査結果を発表したことを受け、21年3月に生理用品を設置する仕組みを作り始めました。

―研究プロジェクトについて。

教員や学生からなる「MeWプロジェクト」の研究リーダーを務めています。チームは、生理用品の無償提供用のディスペンサーの開発・設置の実証実験を通じて、日本における月経の諸課題を研究しています。

一般的に生理用品の配布の活動は、「生理の貧困」の状況にある人にパッケージごと配布するものと、急に月経が始まった時に誰でも使用できるようにトイレの中に衛生品として設置するものがあります。学校においては、トイレへの設置で「生理の貧困」をカバーすることが可能なので、スティグマを避けるためにも、MeWプロジェクトでは対象を絞らずにトイレに設置する方向を目指しました。

急に月経が始まった場合に、特に入手手段や時間の制約があるため、避難所と教育機関は設置の意義が高いと考えます。

―生理用品設置のためにディスペンサーを開発した。

21年の5月から8月にかけて、段ボール会社と共同でディスペンサーを開発しました。ディスペンサーは、3つの小さな箱から構成されます。生理用品を清潔に保つために、1枚ずつ取り出せる構造にしました。災害時を想定し電気を使わず、資源ごみとして容易に廃棄できるように設計しました。

大阪大では、普通の日用のナプキンとノンポリマータイプのナプキン、ソフトタンポンの3種類を設置しています。複数の選択肢を示すことにこだわりました。

通常のナプキンには、経血を吸収するポリマーが含まれています。プラスチックの一種である高吸水性ポリマーを含まない、ノンポリマーナプキンを取り入れることで、利用者が生理用品の廃棄問題やプラスチック問題を身近なものとして捉える機会を提供したいという意図があります。

また、日本ではナプキンが一般的ですが、タンポン利用者が多い国もあるので準備しています。

多様な生理用品から自分にあうものを見つける中で、自分の体と向き合うことができます。ディスペンサーを通して、月経に対処する方法を見直すきっかけを提供したいです。

加えて、補充時に月経について対話するきっかけを持つことができます。人間科学部では、学生がボランティアで補充を行っています。受益者でもある学生が当事者として関わることの意義はとても大きいです。

研究科長・寄付の後押しで実現

―今は全学で設置している。拡大の経緯は。

21年の9月から、人間科学部のトイレの共用部と個室に1つずつ設置して実証実験を行いました。22年の3月からは、当時の人間科学部の研究科長と会計係長の理解を得て、全個室に設置することになりました。最初の半年は自分の研究費で生理用品を購入していましたが、その後、トイレットペーパーの購入などで使用する学部の経常経費に組み込んでもらえました。

学部での実証実験で使用枚数を集計し、全学の女子学生の数をもとに全学で設置するのに必要な予算を割り出して大学に提案しました。同時期に大阪府が防災備蓄品を放出し、生理用品の寄付があったことも後押しして、22年3月、ダイバーシティ&インクルージョンセンターの予算を使用して全学での設置が始まりました。

―全国的に設置の動きがあるが、京大は予算面で問題があるとして、大学として設置していない。

予算が確保できないという問題は、他の自治体や教育機関からよく聞く理由です。ただ、実証実験から割り出した数字を加味すると、そこまで大きな金額にはなりません。最終的には優先順位の問題になります。月経をめぐる問題に本気で取り組もうとすれば、十分対応できる金額だと考えます。

―教育機関も生理休暇を認めるように求める声がある。また、文科省は、25年度入試要項に本人に帰責されない健康上の理由として「月経随伴症状」を初めて記載した。大学入学共通テストでは、診断書があれば月経随伴症状による体調不良で追試の申請ができる。

学校でも公欠扱いの「生理休暇」の制度を導入して、月経痛であまりにも体調が優れないのであれば、学校を休めるようにしていいと思います。

ただ、受験時の月経に関する処遇については必要性を理解できる一方、本来の目的とは違う社会的影響があることも容易に想像できるので、考えが揺らいでいます。

月経に関する対応をめぐり、韓国の大学で大問題になった事例があります。韓国では、中間考査や期末考査で決まる大学の成績が就職に大きく影響します。韓国の多くの大学では、月1回生理公欠をすることができるので、例えば期末考査を受けられなかったら、中間考査の点数だけで成績が決まります。女子学生が好成績を取るためにこの制度を利用しているのではないかと批判を受けました。

そういった例をふまえると複雑ですが、日本で最も受験者が多い一般入試は、試験中のパフォーマンスだけで結果が決まるという点で、体調の変化を予測していないシステムだと言えます。ただ、追試などで対応すると、大学は予備問題の作成や本試験の受験者との点数の調整を検討する必要が生まれるのが難しいところです。

利用者から感謝の声

―取り組みを通した手ごたえは。

大学院の試験中に突然月経が始まったという学生から感謝されたことがあります。試験中は生理用品を携帯できないので、トイレットペーパーで応急的に処置しようと思っていたら、無料設置されていて助かったと。

研究チームが主催するイベントや勉強会で、月経について初めてオープンに話せたという人も多いです。他の人の体験を聞くことで、自分の体調を相対化することができます。

―今後の展望は。

生理用品の無償提供のある環境を小中高大の教育機関と避難所に広げることが最優先です。より広範囲な意味では、ライフコース全体を踏まえた月経教育を行って、月経を巡るウェルビーイングに対する社会の意識を変えたいと思います。

目次へ戻る

「揺らぎ」認める社会に 研究チームの院生に訊く

「MeWプロジェクト」の一員で、日本国内やジンバブエの月経対処についての研究に取り組む小塩若菜さん(大阪大・人間科学研博士2回)にもお話を伺った。

―大学院で月経に関する研究を行い、実際の普及活動にも取り組む。

研究を通して、月経に対する世界各国の捉え方を歴史的に見ることができます。色々な社会の歴史を踏まえた上でより当事者に寄り添った対応策を提案できることが、アカデミアにいる強みだと思います。

プロジェクトでは、コロナや性教育、他の研究分野との繋がりを通して、月経について話す勉強会を開催しています。参加者が、生理用品の選択肢を知って不調を和らげるきっかけを作ったり、自分の悩みを話しやすい雰囲気が生まれたりして、月経を取り巻く環境が変わっていると思います。

―今後の目標は。

調査を行うと「月経がめんどくさい」という意見が多く、月経を否定的に捉えていることがわかります。ただ、女性ホルモンの働きで骨粗しょう症を予防する効果があるなど月経を含めたサイクルの恩恵もあります。月経の色々な役割を知って、ポジティブに向き合ってほしいです。将来的には、月経は邪魔なものではなく、女性の体の揺らぎがあることが、自然なものだと許容できる社会を作りたいです。(聞き手=史)

目次へ戻る

京大 必要性理解も設置できず 「予算面が主な課題」

京大は、現時点で大学として生理用品を配布していない。1月、京大が設置する学生意見箱に、大学構内の全トイレへの生理用品の設置を求める声が投稿された。投稿者は、月経が本人の意思で制御できない生理現象であり、経血の量や出血のタイミングをコントロールすることがほぼ不可能であるため、意図せず教育・研究活動を中断、妨害せざるを得ない状況がることを指摘する。これに対し京大は、2月26日付けで「生理用品設置の必要性を理解して、既にいくつかの対応策を検討しているが、解決すべき課題が多く実現できていない」と回答した。現在の京大の検討状況を探るべく、京大に取材を行った。

京大は、10月29日付けで本紙の取材に対応した。京大は検討している対応策として「すでにある広告付き無料配布サービスや生理用品の寄付」をあげた。広告付き無料配布サービスとは、企業の開発したアプリを使って個室に掲示してあるQRコードを読み取ると、ディスペンサーから1枚取れる仕組み。ディスペンサーの液晶に表示される広告収入が、生理用品の購入にあてられる。現在、株式会社OiTrや株式会社ネクイノがサービスを提供している。

ただ、広告付きの配布サービスでは、電源や無線LANの設置工事が必要になることや、生理用品の補充のための委託費増加など「予算面が主な課題」だと説明した。学生からの意見に回答した2月26日以降の進捗について「大学の予算は厳しさを増しており、残念ながら進捗はありません」と述べた。

なお、京大は22年に京都市からの要請に応じて、大学で生理用品の無料配布を行っていた。配布形式については、「必要な人が周囲の目を気にせず取りに来ることができるよう」に男女共同参画センターでパッケージごと配布をしたと説明する。

重い月経症状への配慮求める声も

21年には学生意見箱に「生理を持つ人が授業を受ける際の配慮」を求める投稿があった。投稿者は、月経困難症と診断されるほど症状が重く、ピルで症状を抑えている。しかし、腹痛や倦怠感で動けなくなってしまい、寝込んで1日を過ごしてしまうことがあるという。月経前や月経期間中に登校するも、教室の温度が低く体調が悪化し早退してしまうことが何度もあった。対応策として京大に、教室や図書館など、大学構内の施設で気温の調査を実施すること、ブランケットなど暖を取る用品を貸し出すこと、講義をオンラインで視聴できる制度を作ることを求めた。京大は回答で、すぐに対応をすることは難しいとして、身体症状で授業受講に支障がある場合は、保健診療所や学生総合支援センターに相談するように促した。

月経に関する体調不良を感じた学生への対応を尋ねたところ、京大は10月29日、急に体調が悪化した場合に健康管理室で応急措置や健康相談を行っているほか、部局によっては休憩室を設けているところもあると説明した。

目次へ戻る

文科省 入試要項に「月経随伴症状」明記 在籍校での欠席扱い 配慮求める

文科省が24年6月に大学等に通知した25年度入試の実施要項で、調査書における欠席状況の取り扱いについての留意事項が初めて明記された。そこでは、欠席がやむを得ないと判断される「身体・健康上の理由」の一例として「月経随伴症状等による体調不良」が挙げられた。

本紙の取材に対し、文科省は追記の背景を、病気や事故など、本人に責任のない身体・健康上の理由による欠席のために、大学入学者選抜で不利になるという懸念があったと明かし、「受験生が不利益を被ることのないよう」留意事項として新たに記載したと説明した。

なお文科省によると、大学入学共通テストでは、月経随伴症状を含む疾病・負傷により本試験を受験できない場合に、診断書を提出すれば追試験に申請ができるという。

また23年、文科省は公立高校に対する通知でも、月経随伴症状を含む身体・健康上の理由による試験日の欠席への配慮に言及している。本人に責任のない理由で受検できない生徒が、追検査や調査書等の書類のみによる選考を受けられるように求めた。

文科省は各大学の個別試験の追試験については、公立高校と同様の措置を求めていないとしたうえで、「一般的に大学入学者選抜は複数の日程が設けられていることが多く、受験機会の確保については別日程を活用するなど、各大学の判断において実施していただいております」と本紙に対して回答した。

目次へ戻る

企業 1年分の生理用品を無償で配布 入手が難しい学生を支援

生理用品を販売する企業が、学生を支援する取り組みもある。大王製紙の生理用品ブランド・エリスは、2022年から生理用品の入手に困っている学生に「奨学ナプキン」を無料送付するプロジェクトを行っている。対象は生理のある小学生、中学生、高校生および専門学校生・大学生で、これまで累計4千人を支援してきた。事業を開始した経緯や選考について、エリスの担当者に取材を行った。

開始の経緯について、担当者は「これからの未来を支える若い世代である学生を支援したい」との思いがあったと説明する。応募者が購入に苦労した経験やその時の対処法について記載したアンケートをもとに審査を行い、奨学生を決定しているという。

応募者には、生理用品の購入に苦労した経験の有無やその理由、対応方法など計8つの事項を尋ねる。奨学生は、1年間に昼用ナプキン12パックと夜用ナプキン3パックを受け取る。

奨学生からは「気軽に交換できるので部活や勉強に集中できた」「夜安心して眠れるようになり睡眠不足が減った」との声が寄せられている。エリスは「学生生活の質の向上にも前向きな変化が見られた」と分析している。

エリスは、10月25日に「奨学ナプキン2024」の中間アンケートの結果を公開した。「生理用品の入手にほぼ毎日苦労している」と回答した人は49%にのぼった。「母子家庭で妹もおり、3人分の生理用品代がかかる」「実習がメインの大学でバイトの時間が取れず、生活に必要なものを切り詰めなければならない」という声があり、奨学生が生理用品の購入に苦労している様子が伺える。