研究の現在地 VOL.11 ギャンブル依存に医療で寄り添う 京都大学医学研究科 鶴身孝介 病院講師

2024.11.16

京都大学医学部附属病院には、そんなギャンブル依存症を専門に取り組む治療チームがある。「ギャンブル依存は、意志や性格の問題ではありません」と優しい眼差しで話すのは、チームの旗振り役を務める、医学研究科の鶴身孝介・病院講師。そんな鶴身先生に、ご研究の「現在地」を訊いた。(匡)

鶴身孝介(つるみ・こうすけ)先生

京都大学大学院医学研究科病院講師、兼京都大学医学部附属病院デイ・ケア診療部診療副部長。専門は依存症臨床全般、脳画像研究。京都大学博士(医学)。2015年京都大学大学院医学研究科修了後、同客員研究員。16年京都大学医学部附属病院デイ・ケア診療部助教。18年ケンブリッジ大学客員研究員(併任)。23年より京都大学医学部附属病院デイ・ケア診療部副部長、病院講師。

京都大学大学院医学研究科病院講師、兼京都大学医学部附属病院デイ・ケア診療部診療副部長。専門は依存症臨床全般、脳画像研究。京都大学博士(医学)。2015年京都大学大学院医学研究科修了後、同客員研究員。16年京都大学医学部附属病院デイ・ケア診療部助教。18年ケンブリッジ大学客員研究員(併任)。23年より京都大学医学部附属病院デイ・ケア診療部副部長、病院講師。

目次

依存症の「特効薬はない」他のことを「忘れられる」

「すぐに止められる」ものでない

数十年後に「花開く」ことも

「意志や性格の問題」でない

依存症の「特効薬はない」

――精神科に進んだ経緯は。

臨床実習でいろんな診療科を回った際、精神科が面白そうだなと感じたのが直接の理由です。また、父が外科医だったのですが、一通りの手技を覚えてからはその繰り返しになってしまったと話していたことが印象に残っていました。精神科を実習で回って先生と話した際に「精神科は統合失調症や認知症だけでなく、児童や依存症など、すごく幅広い患者さんが対象になるので、万が一飽きてしまっても別の分野に取り組める。仕事は一生やっていくものだし、そういう点はいいよ」と伺って、その通りだと考えて進もうと思いました。

――依存症治療のきっかけは。

大学の研修を終えた後、福井県の小浜病院で勤務していました。多くの若手医師は薬の使い方をある程度覚えた頃に、調子に乗ってしまうんです。僕もそうだったのですが、依存症の方の特効薬はないので、なかなか治療がうまくいかないなと悩んでいました。

その病院には院内に、アルコール依存の方の「自助グループ」がありました。自助グループというのは、患者さんが自分たちの体験を話し合うことでそれぞれの課題を解決しようというものです。興味を持って参加するようになり、それを通して依存症について勉強すると治療に自信が持てるようになって、上手に向き合えるようになっていきました。

そうすると少しずつ欲が出てきて、自分の病院で依存症を治療するプログラムを確立できたらいいなと思っていました。その勉強のためにいろいろな学会に参加する中で、京大病院の村井俊哉教授に「依存症のプロジェクトを始めるから、京大の大学院に帰っておいで」とお誘いいただきました。ギャンブル依存症に取り組むことだけが決まっていて、患者さんを自分で集めなければ研究を始められないという状況でしたが、ある治療施設から患者さんを紹介していただいて進み始めました。

目次へ戻る

他のことを「忘れられる」

――ギャンブル依存とは。

診断基準は「興奮を得たいがために、掛け金の額を増やし賭博をする」「賭博のために、重要な人間関係、仕事、教育、または職業上の機会を危険にさらし、または失ったことがある」など9個の診断項目のうち、4つ以上に当てはまることです。受診される方は、みなさん当てはまりますね。

臨床的な病態としては、ギャンブルを止めよう、減らそうと思ってもコントロールできないとか、あるいは仕事や家族など大事なことよりもギャンブルを優先してしまう状態、と言えると思います。

脳のメカニズムをざっくり説明すると、ギャンブル的なものには強く反応するけれども、そうでないものにはそれほど反応しなくなるというアンバランスが生じています。そのため「ギャンブルの他にも楽しいことがあります」と言われても全然楽しく思えません。そうして余計に抜け出せない悪循環になっていることも多いです。また脳の前頭前野という領域が「なにかをしよう」という衝動を抑えるのですが、その機能が低下しているとも言われています。それらが合わさって依存症の病態を作っているだろうという仮説があります。生物学的なメカニズムはある程度解明されてきていますが、人間では動物実験のように脳を解剖するようなアプローチは取れないこともあって断定できることはそれほど多くないです。

――のめり込みやすい人の特徴は。

自分の気持ちを表現するのが苦手な方が多いように感じます。そのような方に話を訊くと、幼少期の逆境体験など生きづらさを感じて来られたという方が多いですね。幼少期から身近にギャンブルがある方もいれば、最初は付き合いだったのが一人でやるようになってしまい、借りたお金を返せなくなって孤独に陥ってしまう方もおられます。元からのめり込みやすい性格の方もいる一方で、のめり込む中で性格が変わったように見える方もいらっしゃいます。

――ギャンブルの魅力は。

それぞれの方によって異なりますが、一番多いと感じるのは、ギャンブルをしている間は他のことを忘れられるということですね。仕事や家庭のストレスだけでなく、依存によって生じた借金などお金のこと、ギャンブルによって生じている様々なトラブルなどを忘れさせてくれるのがギャンブルだけになっていて、現実逃避を目的としてギャンブルをされている方が多いです。依存症の患者さんはいろんな葛藤を抱えておられますね。日本ではパチンコ・パチスロに依存される方が多いですが、コロナ禍以降はオンラインギャンブルが増えてきて、競馬や競艇などの公営ギャンブルでも、若い方がハマるというパターンが増えていますね。

目次へ戻る

「すぐに止められる」ものでない

――治療の方針は。

基本的にはギャンブルを止めていくことが目標にはなりますが、なかなかそれが難しい方は前より少しでも頻度や賭ける金額が減っていたら「効果があった」と言えると思います。

むしろとりあえずはちゃんと治療に「繋がり続けて」くれていたらいいなと考えています。一度途切れてしまうとまた誰にも相談できなくなって、もう一度来られた際には症状がさらにひどくなってしまっているという方もいらっしゃいます。なんとか病院に来ていただいたり、自助グループに参加を続けていただいたりなど、治療に繋がり続けていただき、しんどさを吐き出せる場所を確保し続けていただくことが大きな目標ですね。

――具体的なアプローチは。

外来での診察も行っていますが、集団精神療法プログラムでは複数の患者さんに集まっていただいて、ワークブックを読み合わせたりします。その中で、ご自分で「あなたにとってのギャンブルのメリット、デメリット」を書いていただくなどの課題だけでなく、ご自宅でも宿題に取り組んでいただくこともあります。そうしたお一人の活動だけでなく、それぞれが感じていることを話し合って多様な意見を聞いていただき、総じてギャンブルを止める助けになれれば、という治療をしています。

京大病院は2024年に京都府・京都市から依存症専門医療機関と認定されたため少しずつ知名度が上がっていて、参加者も少しずつ増えてきています。どのような依存症でも、周りの方に連れられてという方が一番多いです。ギャンブル依存治療のプログラムも、ご家族や恋人、ご友人など周囲の方からのお問い合わせが多いですね。

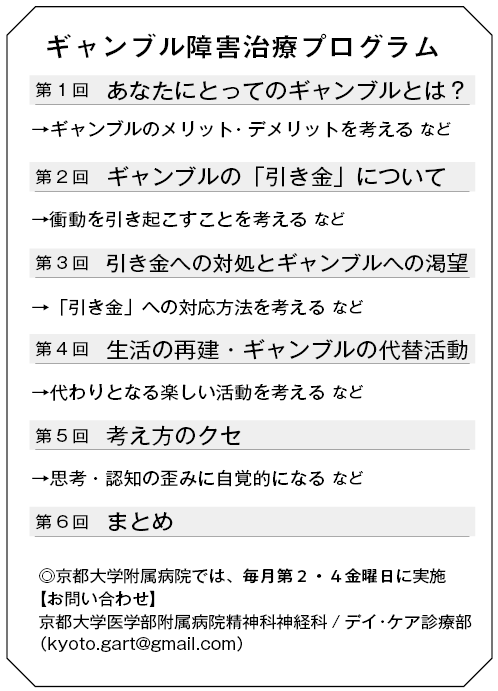

――集団精神療法プログラムの詳細を。

はじめにこれまでのギャンブルを振り返っていただき、現状を大まかに把握していただきます。次にギャンブルの引き金となっているものを考えていただきます。たとえばパチンコ屋のコマーシャルを見たとか、動画サイトでおすすめされたとか、お給料が入ったなどといった「引き金」を同定して、こういうときは危ないから次はどのような対処をするかということを話し合っていただきます。

そして他の楽しみを見つけましょうという話をするのですが、参加者同士で話し合うことで新しい発見をされるなど、盛り上がることが多いです。特に釣りに興味を示される方が多いですね。お話を聞いていると、日によって釣れる魚の種類も量も異なって、確率によって成果が変動することがギャンブルに似ている部分もあるのかなと感じます。最低限の装備だとそれほどお金がかかる趣味ではないので、始められる方もいらっしゃいますね。

――釣りには忍耐強さが必要に感じるが。

このように依存症の方は意志が弱いとか、性格がだらしないとか思われがちですが、実際はそのような問題ではなく、それよりもギャンブルそれ自体が人間のいろんな錯覚をうまく利用して脳をだましたり、確率の認知を歪めたりするものなのです。例えば、赤か黒が出るルーレットで黒が3度連続出た後には黒が出やすいように思えますが、完全に2分の1で等しい確率ですからね。

少し話が逸れましたが、プログラムでは、例えば最近ツイていてるから勝てるに違いないとか、今日は7のつく日だから絶対当たるんだとか、ギャンブルの確率を自分がある程度コントロールできるという思い込みや考え方の癖に気づいていただくセッションもあります。

――6回のプログラムですぐに効果が出る?

ギャンブルはプログラムに一通り参加されるだけですぐに止められるものではないので、何クールか繰り返して参加されることをおすすめしています。何度か参加していただくと、以前と比べて引き金だと感じる対象が変化したり、ギャンブルの他に楽しめることが少しずつ増えていたりと、ご自身の変化を感じていただけています。

また、ギャンブルを止められて長い方の話の方が、我々医療従事者が一方的に申し上げる話よりも説得力があり、もう少し頑張ってみようかな、と思っていただける傾向にありますし、「先輩」にあたる方々も初心を忘れずにギャンブルを再開しにくくなるというような効果も期待して、集団でのプログラムを運営しています。元々はGA(※)などの自助グループがこのような性質を持っています。患者さんが自身で運営していたものを、医療機関や行政機関などでその要素を取り入れながら治療を行っているという形になりますね。

※編集注:GA

ギャンブラーズ・アノニマス。依存症の自助グループの1つで、HPには「経験と力と希望を分かち合って共通の問題を解決し、ほかの人たちもギャンブルの問題から回復するように手助けしたいという共同体」と書かれている。

ギャンブラーズ・アノニマス。依存症の自助グループの1つで、HPには「経験と力と希望を分かち合って共通の問題を解決し、ほかの人たちもギャンブルの問題から回復するように手助けしたいという共同体」と書かれている。

――近年、患者の増減や傾向は。

近年、ギャンブル依存症という言葉が少しずつ認知されてきて、我々のような専門医療機関が少しずつ増えてきています。その中で治療に繋がることができる方は増えているので、我々から見える患者さんの数は増えています。ですが、治療に繋がっている方しか数えられないため、絶対数としての増減はなかなか分からないというのが正直なところです。顕著に若い方が増えたわけではないんですけれども、前よりは割合が増えているかもしれない実感がありますし、多くの患者さんを診ている先生の中には明確に「増えた」とおっしゃっている方もいらっしゃいます。

目次へ戻る

数十年後に「花開く」ことも

――達成感があったことは。

まだ始めて日が浅いですが、ギャンブルを止めてから長くなってきた方の言動が少しずつ変化してきたり、それに触発されて止めてくださる方もいたりなど、外来診療だけではなかなか抱えきれなかった部分を、このようなプログラムを併用することで相乗効果が出てきたと感じますね。プログラムでいろいろな人の意見を聞いて響く部分があったり、逆にプログラムでの出来事を外来でフィードバックして話が深まったりする時に、プログラムを始めてよかったなと思います。

――臨床研究の面白さは。

依存症の方の中には、周りを巻き込んで迷惑をかけて、隠すために嘘の上塗りをしてしまって大変なことになってしまう方もいらっしゃいます。ですが、治療にしっかり繋がっていただいて、真剣にプログラムをこなしていただいていると、達観したかのようにすごく穏やかになられる方もいらっしゃいます。これは自助グループの勉強をさせていただいていた時の話で、京大でのプログラムはまだ日が浅く、そこまで到達できてはいませんが、患者さんの大きな変化が見られるのは醍醐味かなと思いますね。

――研究の原動力は。

依存症という病気が「どうなっているんやろう」という好奇心や、メカニズムを知れるということに興味があります。深まった知識が治療のプログラムや診察に活きてくることもあります。現在取り組んでいる研究はプログラムに参加される方について、参加前に計測した脳の状態からの予後の予測や、あるいは参加し続けられた方の脳に現れる変化を見ています。

結果を知ることができたら面白いということもありますし、例えば治療による変化が明らかになれば、刺激するなどして操作する治療の標的を絞り込むことができます。今後出てくるであろう薬物療法などにも少しでも参考になれば、今後の治療がよりやりやすくなるかな、というのが原動力ですね。

また、アルコール依存の方で治療に真剣に取り組まれていた方が「20年前に(当時の)先生が言ってたことが最近ようやく分かってきました」と。今すぐに結果が出なくても、それが何十年後かに花開くこともあり得るんだなと感激しました。息の長い話ですが、辛抱強くやっていくと、患者さんだけでなく周りの方の人生も変えられるかなと考えています。

目次へ戻る

「意志や性格の問題」でない

――今後の展望、目標は。

まず依存症の研究に取り組む人、特に医師が日本ではすごく少ないので、若い人たちが研究できる場を作って、どんどん育ってほしいなと思います。そうして取り組む人が少しずつ増えていけば、依存症に対するいろんな偏見が減っていって、より治療がしやすくなると考えています。依存症の方は周りの人へ大きな影響を与えていることが多いので、我々の取り組みで少しでも症状を改善することで、社会が良くなることに役立てたらなと思っています。

――読者にメッセージを。

依存症は本人の意志や性格の問題だと捉えられがちですが、決してそうではありません。分かっているけれど止められないというジレンマで苦しんでおられます。一方で依存症は病気なので、ある程度医療で解決する方法はあります。非常に時間のかかる治療ではありますが、周りの方のサポートで治療ができる機関にできるだけ繋がってほしいなと思いますし、依存症の方の理解者が増えればと思います。

――ありがとうございました。