【連載第十七回③】京大新聞の百年 大学改革からTVアニメまで特集、紙面アーカイブ整備も

2024.11.01

主催の文学賞から芥川賞作家誕生、話題に先んじて山中伸弥氏にインタビュー、創刊以来の紙面オンライン公開――連載の第十七回では、1990年代から2010年代の京大新聞の歴史を一気に振り返る。第九回以来となる書き下ろし通史原稿を掲載する。各年代の卒業生に執筆を依頼し、編集部での取材をふまえて再構成した。これまでに掲載した聞き取り取材や紙面抜粋記録(公式サイトでも閲覧可能)を参照しながらご覧いただければ、より具体的に各年代の状況を想起できるだろう。(編集部)

2010年代は、12年入学の松尾大樹さんに執筆を依頼し、聞き取り取材や紙面の記述をもとに編集部で一部加筆・修正した。

2010年代の京都大学では、大学改革のための施策が数多く実施された。主要な物だけでも、総合生存学館・国際高等教育院の設置、学域・学系の導入、京都大学ジャパンゲートウェイ構想に基づく各種体制の整備などが挙げられる。

当局主導のこうした施策のうち、国際高等教育院の設置と学域・学系の導入は学内から強い反対を受けた。いずれも大幅に現行組織の改編をする施策にもかかわらず、影響を受ける部局との事前の調整が不十分なままに提案された。各部局が抗議をして対案を出す、教員・学生有志が抗議活動を行うなどの動きはあったが、案は大きく変わらず実施されていく。当時の総長・松本紘氏は、当局への批判は誤解に基づくものであるという姿勢で大学改革を推し進めた。こうした松本氏のやり方は当局への不信を招き、教員有志から辞任要求を出されることもあった。

後任の総長となった山極壽一氏はボトムアップの合意形成を掲げ、各部局から満遍なく理事を指名する、リコール制度を設置するなどの取り組みを行う。これらは前総長のトップダウン的な改革推進が学内で強い反発を招いたことを踏まえた山極氏独自の施策だった。その一方で大枠の大学改革の方向性は前総長から引き継ぎ、松本氏の用意した施策の中身を具体化し実行していった。

運営費交付金が年々削られる中、競争的資金獲得のためにも改革を推進するのが2010年代の当局の方針で、その点は総長自身のスタンスによらず一貫していた。また、大規模な組織の改編には、学内の人事権を握ることで、人員整理による人件費削減を容易にする効果もあった。

こうした大学経営の動きと同じタイミングで、大学当局が学生や市民との対話を拒絶する傾向が次第に強まっていく。

09年以降、吉田寮自治会と当局の間では、新棟の建設と寮食堂の取り扱いに関する交渉が行われていた。これは寮建物(現棟)の老朽化対策を目的としたものだ。吉田寮自治会と担当副学長は、時には10時間を超える団体交渉を重ね、15年には吉田寮食堂の補修と新棟の建設が完了するに至った。次いで、元々あった寮建物の補修の具体案に関する交渉が始まったが、突如、当局は吉田寮自治会に対して新規入寮募集の停止を一方的に要請する。その後も要請を繰り返し、2018年には吉田寮自治会との交渉を一方的に打ち切り、さらに翌年には寮生を相手とする立ち退き訴訟を開始した。

吉田寮自治会への姿勢が硬化するのと並行して、11月祭を全面禁酒とするよう当局が圧力をかける、立看板規程が施行され当局が立て看板を一斉撤去するなど、大学当局が構成員の活動に介入する傾向は強まっている。さらに、学生と副学長の意見交換の場として毎月開かれていた情報公開連絡会は2016年3月に中止され、以降開催されていない。98年以来およそ20年続いていた会で、毎回少なくとも10人程度の参加者がいたが、当局からの中止の連絡は一方的なものだった。ホームページやメールフォーム、SNSの活用で代替するというのが言い分だ。しかし、相互のやりとりの機会が減り、簡素な議事録のみ公開される状況となったことで、京大新聞としても得られる情報の量が減り、情報の鮮度が下がった。

京都大学のアクターは学生である、大学で起こっていることはみな知る権利があると語っていた山極氏の総長在任中にこうした事態が生じ、2000年代よりいっそう学生にとって不自由で不透明な環境が作られていった。

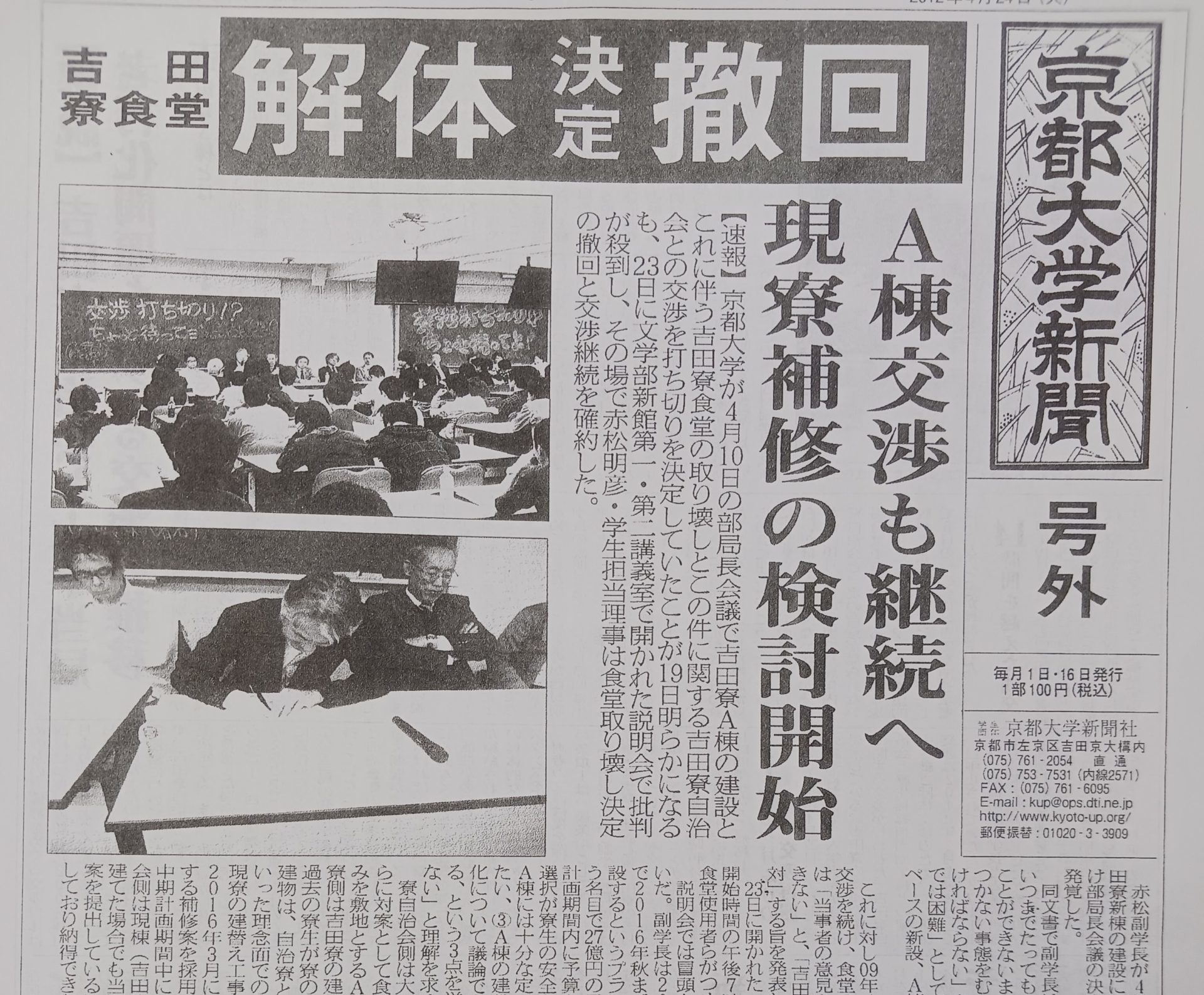

このような学内の動向を詳細に報じるのが、2010年代の京大新聞の傾向のひとつだ。総合生存学館や国際高等教育院、学域・学系についてはニュース化するほか、『学寮型大学院思修館プログラム総力大特集』や『「教養共通教育再編」を考える』、『いま、国際高等教育院(仮称)を見る。』、『特集「学域・学系」構想の現在』など、2面以上の特集をそれぞれ掲載した。また、こうしたニュースの背景にある、グローバルリーダー育成の是非や教養教育はどうあるべきかについて、寄稿やインタビュー・講演録という形で取り上げた。「11月祭講演会録池田浩士名誉教授講演会ニッポン、ハシシタ、シシュウカン」や連載寄稿「教養教育私の視点」などがそれにあたる。また、吉田寮に関する話題も頻繁に記事化した。例えば2015年には吉田寮についての記事を年4回トップ記事として掲載し、これは年間の発行の約20%にあたる。その他にも、吉田寮自治会と当局の団体交渉の結果を号外で報じる、『吉田寮100周年特集変わりゆく吉田寮を眺める』のような特集を組むなど、詳細に取り上げた。11月祭の禁酒や立て看板の取り壊しについては18〜19年に特集を連載している。

これらの詳細なニュースや特集は特定の編集員の活躍によるところが大きいものの、紙面の傾向は単に彼らの意向が反映されたものではない。明文化されていたわけではないが、「全国紙でも学内の他のフリーペーパーでもない紙面づくり」という意識がある程度編集員の中で共有されていた。ニュースは京大に関する話題が中心、他のメディアでも取り上げそうなニュースの場合でも、京大や学生との関係の観点から取り上げることが多かった。学外では、原発・安全保障関連法案・特定秘密保護法案への反対運動が活発だったものの、これらの動きが大きく紙面に反映されることは少なかった。原子力発電に対する反対意見がインタビューや講演録の形で取り上げられることはあったが、特定秘密保護法案や安全保障関連法案を主題としたニュースや特集はなかった。

11年2月、京大入試の試験時間中にインターネット上に試験問題が流出した。このときは京大新聞が本件を最初に報じ、その他の大手メディアの注目も集まった。京大新聞にもメディアの取材依頼が複数寄せられ、産経新聞は「京大新聞ツイッターの〈スクープ〉」と見出しをつけ、「京大新聞は『意義深い行動になった』としている」と伝える。実際には即座に警察に通報した大学当局の対応や加熱するマスコミの報道に違和感を抱く編集員も多く、また取材対応した編集員の意図とも異なる取り上げられ方だった。その後3月16日号で本件を改めてニュースとして紙面で取り上げ、その翌号4月1日号ではニュースの続報とともにジャーナリストの浅野健一氏へのインタビューを掲載した。ニュース記事には、マスメディアの反応に違和感を抱きながらも当局の対応に一定の理解を示す文章が「編集員の視点」として添えられた一方、浅野氏のインタビューは、当局の対応や事件としてセンセーショナルに報じるマスメディアを全面的に批判するものだった。当時の編集員の考え方も一枚岩ではなく、東日本大震災や卒業アルバムの撮影などと重なった慌ただしさから十分な議論をする余裕もなく、異なるスタンスが同じ紙面で共存することとなった。

1面を占めるニュースは学内の話題が中心となる一方で、2面以降はそれぞれの編集員の興味関心に基づいて構成された。週に一度の編集会議に企画を持ち込み承認されれば、大抵のことは実現できた。取材の費用は必要な分だけ支援され、他にも興味のある編集員がいれば取材や記事執筆の協力が得られた。編集員ごとに関心の対象は大きく異なり、結果として紙面の統一感は欠いたがそれでも問題ないという認識があった。ただし、無自覚に差別的な現状を追認してしまう恐れのあるものや、掘り下げの浅いものには企画段階や朱入れと呼ばれる校正の段階で指摘が入った。

この時期顕著に増えたのがアニメ評だ。『アニメ評 魔法少女まどか☆マギカ』『アニメ評 輪るピングドラム』『高畑勲とその時代』『映画プリキュア劇場版プリキュア全20作品レビュー』など、1話単発・映画1本のレビューではなく、テレビシリーズを通した、あるいは特定の切り口での作品群全体のレビューなのが特徴だった。キャッチーな話題だからか、ツイッター(現:X)ユーザー層と相性が良かったのか、ツイッター上の反応を見るに好評だったようだ。

こうしたレビューやインタビュー記事では、全文横組みにしてみたり本文の書体をゴシック体にしてみたり、新聞然としたレイアウト・文章組からの脱却を試みることもあった。記事を書くのは苦にしないがレイアウトは苦手だ、という編集員が多いなか、レイアウトに慣れてくるとそうした遊びを紙面に盛り込む者もいた。

ニュースは学内の話題をメインに扱い、その他は編集員の興味にもとづく、という暗黙の方針は自由度が高い反面、多くの課題を抱えていた。

興味のあることをインタビューや特集するためなら調査を惜しまない編集員が多い一方、準備期間が短く興味を持ちづらいニュースの担当は、その調査や取材の負担から避けられがちだった。紙面のレイアウトも同様で、ニュース記事やレイアウトの負担が偏り、責任感の強い編集員の中には1〜2年の活動で燃え尽きて引退してしまう者もいた。

また、個々人の興味関心やモチベーションと責任感頼みの体制は紙面の質にも影響を与えた。理想的な新聞発行の流れは、記事の初稿が出来上がったのち、編集員による十分な朱入れを経て原稿が確定、その後レイアウト作業を行う、というものだ。実際には、初稿が提出されていてもなかなか朱入れが行われず、本格的にチェックが入るのは発行の2、3日前ということが多かった。そうなれば記事の修正も遅れ、その挽回のためにレイアウト作業と記事の修正を並行させるも結局徹夜することになる。結果として、記事の修正が紙面に反映されない、徹夜で集中力を欠いた作業によりチェックや修正の漏れ、作業ミスが生じるということが度々あった。

こうした負担の解消や紙面の質向上のため、編集会議を欠席したメンバーにもメーリングリスト上で記事の担当を割り振る、朱入れやレイアウト作業のタイミングでボックスで鍋パーティーを開催(その号の発行責任者であるデスクが主催することからデスク鍋と呼ばれた)して編集員を集める、4名程度のグループを複数作り号ごとに朱入れを持ち回りで担当する、といった対処を講じた。どれも一定の効果は出たものの、問題解決の決定打にはならなかった。

16年8月には、長年印刷を依頼してきた印刷会社の倒産を発行前日に知るといったトラブルにも見舞われた。発行を数日延期のうえ、別の印刷所に依頼することで当座を凌ぎ、その後改めて印刷所を吟味する。結果的に8月に依頼した印刷所に引き続き依頼することとなり、以後も取引を続けている。以前の印刷所の場合、完成した新聞を受け取るには自分たちで車を出すか運送業者に依頼するかしなければならなかった。印刷所を変えたことで新聞をボックスまで配達してもらえるようになり印刷費用も安くなったのは、怪我の功名だった。

発行に課題や困難はついて回ったものの、なんらかの節目を迎える際には特別号を発行したりイベントを開催したりした。

12年11月には、16面という2000年代以降最大級の規模で発行した。「京都帝国大学新聞」発刊から数えて通算2500号を記念したものだ。さすがに編集員だけで16面分の文章を用意するのは難しく、表紙とニュース面(1面分)を除いては、寄稿(7面分)・インタビュー(4面分)・講演録(2面分)・過去記事のまとめ(1面分)で紙面を構成した。京大新聞の在り方や歴史を主題とするものが紙面の半分を占め、やや内向きにすぎるような気もするが、韓国・台湾の学生新聞からの寄稿やベーシックインカムに関する研究者へのインタビューなど読み応えのあるものも多い。面数の分だけ、紙面を形にする過程の苦労も多かった。一夜漬けの多い当時の京大新聞だったが、通常の発行2か月分の作業が一夜漬けでなんともならないことは明白だった。2500号の担当デスク主導でおよそ1週間前から作業シフトが組まれ、今号は徹夜で作業しても間に合わない旨の注意喚起が幾度もなされた。発行予定日の前日まで18面発行の計画だったが、記事に大量の朱が入り、結果的に2面分が掲載見送りとなった。改稿には追加の取材・調査が必要なため、2500号には間に合わない、という判断からだ。そんなことがありつつも、編集員たちの計画的な作業によってなんとか16面発行を完遂した。

15年には、創刊90周年にかこつけて第3回京都大学新聞文学賞を開催した。2008年以来の実施で449作が集まった。編集員による下読みで残った5作品の中から、審査員による最終選考座談会を経て、井口可奈氏の「ボーンの錯覚」が大賞に、森いの助氏の「朝だ元気で」が選考委員特別賞に決まった。第1回は222作、第2回は109作が集まったことを考えると多くの応募があった。

一方で、受賞した2作品以外は審査員から良い評価を得られなかった。第2回では、ほぼ同様の審査を行い、最終候補作はいずれも見どころがあるとの評価だった。審査員の不評の原因はここでは断定しない。いずれにせよ下読みは非常に辛いものだった。一因は、年配の男性が年下の女性にモテることをストーリーの中心に置いた作品が非常に多かったことだ。もちろんこの条件を満たす小説はすでに多数世に出ている。問題は、主人公がモテるに足る根拠が読者に伝わらず、モテること以外に作中で達成されることもないために、感情移入することも批評的な意図を読み取ることも難しいことだ。1作であればサラッと読み通すのだが、それが2作、3作、それ以上と出てくる。そのため、読み飛ばしてしまいたい気持ちを抑えつつ最後まで目を通すこととなった。こうした現象は、京都大学新聞文学賞に限ったものではないらしい。他の文学賞の選考の中で小説家の町田康氏はこれを「根拠なきモテ系小説」と呼んだらしい(※1)。また、文學界新人賞の下読み委員の一人は、「中年以上の男性会社員が娘くらいの歳の女性にモテる小説はもう読みたくないです」と下読み委員向けに実施されたアンケートに回答している(※2)。

文学賞の開催から10年が経つ(※3)。大賞を受賞した井口氏は2024年現在も短歌やエッセイを中心に執筆活動を続けている。『BRUTUS』誌に連載を持つほか、2024年12月にはお笑い芸人による短歌連作を書籍化した『芸人短歌』を編著者として出版予定だ。

2010年代は、記事のウェブ掲載が本格化した時期でもある。07年までは掲載されていない記事の方が多いが、08年以降ニュース記事は概ね公式サイトに掲載されるようになり、10年代のニュース記事はほぼ全て確認可能だ。これには、記事へのアクセスを容易にすることで、学内外の関係者に議論や検討の材料を提供する意図がある。なお企画記事の場合は掲載されていないものも多い。担当の編集員や京大新聞外の協力者がWeb不掲載を希望する場合はそれを尊重しているためだ。

また、過去の京大新聞の多くはKURENAIでも読むことができる。KURENAIは京大が運営するオンラインアーカイブシステムで、京大の論文や紀要を無償で公開している。論文およそ21万件、紀要328誌に混じって京大新聞1807件が公開され、「京都帝国大学新聞」時代の創刊号から、2000年10月16日号までを読むことができる(24年11月1日時点)。2000年分以降も今後追加される予定のため、いずれ創刊からのニュースのほぼ全てが公式サイトあるいはKURENAIでアクセス可能になるだろう。

会場:社説が無いことに対し、あるべきという声はないか。

梓:あえて社説でという編集員は、今のところいない。ただ、トピックによっては「こういう考えを書きたい」と手を挙げる編集員が出て、そのつどコラムを設けて書いてもらう。

町:僕はそもそも新聞の社説を偉いと思わない。(中略)京大新聞の編集員が取材無しに価値あるものを書けるかと言われると正直ひどく疑問。それよりも一般紙が取り上げないような一次情報を取り出して、その中から意見があれば「編集員の視点」などの形で書く方が重要だろう。論説は大学教授に専門知識をもとに書いてもらう方が貢献できる。

梓:社説のかわりに「言いたいことが言える新聞であったらいいな」という声はある。そういう風土が保たれ、自由に一記者の意見として言い合い、喧々諤々というものがそのまま出てくる紙面であったらいいなと思う。その流れで京大新聞が一般紙にかみつくこともある。一般紙と違った意見が載る、そこにも京大新聞の価値はあると思う。たとえばiPS細胞について、世の中が万能細胞だと熱狂的になっていた時期に、山中教授本人が、倫理的な問題が全て解決されたわけではなく万能なわけでもないと言っていたことが一般紙では書かれず、それを指摘したことがあった。

通史⑩ 節目に大型発行やイベント 2010~2019

2010年代は、12年入学の松尾大樹さんに執筆を依頼し、聞き取り取材や紙面の記述をもとに編集部で一部加筆・修正した。

強行される大学改革

2010年代の京都大学では、大学改革のための施策が数多く実施された。主要な物だけでも、総合生存学館・国際高等教育院の設置、学域・学系の導入、京都大学ジャパンゲートウェイ構想に基づく各種体制の整備などが挙げられる。

当局主導のこうした施策のうち、国際高等教育院の設置と学域・学系の導入は学内から強い反対を受けた。いずれも大幅に現行組織の改編をする施策にもかかわらず、影響を受ける部局との事前の調整が不十分なままに提案された。各部局が抗議をして対案を出す、教員・学生有志が抗議活動を行うなどの動きはあったが、案は大きく変わらず実施されていく。当時の総長・松本紘氏は、当局への批判は誤解に基づくものであるという姿勢で大学改革を推し進めた。こうした松本氏のやり方は当局への不信を招き、教員有志から辞任要求を出されることもあった。

後任の総長となった山極壽一氏はボトムアップの合意形成を掲げ、各部局から満遍なく理事を指名する、リコール制度を設置するなどの取り組みを行う。これらは前総長のトップダウン的な改革推進が学内で強い反発を招いたことを踏まえた山極氏独自の施策だった。その一方で大枠の大学改革の方向性は前総長から引き継ぎ、松本氏の用意した施策の中身を具体化し実行していった。

運営費交付金が年々削られる中、競争的資金獲得のためにも改革を推進するのが2010年代の当局の方針で、その点は総長自身のスタンスによらず一貫していた。また、大規模な組織の改編には、学内の人事権を握ることで、人員整理による人件費削減を容易にする効果もあった。

不自由で不透明な大学へ

こうした大学経営の動きと同じタイミングで、大学当局が学生や市民との対話を拒絶する傾向が次第に強まっていく。

09年以降、吉田寮自治会と当局の間では、新棟の建設と寮食堂の取り扱いに関する交渉が行われていた。これは寮建物(現棟)の老朽化対策を目的としたものだ。吉田寮自治会と担当副学長は、時には10時間を超える団体交渉を重ね、15年には吉田寮食堂の補修と新棟の建設が完了するに至った。次いで、元々あった寮建物の補修の具体案に関する交渉が始まったが、突如、当局は吉田寮自治会に対して新規入寮募集の停止を一方的に要請する。その後も要請を繰り返し、2018年には吉田寮自治会との交渉を一方的に打ち切り、さらに翌年には寮生を相手とする立ち退き訴訟を開始した。

吉田寮自治会への姿勢が硬化するのと並行して、11月祭を全面禁酒とするよう当局が圧力をかける、立看板規程が施行され当局が立て看板を一斉撤去するなど、大学当局が構成員の活動に介入する傾向は強まっている。さらに、学生と副学長の意見交換の場として毎月開かれていた情報公開連絡会は2016年3月に中止され、以降開催されていない。98年以来およそ20年続いていた会で、毎回少なくとも10人程度の参加者がいたが、当局からの中止の連絡は一方的なものだった。ホームページやメールフォーム、SNSの活用で代替するというのが言い分だ。しかし、相互のやりとりの機会が減り、簡素な議事録のみ公開される状況となったことで、京大新聞としても得られる情報の量が減り、情報の鮮度が下がった。

京都大学のアクターは学生である、大学で起こっていることはみな知る権利があると語っていた山極氏の総長在任中にこうした事態が生じ、2000年代よりいっそう学生にとって不自由で不透明な環境が作られていった。

報道の方針と、「スクープ」顛末

このような学内の動向を詳細に報じるのが、2010年代の京大新聞の傾向のひとつだ。総合生存学館や国際高等教育院、学域・学系についてはニュース化するほか、『学寮型大学院思修館プログラム総力大特集』や『「教養共通教育再編」を考える』、『いま、国際高等教育院(仮称)を見る。』、『特集「学域・学系」構想の現在』など、2面以上の特集をそれぞれ掲載した。また、こうしたニュースの背景にある、グローバルリーダー育成の是非や教養教育はどうあるべきかについて、寄稿やインタビュー・講演録という形で取り上げた。「11月祭講演会録池田浩士名誉教授講演会ニッポン、ハシシタ、シシュウカン」や連載寄稿「教養教育私の視点」などがそれにあたる。また、吉田寮に関する話題も頻繁に記事化した。例えば2015年には吉田寮についての記事を年4回トップ記事として掲載し、これは年間の発行の約20%にあたる。その他にも、吉田寮自治会と当局の団体交渉の結果を号外で報じる、『吉田寮100周年特集変わりゆく吉田寮を眺める』のような特集を組むなど、詳細に取り上げた。11月祭の禁酒や立て看板の取り壊しについては18〜19年に特集を連載している。

これらの詳細なニュースや特集は特定の編集員の活躍によるところが大きいものの、紙面の傾向は単に彼らの意向が反映されたものではない。明文化されていたわけではないが、「全国紙でも学内の他のフリーペーパーでもない紙面づくり」という意識がある程度編集員の中で共有されていた。ニュースは京大に関する話題が中心、他のメディアでも取り上げそうなニュースの場合でも、京大や学生との関係の観点から取り上げることが多かった。学外では、原発・安全保障関連法案・特定秘密保護法案への反対運動が活発だったものの、これらの動きが大きく紙面に反映されることは少なかった。原子力発電に対する反対意見がインタビューや講演録の形で取り上げられることはあったが、特定秘密保護法案や安全保障関連法案を主題としたニュースや特集はなかった。

11年2月、京大入試の試験時間中にインターネット上に試験問題が流出した。このときは京大新聞が本件を最初に報じ、その他の大手メディアの注目も集まった。京大新聞にもメディアの取材依頼が複数寄せられ、産経新聞は「京大新聞ツイッターの〈スクープ〉」と見出しをつけ、「京大新聞は『意義深い行動になった』としている」と伝える。実際には即座に警察に通報した大学当局の対応や加熱するマスコミの報道に違和感を抱く編集員も多く、また取材対応した編集員の意図とも異なる取り上げられ方だった。その後3月16日号で本件を改めてニュースとして紙面で取り上げ、その翌号4月1日号ではニュースの続報とともにジャーナリストの浅野健一氏へのインタビューを掲載した。ニュース記事には、マスメディアの反応に違和感を抱きながらも当局の対応に一定の理解を示す文章が「編集員の視点」として添えられた一方、浅野氏のインタビューは、当局の対応や事件としてセンセーショナルに報じるマスメディアを全面的に批判するものだった。当時の編集員の考え方も一枚岩ではなく、東日本大震災や卒業アルバムの撮影などと重なった慌ただしさから十分な議論をする余裕もなく、異なるスタンスが同じ紙面で共存することとなった。

自由に、可能な限り自覚的に

1面を占めるニュースは学内の話題が中心となる一方で、2面以降はそれぞれの編集員の興味関心に基づいて構成された。週に一度の編集会議に企画を持ち込み承認されれば、大抵のことは実現できた。取材の費用は必要な分だけ支援され、他にも興味のある編集員がいれば取材や記事執筆の協力が得られた。編集員ごとに関心の対象は大きく異なり、結果として紙面の統一感は欠いたがそれでも問題ないという認識があった。ただし、無自覚に差別的な現状を追認してしまう恐れのあるものや、掘り下げの浅いものには企画段階や朱入れと呼ばれる校正の段階で指摘が入った。

この時期顕著に増えたのがアニメ評だ。『アニメ評 魔法少女まどか☆マギカ』『アニメ評 輪るピングドラム』『高畑勲とその時代』『映画プリキュア劇場版プリキュア全20作品レビュー』など、1話単発・映画1本のレビューではなく、テレビシリーズを通した、あるいは特定の切り口での作品群全体のレビューなのが特徴だった。キャッチーな話題だからか、ツイッター(現:X)ユーザー層と相性が良かったのか、ツイッター上の反応を見るに好評だったようだ。

こうしたレビューやインタビュー記事では、全文横組みにしてみたり本文の書体をゴシック体にしてみたり、新聞然としたレイアウト・文章組からの脱却を試みることもあった。記事を書くのは苦にしないがレイアウトは苦手だ、という編集員が多いなか、レイアウトに慣れてくるとそうした遊びを紙面に盛り込む者もいた。

自由な方針の陰で…

ニュースは学内の話題をメインに扱い、その他は編集員の興味にもとづく、という暗黙の方針は自由度が高い反面、多くの課題を抱えていた。

興味のあることをインタビューや特集するためなら調査を惜しまない編集員が多い一方、準備期間が短く興味を持ちづらいニュースの担当は、その調査や取材の負担から避けられがちだった。紙面のレイアウトも同様で、ニュース記事やレイアウトの負担が偏り、責任感の強い編集員の中には1〜2年の活動で燃え尽きて引退してしまう者もいた。

また、個々人の興味関心やモチベーションと責任感頼みの体制は紙面の質にも影響を与えた。理想的な新聞発行の流れは、記事の初稿が出来上がったのち、編集員による十分な朱入れを経て原稿が確定、その後レイアウト作業を行う、というものだ。実際には、初稿が提出されていてもなかなか朱入れが行われず、本格的にチェックが入るのは発行の2、3日前ということが多かった。そうなれば記事の修正も遅れ、その挽回のためにレイアウト作業と記事の修正を並行させるも結局徹夜することになる。結果として、記事の修正が紙面に反映されない、徹夜で集中力を欠いた作業によりチェックや修正の漏れ、作業ミスが生じるということが度々あった。

こうした負担の解消や紙面の質向上のため、編集会議を欠席したメンバーにもメーリングリスト上で記事の担当を割り振る、朱入れやレイアウト作業のタイミングでボックスで鍋パーティーを開催(その号の発行責任者であるデスクが主催することからデスク鍋と呼ばれた)して編集員を集める、4名程度のグループを複数作り号ごとに朱入れを持ち回りで担当する、といった対処を講じた。どれも一定の効果は出たものの、問題解決の決定打にはならなかった。

16年8月には、長年印刷を依頼してきた印刷会社の倒産を発行前日に知るといったトラブルにも見舞われた。発行を数日延期のうえ、別の印刷所に依頼することで当座を凌ぎ、その後改めて印刷所を吟味する。結果的に8月に依頼した印刷所に引き続き依頼することとなり、以後も取引を続けている。以前の印刷所の場合、完成した新聞を受け取るには自分たちで車を出すか運送業者に依頼するかしなければならなかった。印刷所を変えたことで新聞をボックスまで配達してもらえるようになり印刷費用も安くなったのは、怪我の功名だった。

節目のイベントは盛大に

発行に課題や困難はついて回ったものの、なんらかの節目を迎える際には特別号を発行したりイベントを開催したりした。

12年11月には、16面という2000年代以降最大級の規模で発行した。「京都帝国大学新聞」発刊から数えて通算2500号を記念したものだ。さすがに編集員だけで16面分の文章を用意するのは難しく、表紙とニュース面(1面分)を除いては、寄稿(7面分)・インタビュー(4面分)・講演録(2面分)・過去記事のまとめ(1面分)で紙面を構成した。京大新聞の在り方や歴史を主題とするものが紙面の半分を占め、やや内向きにすぎるような気もするが、韓国・台湾の学生新聞からの寄稿やベーシックインカムに関する研究者へのインタビューなど読み応えのあるものも多い。面数の分だけ、紙面を形にする過程の苦労も多かった。一夜漬けの多い当時の京大新聞だったが、通常の発行2か月分の作業が一夜漬けでなんともならないことは明白だった。2500号の担当デスク主導でおよそ1週間前から作業シフトが組まれ、今号は徹夜で作業しても間に合わない旨の注意喚起が幾度もなされた。発行予定日の前日まで18面発行の計画だったが、記事に大量の朱が入り、結果的に2面分が掲載見送りとなった。改稿には追加の取材・調査が必要なため、2500号には間に合わない、という判断からだ。そんなことがありつつも、編集員たちの計画的な作業によってなんとか16面発行を完遂した。

15年には、創刊90周年にかこつけて第3回京都大学新聞文学賞を開催した。2008年以来の実施で449作が集まった。編集員による下読みで残った5作品の中から、審査員による最終選考座談会を経て、井口可奈氏の「ボーンの錯覚」が大賞に、森いの助氏の「朝だ元気で」が選考委員特別賞に決まった。第1回は222作、第2回は109作が集まったことを考えると多くの応募があった。

一方で、受賞した2作品以外は審査員から良い評価を得られなかった。第2回では、ほぼ同様の審査を行い、最終候補作はいずれも見どころがあるとの評価だった。審査員の不評の原因はここでは断定しない。いずれにせよ下読みは非常に辛いものだった。一因は、年配の男性が年下の女性にモテることをストーリーの中心に置いた作品が非常に多かったことだ。もちろんこの条件を満たす小説はすでに多数世に出ている。問題は、主人公がモテるに足る根拠が読者に伝わらず、モテること以外に作中で達成されることもないために、感情移入することも批評的な意図を読み取ることも難しいことだ。1作であればサラッと読み通すのだが、それが2作、3作、それ以上と出てくる。そのため、読み飛ばしてしまいたい気持ちを抑えつつ最後まで目を通すこととなった。こうした現象は、京都大学新聞文学賞に限ったものではないらしい。他の文学賞の選考の中で小説家の町田康氏はこれを「根拠なきモテ系小説」と呼んだらしい(※1)。また、文學界新人賞の下読み委員の一人は、「中年以上の男性会社員が娘くらいの歳の女性にモテる小説はもう読みたくないです」と下読み委員向けに実施されたアンケートに回答している(※2)。

文学賞の開催から10年が経つ(※3)。大賞を受賞した井口氏は2024年現在も短歌やエッセイを中心に執筆活動を続けている。『BRUTUS』誌に連載を持つほか、2024年12月にはお笑い芸人による短歌連作を書籍化した『芸人短歌』を編著者として出版予定だ。

※1…佐藤誠一郎(2022)『あなたの小説にはたくらみがない―超実践的創作講座―』、新潮新書、 68頁。

※2…文學界編集部(2024)『大解剖!文學界新人賞 (文春e-book)』、文藝春秋、9頁。

※3…創刊100周年に合わせて、第4回の開催を調整中。

※2…文學界編集部(2024)『大解剖!文學界新人賞 (文春e-book)』、文藝春秋、9頁。

※3…創刊100周年に合わせて、第4回の開催を調整中。

オンラインアーカイブの構築

2010年代は、記事のウェブ掲載が本格化した時期でもある。07年までは掲載されていない記事の方が多いが、08年以降ニュース記事は概ね公式サイトに掲載されるようになり、10年代のニュース記事はほぼ全て確認可能だ。これには、記事へのアクセスを容易にすることで、学内外の関係者に議論や検討の材料を提供する意図がある。なお企画記事の場合は掲載されていないものも多い。担当の編集員や京大新聞外の協力者がWeb不掲載を希望する場合はそれを尊重しているためだ。

また、過去の京大新聞の多くはKURENAIでも読むことができる。KURENAIは京大が運営するオンラインアーカイブシステムで、京大の論文や紀要を無償で公開している。論文およそ21万件、紀要328誌に混じって京大新聞1807件が公開され、「京都帝国大学新聞」時代の創刊号から、2000年10月16日号までを読むことができる(24年11月1日時点)。2000年分以降も今後追加される予定のため、いずれ創刊からのニュースのほぼ全てが公式サイトあるいはKURENAIでアクセス可能になるだろう。

▼北海道大学新聞休刊にあたって/同編集長・北島さん(11年12月1日号)※要約

1926年創刊の北海道大学新聞は今年1032号をもって休刊する/最近4年ほどは事実上の休刊/昨年、私はその状況を知り入会、今年なんとか発行した/一人で編集作業してきたが、存続は困難と考え、OBとの話し合いのうえ廃会を決定/現実的に考えた結果で、悔いはない/「自己存在への問いかけ」というテーマが常に念頭にあった/1年生に「新聞をつくろう」と言っても誰も入らない/つまり「新聞を通じて何々を伝えよう」でなくてはならない/新聞を作ることは不可欠な要素なのか、それは違うと私は思う/新聞とはあくまで手段/新聞会という名の持つ力を利用し、一学生では断られるようなこともしてきた/名前を使う責任でもあり、取材したことをまとめる手段として新聞ができる/学生新聞にとって「自己存在の問いかけ」というテーマは、そのまま「なぜ新聞か」という問いにつながる/なぜ雑誌ではだめなのか、なぜネットではだめなのか/不断に問われ続けなければならない/北大新聞会の廃会にしても、その問いに答えを出そうとする動きがあったなら、少しは話が変わっていたのかもしれない/学生新聞を取り巻く環境は非常に厳しい/人員面、費用面は特に深刻/だからこそ踏ん張るべき/存続している学生新聞には、ぜひこの難所を乗り切ってもらいたい。▼イベント『大学新聞ジャーナリズムの今』(12年11月16日号)

2011年3月、京都メディアフォーラムのイベントに編集員2名(町・梓)が登壇。表記のテーマで思いを述べ、来場者からの問いに答えた。以下、その一部抜粋・要約。会場:社説が無いことに対し、あるべきという声はないか。

梓:あえて社説でという編集員は、今のところいない。ただ、トピックによっては「こういう考えを書きたい」と手を挙げる編集員が出て、そのつどコラムを設けて書いてもらう。

町:僕はそもそも新聞の社説を偉いと思わない。(中略)京大新聞の編集員が取材無しに価値あるものを書けるかと言われると正直ひどく疑問。それよりも一般紙が取り上げないような一次情報を取り出して、その中から意見があれば「編集員の視点」などの形で書く方が重要だろう。論説は大学教授に専門知識をもとに書いてもらう方が貢献できる。

梓:社説のかわりに「言いたいことが言える新聞であったらいいな」という声はある。そういう風土が保たれ、自由に一記者の意見として言い合い、喧々諤々というものがそのまま出てくる紙面であったらいいなと思う。その流れで京大新聞が一般紙にかみつくこともある。一般紙と違った意見が載る、そこにも京大新聞の価値はあると思う。たとえばiPS細胞について、世の中が万能細胞だと熱狂的になっていた時期に、山中教授本人が、倫理的な問題が全て解決されたわけではなく万能なわけでもないと言っていたことが一般紙では書かれず、それを指摘したことがあった。