【連載第十七回②】京大新聞の百年 法人化やネット普及の「激動期」に立ち位置模索

2024.11.01

主催の文学賞から芥川賞作家誕生、話題に先んじて山中伸弥氏にインタビュー、創刊以来の紙面オンライン公開――連載の第十七回では、1990年代から2010年代の京大新聞の歴史を一気に振り返る。第九回以来となる書き下ろし通史原稿を掲載する。各年代の卒業生に執筆を依頼し、編集部での取材をふまえて再構成した。これまでに掲載した聞き取り取材や紙面抜粋記録(公式サイトでも閲覧可能)を参照しながらご覧いただければ、より具体的に各年代の状況を想起できるだろう。(編集部)

2000年代の京大新聞の通史は、前半を(税)氏(03年入学)、後半を峰村聡氏(07年入学)に通史執筆を依頼し、編集部で他の卒業生への取材などを経て一部加筆等をほどこした。(編集部)

2000年代初頭の京大新聞は、慢性的な人員不足から不定期での発行が続いていた。ところが、03年に10名の新入部員が入部したことにより、編集部は発行ペースの正常化に向けて動き始めた。翌年以降も毎年一定数の部員の加入を得たことで人手不足は次第に解消に向かい、当時の京大新聞は、定期発行の継続、加えて紙面構成の安定化を目指して活動していたといえる。

03年当時は国立大学法人化や工学研究科・情報科学研究科の桂キャンパス移転などのニュースを報じた。特に国立大学法人化については多くの紙面を割いた。国立大学法人法が03年7月に成立して以降、法人化によりどのような変化が起こるかについて学内ではさまざま不安や懸念が渦巻いていた。教職員の待遇や学問の自由、そして学費の値上げはとりわけ大きな関心事であった。京大当局が数回にわたり実施した法人化説明会では様々な懸案事項がありながらも官僚的な説明に終始するという状況であったため、学生有志から直接対話を求める声が高まっていき、03年11月には法人化究明会、12月には長尾真総長への団交に発展した。これには多くの教職員も出席し関心を寄せた。

03年に入部した1回生たちも、団交やインタビューに同行し精力的に取材したほか、ニュース記事や書評の執筆を担当し、持ち回りで各号の取り仕切りを行うデスクの役割も任されるようになった。特集号での企画提出も盛んに行われた。

レイアウト(DTPによる割付)を行える人員が上回生の2、3名に限られていたため、興味を持った1回生が上回生から直接の手ほどきを受けながらレイアウトを担当していくことで、少しずつ割付の人員も増やしていった。とはいえ、編集ノウハウの習得は短期間では達成できず、当時の通常号では2面編成でニュース記事が1面分、残りを長尺のインタビューや講演会録で占めるという紙面構成が主であった。編集作業が遅延することも度々あり、定期発行もまだ完全には実現されていなかった。04年にさらに部員を獲得したことにより、学部構成も一層多様になり、法人化直後の大学当局の組織体制の整備や学部自治会の動きを各編集員が追っていき、ニュースが占める割合は順調に増加した。

こうしたなかで、個人の興味関心に応じたネタ集めに頼っていると紙面構成が安定しないなどの問題点も挙げられるようになり、05年から編集体制を改め、テーマ別の取材班を設けてチーム体制を敷くことにした。基本構成を4面とし、1面ではストレートニュースや時事性の高い内容、2面や3面はやや掘り下げた内容や特集記事、4面は文化的な内容といったように、面の性格を固定した。面ごとの性格に応じて各取材班が取材活動を行い、常に記事を集めておく方式を採ることにより、ネタ不足や編集遅延をなるべく防ぐのがねらいである。発行直前の徹夜作業になりがちなレイアウト・校正作業を前もって進め、負荷を軽減するねらいもあった。1年間の試行錯誤を経て、06年4月1日号からは正式に柱(紙面上部のタイトル)に「大学・総合」「教育・研究」「文化・生活」を入れて紙面の性格付けを明確にした。学術的な話題や各サークルの取り組みについても常にアンテナを張ることにつながった。情報源のひとつとして京大の記者クラブに加入したのもこの時期である。

05年には創刊80周年を記念して80周年記念号を発行した(05年9月1日号)。10面編成で「大学の十年」「学生の十年」「メディアの十年」を3大テーマに展開した。この号でも班を編成し、特別チーム体制で紙面づくりにあたった。通常号の発行を滞りなく続けるかたわらで約4か月をかけて準備した。

編集員が増え、企画立案・記事執筆や割付の人員にも余裕が生じた一方で、相互のコミュニケーション不足による校正ミスや役割分担の不徹底が問題になることがしばしばあった。編集会議では毎号の発行後に記事内容の評価や反省点を話し合う「紙面批評」を慣行としていて、当時の紙面批評の議事録には「デスクと班の連携が足りない」「校正が機能していない」「事務作業に協力する人が少ない」などのコメントが散見される。

毎週木曜日の18時30分より行う編集会議が、紙面批評の日には22時を越すことも頻繁にあった。編集方針については不納得のメンバーがないように徹底的に話し合うことを旨としていたため、部員増に比例して必然的に会議は長時間化したが、遠方から通学する編集員もおり、毎週の時間的負荷の増大は否めなかった。これに対してはそれぞれの取材班で事前にミーティングを行うようにして会議の短縮を図った。

長期的な方針については、長期休暇を利用して特別会議を行ったほか、取材活動の心得や執筆にあたっての考え方などをテーマとした社内勉強会を文学部の教室などを借りて開催し、時間をかけて議論した。

営業面では、従来の受験生特集号での予備校広告や春季の自動車教習所特集のほか、80周年記念号では近隣の店舗や施設をターゲットに広告営業を行うなどしたが、大きな収入増にはつながらなかった。一方、会計担当の役職に就いていた編集員が収支状況を気遣い、主に交通費や高額物品購入費などの経費支出の妥当性を厳しくチェックしていた。この時期には企業とのタイアップ記事や、一定部数の買い上げを前提とした臨時特集号が企画された。いくつかは紙面化に至り一時的な収入にはなったものの、いずれも長くは継続しなかった。広告営業の収入では発行費を十分に賄うものとはいえない状況で、新たな収入につながる取り組みは魅力的ではあったが、編集会議では、編集権の独立が優先であり「部外の制約を受けずに紙面作りをするのが第一」との意見が常に多数を占めていた。また、ごく短期間ながら、学内向けネット掲示板を運営していたサークルに有償で記事提供を行う取り組みも実施した。先述の方針と、相互にメリットが少なかったことから、これも自然消滅したが、ネット掲示板が京大生にも広く普及した時期の出来事として特筆しておく。自社ウェブサイトの整備も図られ、この時期では一部記事に限られていたものの、見出しや本文が掲載されるようになった。

入学・卒業アルバムの発行事業では、新入生の語学授業や研究室への写真撮影回りに人手を要したが、1・2回生を中心に編集部総出で分担し、スケジュールをこなした。もともと提携していた六甲出版が事業を停止したものの、その後は光陽社と協力して継続することとなり、安定した収入をもたらした。その体制が確立するまでに、別団体との契約をめぐるトラブルで訴訟に発展する事態となったが、京大新聞出身の弁護士の協力を得つつ上回生を中心に対応にあたり、紆余曲折を経て乗り越えた。

2000年代中盤から新入部員が毎年2~5名程度入り、3~4回生まで活動を継続しているものも毎年1~2名ほどいる状況が続いた。月に2回、4面の新聞を発行するには決して潤沢とは言えないが、人員不足時代から引き継がれたワーカホリックなカルチャーも残るなかで安定した発行が続いた。

DTP、編集会議のあり方、合宿や勉強会、長期会議などの枠組み、広告営業などによる収支の状況は2000年代中盤からあまり変わっていない。大きな出来事といえば、まずはボックス棟の建て替えによる移転。1953年築の木造でかなり古くなっており、ネズミの姿を見かけることもあったボックスから、09年には真新しい新ボックスに引っ越し。ノスタルジックな旧ボックスの思い出はありつつも、新ボックスは明らかに快適だった。

08年4月1日号からは日刊紙の動向と合わせる形で、本文の文字を少し大きくした。また、京大新聞は第三種郵便物として定期購読者に郵送されていたが、一部の第三種郵便物の条件にそぐわない部分があり、09年秋から発送方法をクロネコヤマトに切り替えた。

発行では少なくとも外面上は順調な京大新聞であったが、社会の変化の中で存在意義が問われ始めていた。インターネットやSNSの普及に伴い、新聞という媒体そのものの存在が揺らぎつつあった。07年時点でノートパソコンとインターネットは、大学生活に無くてはならないと言っても過言ではないものだった。08年にはiPhoneが国内で発売され、10年以降、ツイッターなどのSNSが流行した。

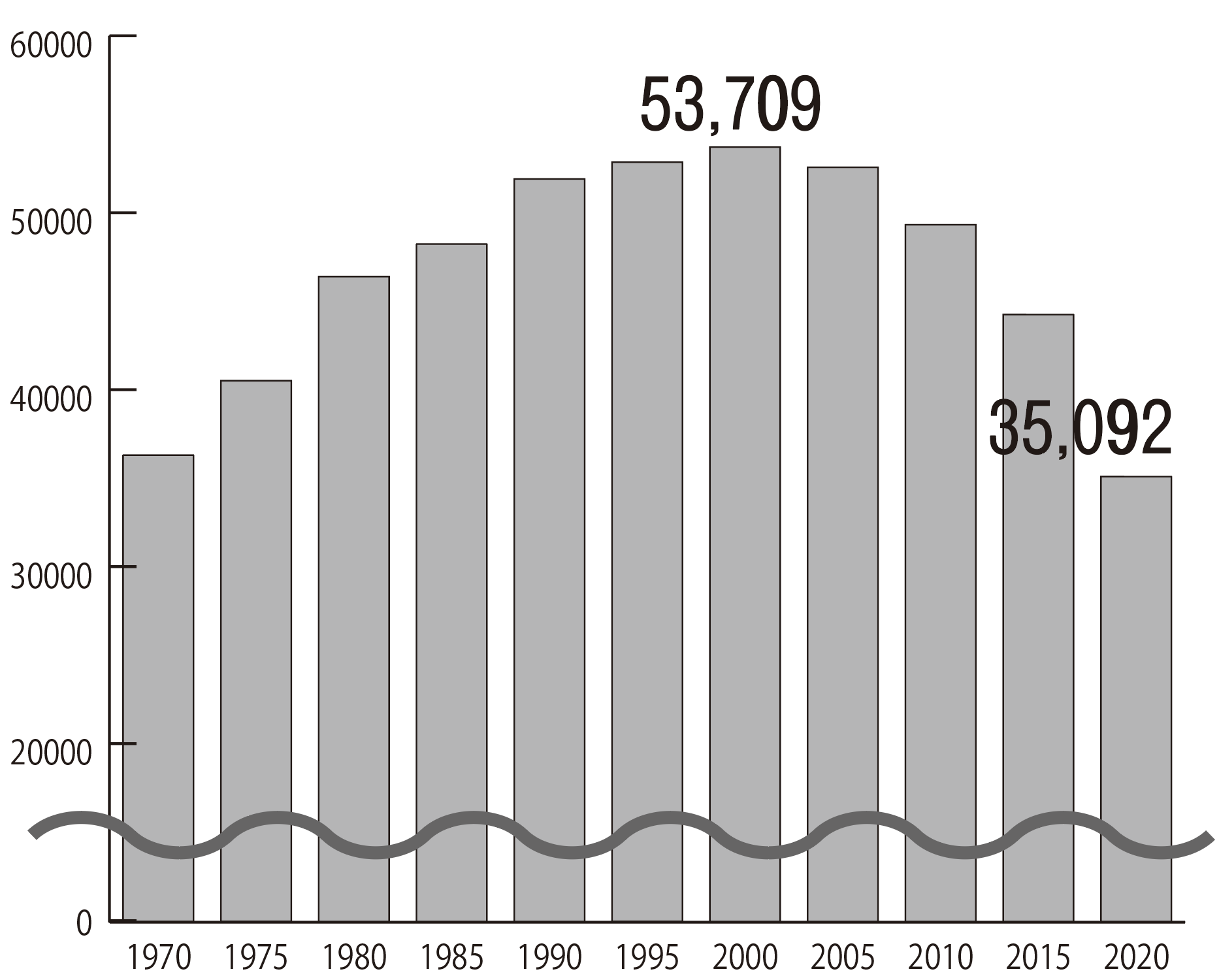

日刊紙の世帯あたりの発行部数は90年代から下がり始めていたが、2000年代はいよいよ総発行部数自体が下がり、その後、現在に至るまでに減少が加速し、ピーク時の60%程度まで落ち込むことになる(図)。

単純な生活の変化による発行部数減少だけにとどまらない。インターネットで誰もが情報を発信できる時代となるなかで、マスメディアがもっていた権威自体が低下した。京大新聞がウェブサイトでのニュース掲載を本格化するのもこの時期である。もともとあったサイトに物足りなさを感じた編集員が、特設的に置かれたウェブ担当となって改善に着手。知人の協力を得て、更新しやすいWordPress(オープンソースの管理システム)を導入してサイトを整備し、記事の本文テキストを掲載することにした。ほぼすべての記事を無料で読めるようにすることの是非が検討事項となったものの、紙面を買う人が減ることへの懸念よりも、記事閲覧の機会拡大や京大新聞の認知度向上を目指す意向が強く、08年以降、一部を除き全記事公開の方針で運用している。

潮流の変化は就職先にも表れる。最新の京大新聞の卒業生名簿に記載のある範囲の集計では、01~10年卒(90年代後半〜00年代前半ごろ入学)の32名のうち13名がテレビ局や新聞社などのマスメディアに就職したのに対し、11~20年卒(00年代後半〜10年代前半ごろ入学)の35名からは1名のみとなっている。

また、マスメディアの存在感低下に即しているかは断言できないが、数十年来にわたってカルト団体の資金源となっていた原理研究会系の「京大学生新聞」の発行が08年ごろから確認されなくなった。ただし、会員が直接声をかける手法での浸透は図られていたため、紙面で引き続き注意喚起を続けた。07年7月18日の七大戦特集の号外は、京大新聞史上初となるカラー印刷であるとともに、「京大学生新聞」がよく取り上げていた体育会の話題を奪還せんとばかりに詳報したという点で、特筆すべき紙面と言える。

マスメディアの凋落とインターネットの台頭という社会の変化に影響を受けたのがこのころの京大新聞だった。「京大唯一のマスメディア」というかねてからあるコピーに対して、マスメディアの意義が疑われゆくなかで「マスコミよりもミニコミを志向すべき」という議論があがり、マスコミとして網羅性や社会一般の重要度を考慮した編集を行うのか、あるいはミニコミ的に編集部員の興味をもとに深掘りした企画を目指すのか、その葛藤が紙面にも表れていくことになった。

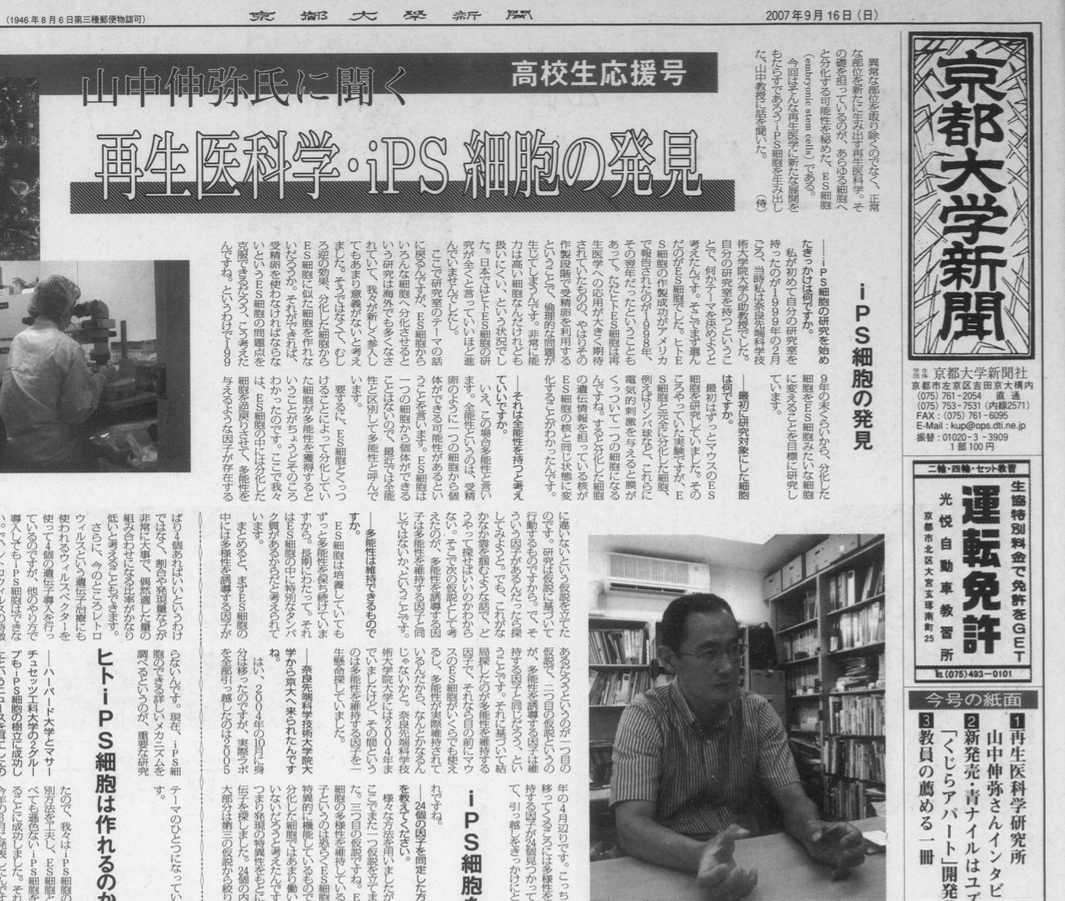

定まりきらないマスコミ・ミニコミ志向のなかで、奇跡的にそれぞれにとって最良になった話題は、当時再生医科学研究所の山中伸弥教授によるiPS細胞の開発だろう。研究が世間で大々的に報じられ、山中教授が一躍時の人となったのは07年11月ごろのことだったが、京大新聞ではその2か月前の07年の9月16日号で大型インタビューを掲載していた。この企画の出発点は理学部生の編集員の個人的興味関心にもとづくミニコミ的なものと言える。その後、世間の注目に応じるように、マスコミ的価値観でもiPS細胞関連の記事は大きく取り上げられることとなった。話題に先行するインタビューを行っていた関係性と知識が功を奏し、継続してiPS細胞および山中教授関連の記事を掲載することができた。

もっとも、そのようなことは稀だった。広報課からファックスで送られてきたプレスリリースをまとめただけのストレートニュースは、ファックスジャーナリズムと編集部内で揶揄された。一方、埋め草のように入る個人的なコラムに対して、新聞に載せるようなものなのかという批判もあった。全体として当時の紙面は、1面は新聞然としたニュースがまとまっているのに、2~3面を見ると編集員の体当たり企画で埋まっているような、どこか統一感のない紙面になりがちであった。

試行されていた班制度によるニュース記事の量の担保も、しだいに難しくなった。07年後半の編集会議の議事録から班報告が消え始め、半年ごとに方針を議論する「長期会議」の折には、毎回のように班制度の復活・機能不全や是非が話し合われた。結局のところ班制度は各班4名ほど揃って成り立つものであり、アクティブに参加する人数が10人を割り込むなかで、なし崩し的に形骸化するほかなかった。この班制度の崩壊も紙面の不統一に拍車をかけることになる。08年度からは紙面の上につけていた分類マークも消えた。

一方、統一性のなさは、半ばやけっぱちとも言える面数の多い発行にもつながった。安定どころか、やり過ぎとも言える発行もあった。08年3月16日号では、通常4面の京大新聞が12面で発行された。作家・笙野頼子氏のインタビューに3面が割かれているとは言え、大型企画を複数行った意欲的な紙面となった。そのようなことはもうないだろうと言われていたが、さらに1年後の09年3月16日号では京都大学新聞文学賞の受賞作発表8面を含む16面構成。さらに翌年の10年3月16日号も10面構成と、新入生歓迎号では春休みの労力に任せて後先を考えない面数を作るようになっていた。

08年には、復活後第2回目となる新人文学賞を開催し、森いの助氏の『リンゴ』が受賞した。また、2000年代後半は京大新聞の歴史上、突出して11月祭での講演開催が多い時期だったと言える。

■07年:湯浅誠×阿部真大「『溜め』を剥がれる若者たち」

当時の京大新聞でよく取り上げられていた社会問題は貧困と労働問題だった。法人化の結果としての期間雇用職員の雇い止め問題は学内で問題となっていた。09年には、京都大学時間雇用職員組合「ユニオンエクスタシー」が本部構内の時計台前で座り込みと「くびくびカフェ」を開店する事態となった。こうしたなか、11月祭の統一テーマが「超意欲的ニート」に一度決定したものの、その後このテーマの孕む問題性について批判が集中し、撤回されることとなった。これらを背景に、ニート・フリーター等の若年層の労働問題を考える対談を経済学部11月祭実行委員会と共同で開催した。自立生活をサポートするNPO法人「もやい」の事務局長・湯浅氏と、学習院大学非常勤講師で労働社会学が専門の阿部氏が登壇した。

■08年:上杉隆 「記者になりますか? それともジャーナリストになりますか?」

京大新聞の編集部員にとって、記者という仕事は他の学生に比べてかなり身近なものだ。記者会見に行けば、京大記者クラブの記者たちと顔を合わせ、実際に現役の記者たちがどういった質問を投げかけているのか見ている。京大新聞出身の記者からは、激務の話や各社の抱える事情も聞く。なにより自身も記者として取材をし、記事を書いている。そのような京大新聞が、当時フリージャーナリストとして記者クラブを始めとした日本のマスメディアのあり方を批判していた上杉隆氏の講演を主催したのは、新聞・マスメディアの凋落が顕著であったことを表していると言える。

■09年:佐々木俊尚×岡留安則×佐藤卓己「IT時代のジャーナリズム」

毎日新聞社を経てフリージャーナリストの佐々木氏、雑誌『噂の真相』などを創刊した岡留氏、教育学研究科准教授の佐藤氏が登壇した。

前年から続くジャーナリズム関連の講演だが、iPhone発売後にスマートフォンが学生の間で一気に普及していくなかで、1年でも状況は大きく変わっていった。前年の講演では、日本のマスメディアの問題点とそれをどう変えていくべきかが中心的な話題だったが、この年においては、どう変わるかではなく、インターネットで必然的に訪れる変化をどうジャーナリズムに活かすかが主題となっている。それは必ずしも新聞・テレビのようなマスメディアがジャーナリズムの担い手である必要はなく、インターネットを介したなにかに取って代わられていくのではないかという意識の変化の表れでもあった。

※いずれも肩書きは当時

通史⑨ ウェブサイト整備や講演会も 2000~2010

2000年代の京大新聞の通史は、前半を(税)氏(03年入学)、後半を峰村聡氏(07年入学)に通史執筆を依頼し、編集部で他の卒業生への取材などを経て一部加筆等をほどこした。(編集部)

正則発行を維持、分業体制の理想を追求

人員増え法人化を精力的に報道

2000年代初頭の京大新聞は、慢性的な人員不足から不定期での発行が続いていた。ところが、03年に10名の新入部員が入部したことにより、編集部は発行ペースの正常化に向けて動き始めた。翌年以降も毎年一定数の部員の加入を得たことで人手不足は次第に解消に向かい、当時の京大新聞は、定期発行の継続、加えて紙面構成の安定化を目指して活動していたといえる。

03年当時は国立大学法人化や工学研究科・情報科学研究科の桂キャンパス移転などのニュースを報じた。特に国立大学法人化については多くの紙面を割いた。国立大学法人法が03年7月に成立して以降、法人化によりどのような変化が起こるかについて学内ではさまざま不安や懸念が渦巻いていた。教職員の待遇や学問の自由、そして学費の値上げはとりわけ大きな関心事であった。京大当局が数回にわたり実施した法人化説明会では様々な懸案事項がありながらも官僚的な説明に終始するという状況であったため、学生有志から直接対話を求める声が高まっていき、03年11月には法人化究明会、12月には長尾真総長への団交に発展した。これには多くの教職員も出席し関心を寄せた。

03年に入部した1回生たちも、団交やインタビューに同行し精力的に取材したほか、ニュース記事や書評の執筆を担当し、持ち回りで各号の取り仕切りを行うデスクの役割も任されるようになった。特集号での企画提出も盛んに行われた。

レイアウト(DTPによる割付)を行える人員が上回生の2、3名に限られていたため、興味を持った1回生が上回生から直接の手ほどきを受けながらレイアウトを担当していくことで、少しずつ割付の人員も増やしていった。とはいえ、編集ノウハウの習得は短期間では達成できず、当時の通常号では2面編成でニュース記事が1面分、残りを長尺のインタビューや講演会録で占めるという紙面構成が主であった。編集作業が遅延することも度々あり、定期発行もまだ完全には実現されていなかった。04年にさらに部員を獲得したことにより、学部構成も一層多様になり、法人化直後の大学当局の組織体制の整備や学部自治会の動きを各編集員が追っていき、ニュースが占める割合は順調に増加した。

班制度で面構成の安定化図る

こうしたなかで、個人の興味関心に応じたネタ集めに頼っていると紙面構成が安定しないなどの問題点も挙げられるようになり、05年から編集体制を改め、テーマ別の取材班を設けてチーム体制を敷くことにした。基本構成を4面とし、1面ではストレートニュースや時事性の高い内容、2面や3面はやや掘り下げた内容や特集記事、4面は文化的な内容といったように、面の性格を固定した。面ごとの性格に応じて各取材班が取材活動を行い、常に記事を集めておく方式を採ることにより、ネタ不足や編集遅延をなるべく防ぐのがねらいである。発行直前の徹夜作業になりがちなレイアウト・校正作業を前もって進め、負荷を軽減するねらいもあった。1年間の試行錯誤を経て、06年4月1日号からは正式に柱(紙面上部のタイトル)に「大学・総合」「教育・研究」「文化・生活」を入れて紙面の性格付けを明確にした。学術的な話題や各サークルの取り組みについても常にアンテナを張ることにつながった。情報源のひとつとして京大の記者クラブに加入したのもこの時期である。

05年には創刊80周年を記念して80周年記念号を発行した(05年9月1日号)。10面編成で「大学の十年」「学生の十年」「メディアの十年」を3大テーマに展開した。この号でも班を編成し、特別チーム体制で紙面づくりにあたった。通常号の発行を滞りなく続けるかたわらで約4か月をかけて準備した。

編集員が増え、企画立案・記事執筆や割付の人員にも余裕が生じた一方で、相互のコミュニケーション不足による校正ミスや役割分担の不徹底が問題になることがしばしばあった。編集会議では毎号の発行後に記事内容の評価や反省点を話し合う「紙面批評」を慣行としていて、当時の紙面批評の議事録には「デスクと班の連携が足りない」「校正が機能していない」「事務作業に協力する人が少ない」などのコメントが散見される。

毎週木曜日の18時30分より行う編集会議が、紙面批評の日には22時を越すことも頻繁にあった。編集方針については不納得のメンバーがないように徹底的に話し合うことを旨としていたため、部員増に比例して必然的に会議は長時間化したが、遠方から通学する編集員もおり、毎週の時間的負荷の増大は否めなかった。これに対してはそれぞれの取材班で事前にミーティングを行うようにして会議の短縮を図った。

長期的な方針については、長期休暇を利用して特別会議を行ったほか、取材活動の心得や執筆にあたっての考え方などをテーマとした社内勉強会を文学部の教室などを借りて開催し、時間をかけて議論した。

経営に緊張感、新たな試行も

営業面では、従来の受験生特集号での予備校広告や春季の自動車教習所特集のほか、80周年記念号では近隣の店舗や施設をターゲットに広告営業を行うなどしたが、大きな収入増にはつながらなかった。一方、会計担当の役職に就いていた編集員が収支状況を気遣い、主に交通費や高額物品購入費などの経費支出の妥当性を厳しくチェックしていた。この時期には企業とのタイアップ記事や、一定部数の買い上げを前提とした臨時特集号が企画された。いくつかは紙面化に至り一時的な収入にはなったものの、いずれも長くは継続しなかった。広告営業の収入では発行費を十分に賄うものとはいえない状況で、新たな収入につながる取り組みは魅力的ではあったが、編集会議では、編集権の独立が優先であり「部外の制約を受けずに紙面作りをするのが第一」との意見が常に多数を占めていた。また、ごく短期間ながら、学内向けネット掲示板を運営していたサークルに有償で記事提供を行う取り組みも実施した。先述の方針と、相互にメリットが少なかったことから、これも自然消滅したが、ネット掲示板が京大生にも広く普及した時期の出来事として特筆しておく。自社ウェブサイトの整備も図られ、この時期では一部記事に限られていたものの、見出しや本文が掲載されるようになった。

入学・卒業アルバムの発行事業では、新入生の語学授業や研究室への写真撮影回りに人手を要したが、1・2回生を中心に編集部総出で分担し、スケジュールをこなした。もともと提携していた六甲出版が事業を停止したものの、その後は光陽社と協力して継続することとなり、安定した収入をもたらした。その体制が確立するまでに、別団体との契約をめぐるトラブルで訴訟に発展する事態となったが、京大新聞出身の弁護士の協力を得つつ上回生を中心に対応にあたり、紆余曲折を経て乗り越えた。

ネットの台頭で揺らぐマスコミ志向

部室移転、安定・活発な発行

2000年代中盤から新入部員が毎年2~5名程度入り、3~4回生まで活動を継続しているものも毎年1~2名ほどいる状況が続いた。月に2回、4面の新聞を発行するには決して潤沢とは言えないが、人員不足時代から引き継がれたワーカホリックなカルチャーも残るなかで安定した発行が続いた。

DTP、編集会議のあり方、合宿や勉強会、長期会議などの枠組み、広告営業などによる収支の状況は2000年代中盤からあまり変わっていない。大きな出来事といえば、まずはボックス棟の建て替えによる移転。1953年築の木造でかなり古くなっており、ネズミの姿を見かけることもあったボックスから、09年には真新しい新ボックスに引っ越し。ノスタルジックな旧ボックスの思い出はありつつも、新ボックスは明らかに快適だった。

08年4月1日号からは日刊紙の動向と合わせる形で、本文の文字を少し大きくした。また、京大新聞は第三種郵便物として定期購読者に郵送されていたが、一部の第三種郵便物の条件にそぐわない部分があり、09年秋から発送方法をクロネコヤマトに切り替えた。

マスメディアの凋落

発行では少なくとも外面上は順調な京大新聞であったが、社会の変化の中で存在意義が問われ始めていた。インターネットやSNSの普及に伴い、新聞という媒体そのものの存在が揺らぎつつあった。07年時点でノートパソコンとインターネットは、大学生活に無くてはならないと言っても過言ではないものだった。08年にはiPhoneが国内で発売され、10年以降、ツイッターなどのSNSが流行した。

日刊紙の世帯あたりの発行部数は90年代から下がり始めていたが、2000年代はいよいよ総発行部数自体が下がり、その後、現在に至るまでに減少が加速し、ピーク時の60%程度まで落ち込むことになる(図)。

単純な生活の変化による発行部数減少だけにとどまらない。インターネットで誰もが情報を発信できる時代となるなかで、マスメディアがもっていた権威自体が低下した。京大新聞がウェブサイトでのニュース掲載を本格化するのもこの時期である。もともとあったサイトに物足りなさを感じた編集員が、特設的に置かれたウェブ担当となって改善に着手。知人の協力を得て、更新しやすいWordPress(オープンソースの管理システム)を導入してサイトを整備し、記事の本文テキストを掲載することにした。ほぼすべての記事を無料で読めるようにすることの是非が検討事項となったものの、紙面を買う人が減ることへの懸念よりも、記事閲覧の機会拡大や京大新聞の認知度向上を目指す意向が強く、08年以降、一部を除き全記事公開の方針で運用している。

潮流の変化は就職先にも表れる。最新の京大新聞の卒業生名簿に記載のある範囲の集計では、01~10年卒(90年代後半〜00年代前半ごろ入学)の32名のうち13名がテレビ局や新聞社などのマスメディアに就職したのに対し、11~20年卒(00年代後半〜10年代前半ごろ入学)の35名からは1名のみとなっている。

また、マスメディアの存在感低下に即しているかは断言できないが、数十年来にわたってカルト団体の資金源となっていた原理研究会系の「京大学生新聞」の発行が08年ごろから確認されなくなった。ただし、会員が直接声をかける手法での浸透は図られていたため、紙面で引き続き注意喚起を続けた。07年7月18日の七大戦特集の号外は、京大新聞史上初となるカラー印刷であるとともに、「京大学生新聞」がよく取り上げていた体育会の話題を奪還せんとばかりに詳報したという点で、特筆すべき紙面と言える。

葛藤がiPS報道で奏功

マスメディアの凋落とインターネットの台頭という社会の変化に影響を受けたのがこのころの京大新聞だった。「京大唯一のマスメディア」というかねてからあるコピーに対して、マスメディアの意義が疑われゆくなかで「マスコミよりもミニコミを志向すべき」という議論があがり、マスコミとして網羅性や社会一般の重要度を考慮した編集を行うのか、あるいはミニコミ的に編集部員の興味をもとに深掘りした企画を目指すのか、その葛藤が紙面にも表れていくことになった。

定まりきらないマスコミ・ミニコミ志向のなかで、奇跡的にそれぞれにとって最良になった話題は、当時再生医科学研究所の山中伸弥教授によるiPS細胞の開発だろう。研究が世間で大々的に報じられ、山中教授が一躍時の人となったのは07年11月ごろのことだったが、京大新聞ではその2か月前の07年の9月16日号で大型インタビューを掲載していた。この企画の出発点は理学部生の編集員の個人的興味関心にもとづくミニコミ的なものと言える。その後、世間の注目に応じるように、マスコミ的価値観でもiPS細胞関連の記事は大きく取り上げられることとなった。話題に先行するインタビューを行っていた関係性と知識が功を奏し、継続してiPS細胞および山中教授関連の記事を掲載することができた。

もっとも、そのようなことは稀だった。広報課からファックスで送られてきたプレスリリースをまとめただけのストレートニュースは、ファックスジャーナリズムと編集部内で揶揄された。一方、埋め草のように入る個人的なコラムに対して、新聞に載せるようなものなのかという批判もあった。全体として当時の紙面は、1面は新聞然としたニュースがまとまっているのに、2~3面を見ると編集員の体当たり企画で埋まっているような、どこか統一感のない紙面になりがちであった。

試行されていた班制度によるニュース記事の量の担保も、しだいに難しくなった。07年後半の編集会議の議事録から班報告が消え始め、半年ごとに方針を議論する「長期会議」の折には、毎回のように班制度の復活・機能不全や是非が話し合われた。結局のところ班制度は各班4名ほど揃って成り立つものであり、アクティブに参加する人数が10人を割り込むなかで、なし崩し的に形骸化するほかなかった。この班制度の崩壊も紙面の不統一に拍車をかけることになる。08年度からは紙面の上につけていた分類マークも消えた。

一方、統一性のなさは、半ばやけっぱちとも言える面数の多い発行にもつながった。安定どころか、やり過ぎとも言える発行もあった。08年3月16日号では、通常4面の京大新聞が12面で発行された。作家・笙野頼子氏のインタビューに3面が割かれているとは言え、大型企画を複数行った意欲的な紙面となった。そのようなことはもうないだろうと言われていたが、さらに1年後の09年3月16日号では京都大学新聞文学賞の受賞作発表8面を含む16面構成。さらに翌年の10年3月16日号も10面構成と、新入生歓迎号では春休みの労力に任せて後先を考えない面数を作るようになっていた。

3年連続で講演会を主催

08年には、復活後第2回目となる新人文学賞を開催し、森いの助氏の『リンゴ』が受賞した。また、2000年代後半は京大新聞の歴史上、突出して11月祭での講演開催が多い時期だったと言える。

■07年:湯浅誠×阿部真大「『溜め』を剥がれる若者たち」

当時の京大新聞でよく取り上げられていた社会問題は貧困と労働問題だった。法人化の結果としての期間雇用職員の雇い止め問題は学内で問題となっていた。09年には、京都大学時間雇用職員組合「ユニオンエクスタシー」が本部構内の時計台前で座り込みと「くびくびカフェ」を開店する事態となった。こうしたなか、11月祭の統一テーマが「超意欲的ニート」に一度決定したものの、その後このテーマの孕む問題性について批判が集中し、撤回されることとなった。これらを背景に、ニート・フリーター等の若年層の労働問題を考える対談を経済学部11月祭実行委員会と共同で開催した。自立生活をサポートするNPO法人「もやい」の事務局長・湯浅氏と、学習院大学非常勤講師で労働社会学が専門の阿部氏が登壇した。

■08年:上杉隆 「記者になりますか? それともジャーナリストになりますか?」

京大新聞の編集部員にとって、記者という仕事は他の学生に比べてかなり身近なものだ。記者会見に行けば、京大記者クラブの記者たちと顔を合わせ、実際に現役の記者たちがどういった質問を投げかけているのか見ている。京大新聞出身の記者からは、激務の話や各社の抱える事情も聞く。なにより自身も記者として取材をし、記事を書いている。そのような京大新聞が、当時フリージャーナリストとして記者クラブを始めとした日本のマスメディアのあり方を批判していた上杉隆氏の講演を主催したのは、新聞・マスメディアの凋落が顕著であったことを表していると言える。

■09年:佐々木俊尚×岡留安則×佐藤卓己「IT時代のジャーナリズム」

毎日新聞社を経てフリージャーナリストの佐々木氏、雑誌『噂の真相』などを創刊した岡留氏、教育学研究科准教授の佐藤氏が登壇した。

前年から続くジャーナリズム関連の講演だが、iPhone発売後にスマートフォンが学生の間で一気に普及していくなかで、1年でも状況は大きく変わっていった。前年の講演では、日本のマスメディアの問題点とそれをどう変えていくべきかが中心的な話題だったが、この年においては、どう変わるかではなく、インターネットで必然的に訪れる変化をどうジャーナリズムに活かすかが主題となっている。それは必ずしも新聞・テレビのようなマスメディアがジャーナリズムの担い手である必要はなく、インターネットを介したなにかに取って代わられていくのではないかという意識の変化の表れでもあった。

※いずれも肩書きは当時