【連載第十七回①】京大新聞の百年 自治の危機を詳報、苦境を技術革新で打開

2024.11.01

主催の文学賞から芥川賞作家誕生、話題に先んじて山中伸弥氏にインタビュー、創刊以来の紙面オンライン公開――連載の第十七回では、1990年代から2010年代の京大新聞の歴史を一気に振り返る。第九回以来となる書き下ろし通史原稿を掲載する。各年代の卒業生に執筆を依頼し、編集部での取材をふまえて再構成した。これまでに掲載した聞き取り取材や紙面抜粋記録(公式サイトでも閲覧可能)を参照しながらご覧いただければ、より具体的に各年代の状況を想起できるだろう。(編集部)

コラム⑩ 国立大学法人化と課外活動環境の変化 2000年代のできごと

90年代は、89年入学の(ミ)さん(ペンネーム)に執筆を依頼し、聞き取り取材や紙面の記述をもとに編集部で一部加筆・修正した。

91年にバブル経済が崩壊し、後に「失われた30年」と呼ばれる長い景気低迷が始まった。就職氷河期に直面した「ロスジェネ」とも呼ばれる世代に当たる編集員たちは、学生新聞の制作を通じて時代の変化にどう向き合っていたのか。

90年代前半、京大新聞のボックスのドアをたたく大学生は少なくなかったが、定着する編集員は1学年あたり3、4人程度だった。さらに90年代後半には、外部団体とのトラブルなどを経て、実働2人にまで減ってしまった。

不況は徐々に京大新聞の財政事情にも影響を及ぼした。90年代前半まではバブル期の余韻で広告収入を得られていたが、90年代も半ばになると急速に出稿量が減少。発行継続のため、経費節減を迫られることになる。対策のひとつとして、94年には年間の定期購読料を2千円から3千円に改定した。

こうした財政悪化と人手不足を背景に、技術面の画期が訪れる。90年には、編集部にワープロを導入。94年4月の紙面に載った編集員のコラムでは、ワープロの導入により、複数人で協力して取材する記事の編集を行いやすくなった旨を指摘している。

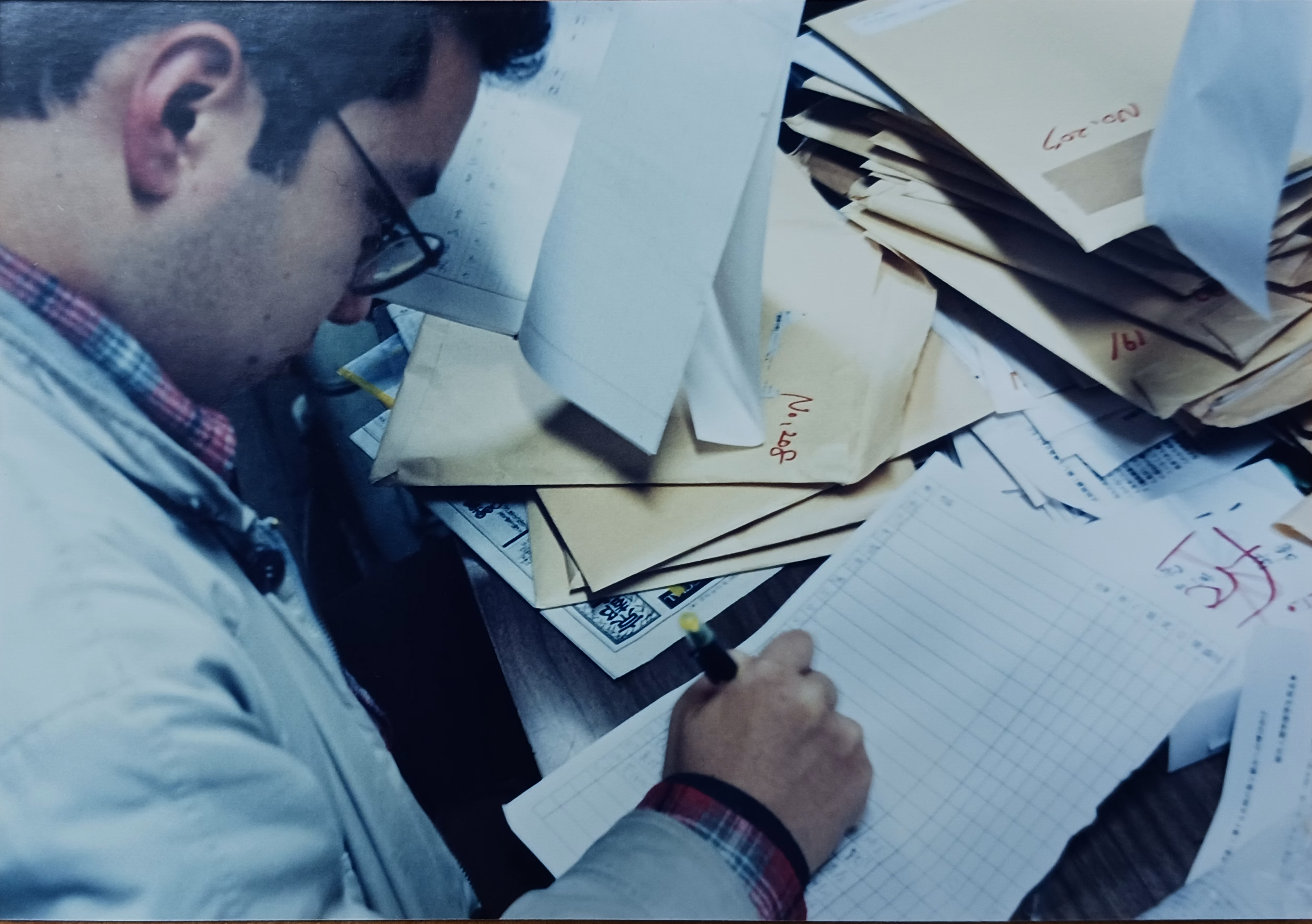

また、レイアウト作業にも大きな変化があった。90年代前半までは、組版作業を印刷所に委託していた。編集員は原稿がそろうと、大阪・福島区にある印刷所に出かけ、レイアウトの調整や校正を実施した。一連の作業には、現場に出向く人手に加え、作業の手間と費用がかかる。ここに目をつけた編集員が、このころ急速に普及が進んでいたパソコンの活用による局面の打開に乗り出した。

当時は、伝統的な植字印刷の進歩に加え、DTP(デスクトップ・パブリッシング)という新たな潮流も刺激となり、印刷業界で技術革新が進んでいた。様々な組版ソフトが開発されるなか、京大新聞は住友金属工業(当時)と交渉し、組版ソフト『エディカラー』の提供を取りつけた。代わりに「京大新聞はエディカラーで製作しています」と記された広告を掲載している。同様に、アップル社から広告出稿と引き換えにパソコンの提供を受けた。これらを駆使し、組版作業を部室で完了できるようになった。出力センターにデータを送るだけで製版・印刷作業が行えることになり、経費の大幅な削減につながった。全国の大学新聞に先駆けてDTPシステムを導入した例であるとともに、連載第14回で専門家から解説を得たとおり、業者向けとされていたソフトをアマチュアメディアに取り入れたケースとしても異例と言える。

また、98年にはウェブサイトを開設している。紙面のコラムで「更新の手間を考えるとぞっとする」と嘆いており、08年ごろまでは「あって、ないようなものだった」と振り返る声もある。それでも、京大新聞のデジタル化へ向けた一歩が刻まれた時代だったことは間違いない。

90年代を通じて京大では、組織改革・再編が続いた。特に93年の教養部の廃止および総合人間学部の設立をめぐる動きには、多くの紙幅を割いた。

教養部は1・2回生に一般教育科目を提供する部局で、森毅氏ら「名物教官」が多数在籍。「単位を取りやすい」「なんでもできる」といったイメージを持たれ、多くの学生は「モラトリアムの中のモラトリアム」を謳歌した。一方、70〜90年代にかけてたびたび改革案が出され、「一般教育の高度化」が目指された。これらの動きに対し紙面では、教官のインタビューや投稿を通して「教養部は廃止すべき」「変わっても良くなる保証はない」といった多様な声を発信するとともに、学生不在で改革が進むことへの懸念から、「自由な2年間を奪い、学生をもっと「つまらない」者にしてしまう」などと危惧を表明した。また、同じころ進行した大学院重点化の動きをめぐっては、大学院生の定員が増えても教員の定員は増えないという構造的な問題点を指摘した。これは、博士課程を終えても就職先が見つからない「ポスドク」の社会問題化を予見していたと言える。

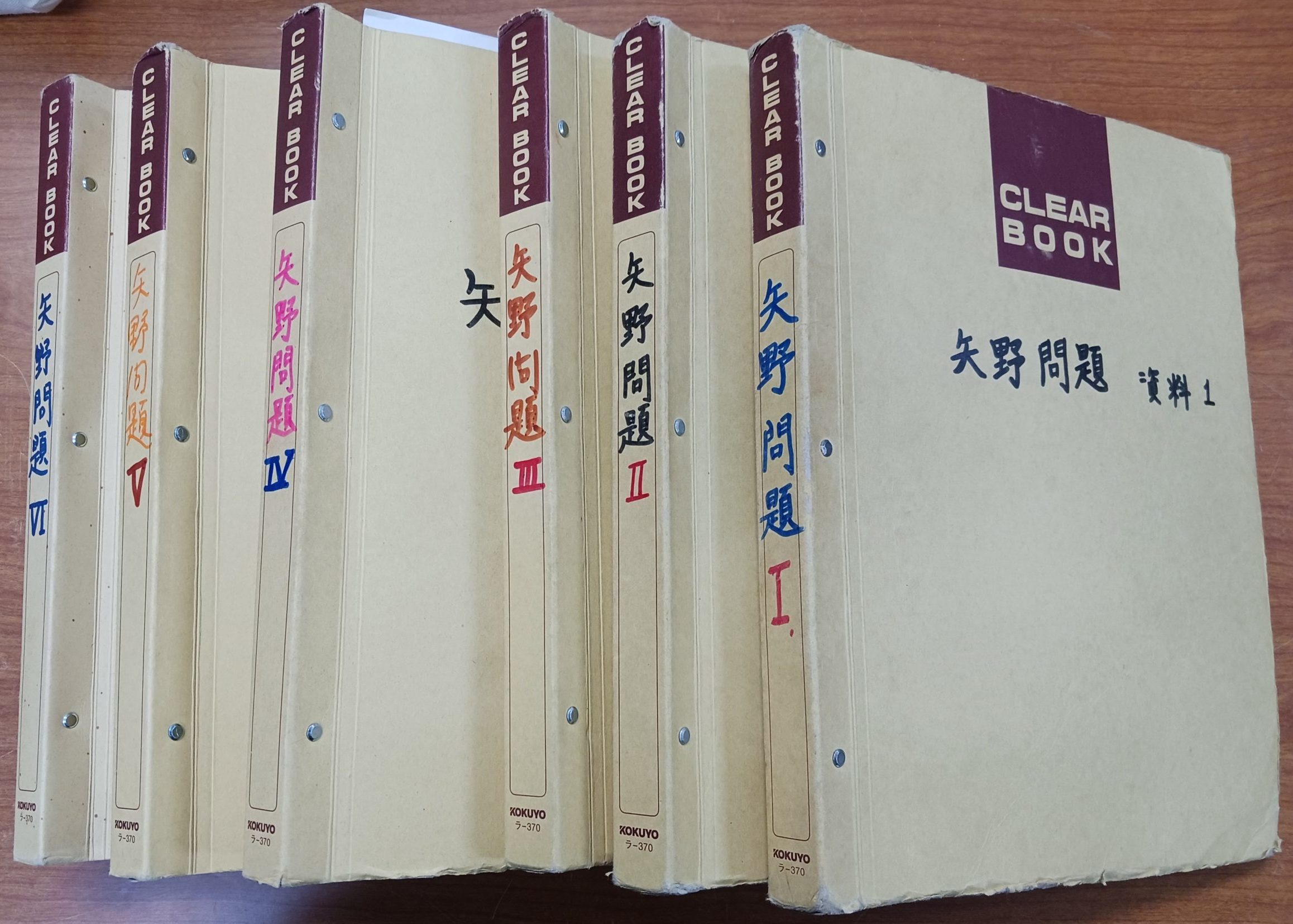

90年代、京大新聞が大学のあり方を問う「ジャーナリズム」としての役割を最も果たしたのが、東南アジア研究センター所長によるセクハラ問題、いわゆる「矢野事件」をめぐる報道だった。大手紙が「矢野氏の秘書が相次ぎ辞職」と報じたのをきっかけに、センターへの取材を始めた。問題を重大視した女性職員の有志が文部大臣へ質問書を送ったことなどから、関係職員にも接触。被害者から京都弁護士会に人権救済申立があったことをふまえ、担当の弁護士にも取材した。

センター内の調査では強姦事件まで発覚したが、本人は全面否認したまま東南ア研の所長を辞任した。真相の究明を求める声が高まるなか、93年12月1日号から連載「研究室の虚実」の掲載を開始した。

連載の2回目を終えた後、編集部に卒業生から連絡が入った。「矢野研究室の元秘書が取材を受けてもいいと言っている」。この元秘書から見せられたのが、矢野氏が秘書に唱えさせていたという「五訓」だった。「矢野先生は、世界の宝、日本の柱です」といった異様な内容が並ぶ。これらの紙面化を通して、研究室という特殊な閉鎖空間で起きた性被害事件について、どのメディアよりも詳細に報道したと自負できる。

何人もの編集員が執筆を担当した「研究室の虚実」は、翌96年まで番外編を含め計11回掲載した。この間、女性教官をはじめ研究者や職員、学生らが紙面を通じてキャンパス内でのセクハラや性差別問題について発言した。事件をきっかけにシンポジウムや集会も数多く開かれた。

18年5月、京大の名物だったキャンパス周辺の立て看板を大学当局が一斉撤去し、全国から批判の声が上がった。記事を振り返ると、こうした「管理強化」の流れは、90年代当時から徐々に強まっていたことが分かる。

例を挙げれば、93年6月、学生が時計台前に丸太小屋を建ててビールを振る舞うなどしていたところ、職員が連日「説得」に訪れ、設置3日後には数十人がかりで小屋を解体した。同年夏ごろの総合人間学部構内では、職員が壁に貼ってあったビラを剥がし、その光景を見た学生側が強く抗議している。94年には、大学が迷惑駐車の排除を目的として北部キャンパスに入構規制ゲートを設置。95年には、北部構内で取り壊し予定の建物を学生らが占拠し、「きんじハウス」としてイベントやカフェなどに数か月間活用。結局、電気・ガスを止められ、閉鎖に至った。紙面では、こうした「自由」な活動について、徐々に態度を硬化させていく当局の対応とともに記録している。

なかでも大きなトピックとなったのは、94年秋の説明会実施で本格化した西部構内および吉田寮周辺などのサークル棟の建て替え問題である。西部にボックスを持つ京大新聞も当事者とあって、サークル側と当局の交渉の取材・報道に注力した。当時、建物の老朽化は多くのサークルにとって深刻な問題だった。しかし他大学の事例を見ると、建て替えを契機に休日や夜間の使用ができなくなるなど、サークルの自主的な活動が大幅に制限される問題が発生していた。京大では、老朽化を理由に当局が吉田寮の「在寮期限」を設定した問題(89年に「執行完了」扱いとなり事実上撤回)が起きた直後でもあり、緊張感は大いに高まった。サークル棟の建て替えは、この段階では具体化せず、2000年代に再浮上した。交渉を経て2007年に合意に至り、09年にかけて現在の建物が完成した。

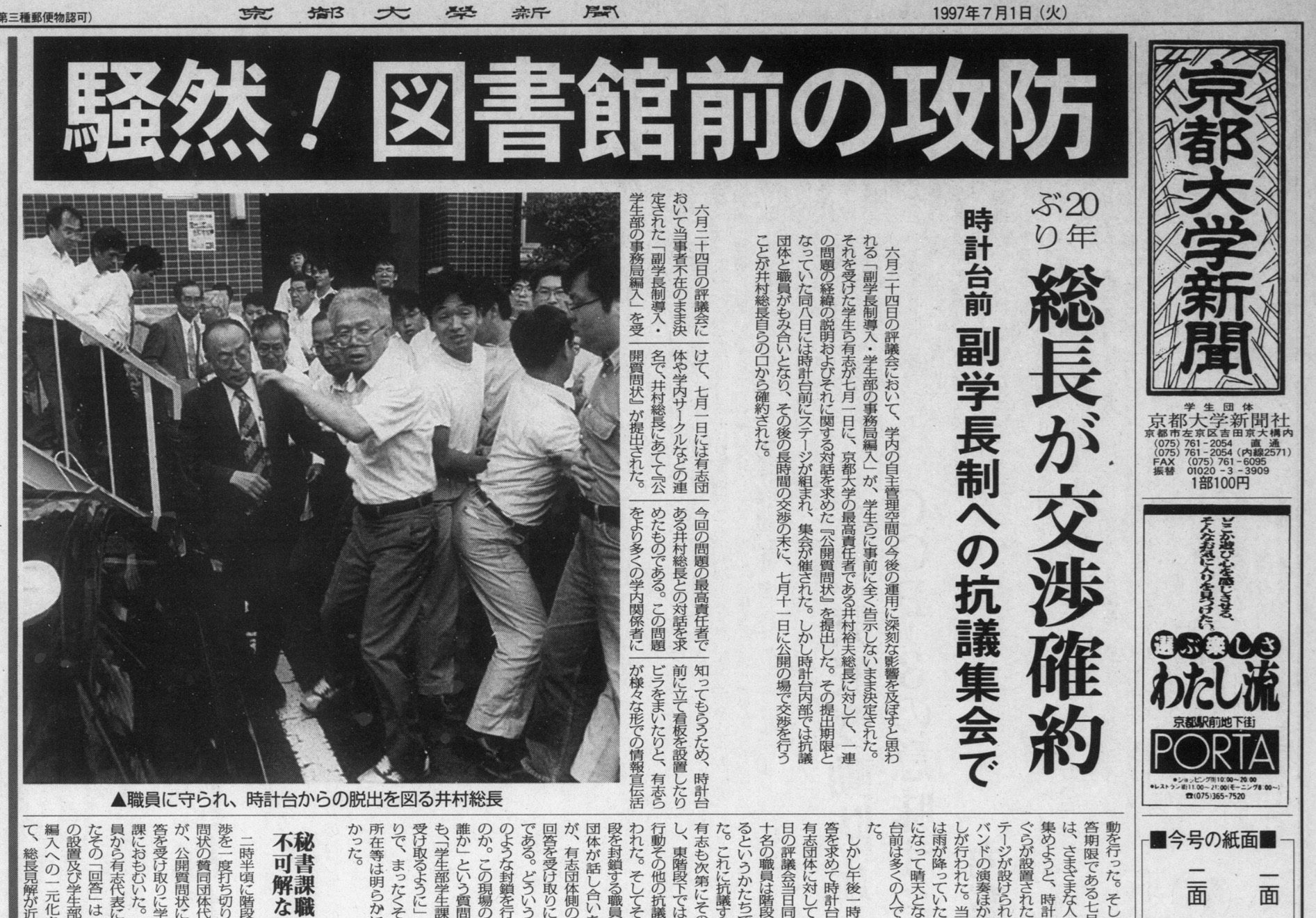

京大では90年代中頃まで、学生と当局が対立しつつも大学の運営に関わる当事者として互いに尊重し合う文化があった。そんな関係を揺るがすできごとが、97年に決まった副学長制の導入および学生部の本部編入だった。これまで独立した部局として学生に対応してきた学生部の機動性が損なわれ、学生寮やサークルボックスなど自治・自主管理空間の維持に悪影響を及ぼすとの危機感が高まり、学生を中心に抗議運動が過熱した。実に20年ぶりとなる総長団交まで開かれたが、結局、98年に副学長制が導入され、政府からの出向者が副学長に就くなど、文科省の推し進めるトップダウン的大学運営が京大にも反映されるようになった。

当時の学生らの懸念は、近年の吉田寮問題を見れば明らかだ。寮生の追い出しを狙って裁判にまで打って出る強硬路線のレールは、このころに着々と敷かれていったと言える。一方、98年5月には、副学長制の導入に際して不透明な意思決定が行われたことへの抗議の声をふまえ、副学長が学内会議での議論内容を報告する公開の連絡会が開かれるようになった。京大新聞としても、2016年ごろに中止状態になるまで、情報源のひとつとして活用することになる。強硬路線が見られる反面、団交しかり、連絡会しかり、大学当局からの「説明」を受けて声を上げる場はまだあった、という見方もできる。

大学改革や自治に関する問題をめぐっては、緊迫した攻防の様子を収めた写真を大きく掲載したり、号外を発行したりと、当局や学生の動きをつぶさに伝えたほか、総長をはじめとする関係者へのインタビューも適宜試みた。

当時の紙面をめくり返してみると、特集記事や連載のテーマは、大学改革から環境問題、中国や東南アジアの情勢、障害者の人権やジェンダーへの問題提起、ジャーナリズムのあり方まで多岐にわたる。そこには一定の枠としての編集方針はあったものの、ひとりひとりの編集員が問題意識を深掘りするのを後押しする自由な雰囲気を見出すことができる。

慢性的な編集員の人手不足に悩まされ、86年から続けていた受験生向け冊子『サクセスブック』の発行が98年刊行分を最後に途絶えた。一方、講演会などイベントの開催に取り組んだ。ニュースキャスターの筑紫哲也氏(91年)、政治評論家の岩見隆夫氏と、若手政治家として注目を浴びていた前原誠司氏との討論会(94年)などを実施した。

新聞発行以外でのユニークな挑戦は、97年に復活第1回を開催し、その後も不定期で続いている「京大新聞新人文学賞」だ。「昔やっていたらしいし、復活させよう」。ファストフード店での何気ない雑談から、1970年以来の開催が実現した。200通を超える応募があったものの、編集員の下読みを経て絞り込まれた最終選考7本でさえ、審査員の若島正教授から「論外」、「莫迦じゃないか」といった厳しい評が飛んだ。そんななか、若島氏が「非常に面白い」と高評価し、もうひとりの審査員の森毅氏も「味がある」と同調したのが、吉村浩一氏の『国営巨大浴場の午後』であり、これが大賞を受賞した。吉村氏は「吉村萬壱」名義で執筆を続け、01年に文學界新人賞、さらには03年に芥川賞を受賞し、復活初回の京大新聞文学賞に箔がつく形となった。

90年代の通史でふれたボックス棟の建て替えは、00年代に本格化することになる。ここでは、京大新聞の00年代通史を振り返る前に、00年代前半の京大にまつわるできごとを、次頁通史と同じく卒業生の(税)氏の寄稿で振り返る。特に国立大学法人化は様々な論点があり、その評価も「失敗だった」「不可避だった」などと分かれるところである。課外活動にまつわる動向も含め、20年前に何が起きていたのか、その概要をみる。

2003年に国立大学法人法が施行されたことに伴い、04年度から京都大学は国立大学法人としてのスタートを切った。

前任の長尾真総長の路線を継承する形で、激動期の総長として選出された尾池和夫総長(2003年12月〜)には、法人化前後の京大の諸政策をめぐって幾度も取材を行うこととなった。

法人化後の国立大学を待っていたのは、運営費交付金の毎年1%の削減による人件費の逼迫、競争的資金獲得争いにともなう研究現場の疲弊であった。法人化で設けられた、経営面の審議にあたる研究協議会には、文科省との関係強化のために元文部官僚や文科省の関係者を迎え入れる国立大が相次ぎ、京大もまた例外ではなかった。00年代当初より、国公立・私立を問わず、国内の大学間において資金獲得競争が強いられるようになった。その一例が、文部科学省が02年度に設けた「21世紀COEプログラム」であった。各大学の申請に対し審査を経て5年分の拠点形成資金を得られるというものである。07年度からは「グローバルCOEプログラム」へ引き継がれた後、既に事業終了しているが、それぞれの学部・研究科が予算確保のために研究業績や将来性をアピールする作業に追われる流れはこの頃に強化され、現在に続いているといえるだろう。

05年2月には、法人化で懸念されていた授業料の値上げが現実のものとなった。05年度から52万800円だった授業料が53万5800円に値上げされることとなり、当日役員会が行われていた本部事務局棟には学生が押し掛け、職員ともみ合う事態となった。事務局棟に駆けつけた編集員は、職員から多くの学生と同じく棟内への立ち入りを拒まれたものの、報道の意義を主張して階上の会議室へと無事に到達し、会議室前で値上げ反対を訴える学生の様子を撮影することに成功した。

04年4月には、司法制度改革の一環として法科大学院が発足した。研究機関である大学院が実務家・専門職業人の養成の側面も備えるという「専門職大学院」の嚆矢となるものであった。ところが発足後には、司法試験合格者数は発足時の想定数を大きく下回り、法科大学院は全国で定員割れや募集停止が相次いだ。

このように、00年代に行われた国策としての「大学改革」は不首尾に終わったと総括せざるをえないだろう。ところがこうした失敗の数々を尻目に、2024年現在では「国際卓越研究大学制度」によりさらなる「選択と集中」政策が進められているのが現状である。

04年、吉田南構内では一部の区域で自転車の通行禁止や楽器等の演奏禁止などの規制措置がとられ、事前の通告がなかったこともあり学生から不満の声が多く上がった。また、本部構内では北西門の改修計画が持ち上がり、当初の計画では百万遍交差点の石垣への立て看板掲出を大きく制限する形となっていた。計画の見直しを求める学生有志と大学当局との間に度々緊張が生じた。05年1月には石垣撤去反対を訴える「石垣★カフェ」が建設され学内外の話題を呼び、京大新聞でも度々取り上げている(双方が合意に至り、石垣問題が決着をみた05年8月には本紙でも号外を発行した。学部自治会と吉田寮のリソグラフで印刷した)。この頃から立て看板への規制をはじめとするキャンパスの管理強化は次第に強まっていったといえる。

西部構内の整備も進んでいた。02年に西部構内サークルボックス棟の建て替え計画が突如持ち上がった。影響を受けるサークルは連合体(B連)を結成し、学生部との長期間の交渉が続いた。07年になりようやく現行の新ボックス棟の計画骨子が固まった。当事者でもある京大新聞も長くこの問題を追ったが、構内の自治をめぐる課題、サークル内の世代交代とサークル間の意思統一の難しさなどの困難が浮き彫りとなった。

課外活動をめぐっては、学生との折衝窓口である学生部にも変化があった。06年4月の事務組織再編では、学生部のうち旧厚生課が学生センターに移管され、厚生・課外活動担当部門が学生部から切り離される形となった。これまで長く窓口を担当した職員も次第に異動などで姿を消し、学生と職員との交流が徐々に薄らぎ始めていた。

目次

通史⑧ 人員不足・デジタル化 1990〜1999コラム⑩ 国立大学法人化と課外活動環境の変化 2000年代のできごと

通史⑧ 人員不足・デジタル化 1990〜1999

90年代は、89年入学の(ミ)さん(ペンネーム)に執筆を依頼し、聞き取り取材や紙面の記述をもとに編集部で一部加筆・修正した。

電子組版で経費削減

91年にバブル経済が崩壊し、後に「失われた30年」と呼ばれる長い景気低迷が始まった。就職氷河期に直面した「ロスジェネ」とも呼ばれる世代に当たる編集員たちは、学生新聞の制作を通じて時代の変化にどう向き合っていたのか。

90年代前半、京大新聞のボックスのドアをたたく大学生は少なくなかったが、定着する編集員は1学年あたり3、4人程度だった。さらに90年代後半には、外部団体とのトラブルなどを経て、実働2人にまで減ってしまった。

不況は徐々に京大新聞の財政事情にも影響を及ぼした。90年代前半まではバブル期の余韻で広告収入を得られていたが、90年代も半ばになると急速に出稿量が減少。発行継続のため、経費節減を迫られることになる。対策のひとつとして、94年には年間の定期購読料を2千円から3千円に改定した。

こうした財政悪化と人手不足を背景に、技術面の画期が訪れる。90年には、編集部にワープロを導入。94年4月の紙面に載った編集員のコラムでは、ワープロの導入により、複数人で協力して取材する記事の編集を行いやすくなった旨を指摘している。

また、レイアウト作業にも大きな変化があった。90年代前半までは、組版作業を印刷所に委託していた。編集員は原稿がそろうと、大阪・福島区にある印刷所に出かけ、レイアウトの調整や校正を実施した。一連の作業には、現場に出向く人手に加え、作業の手間と費用がかかる。ここに目をつけた編集員が、このころ急速に普及が進んでいたパソコンの活用による局面の打開に乗り出した。

当時は、伝統的な植字印刷の進歩に加え、DTP(デスクトップ・パブリッシング)という新たな潮流も刺激となり、印刷業界で技術革新が進んでいた。様々な組版ソフトが開発されるなか、京大新聞は住友金属工業(当時)と交渉し、組版ソフト『エディカラー』の提供を取りつけた。代わりに「京大新聞はエディカラーで製作しています」と記された広告を掲載している。同様に、アップル社から広告出稿と引き換えにパソコンの提供を受けた。これらを駆使し、組版作業を部室で完了できるようになった。出力センターにデータを送るだけで製版・印刷作業が行えることになり、経費の大幅な削減につながった。全国の大学新聞に先駆けてDTPシステムを導入した例であるとともに、連載第14回で専門家から解説を得たとおり、業者向けとされていたソフトをアマチュアメディアに取り入れたケースとしても異例と言える。

また、98年にはウェブサイトを開設している。紙面のコラムで「更新の手間を考えるとぞっとする」と嘆いており、08年ごろまでは「あって、ないようなものだった」と振り返る声もある。それでも、京大新聞のデジタル化へ向けた一歩が刻まれた時代だったことは間違いない。

組織改革・再編を注視

90年代を通じて京大では、組織改革・再編が続いた。特に93年の教養部の廃止および総合人間学部の設立をめぐる動きには、多くの紙幅を割いた。

教養部は1・2回生に一般教育科目を提供する部局で、森毅氏ら「名物教官」が多数在籍。「単位を取りやすい」「なんでもできる」といったイメージを持たれ、多くの学生は「モラトリアムの中のモラトリアム」を謳歌した。一方、70〜90年代にかけてたびたび改革案が出され、「一般教育の高度化」が目指された。これらの動きに対し紙面では、教官のインタビューや投稿を通して「教養部は廃止すべき」「変わっても良くなる保証はない」といった多様な声を発信するとともに、学生不在で改革が進むことへの懸念から、「自由な2年間を奪い、学生をもっと「つまらない」者にしてしまう」などと危惧を表明した。また、同じころ進行した大学院重点化の動きをめぐっては、大学院生の定員が増えても教員の定員は増えないという構造的な問題点を指摘した。これは、博士課程を終えても就職先が見つからない「ポスドク」の社会問題化を予見していたと言える。

どこよりも詳報した「矢野事件」

90年代、京大新聞が大学のあり方を問う「ジャーナリズム」としての役割を最も果たしたのが、東南アジア研究センター所長によるセクハラ問題、いわゆる「矢野事件」をめぐる報道だった。大手紙が「矢野氏の秘書が相次ぎ辞職」と報じたのをきっかけに、センターへの取材を始めた。問題を重大視した女性職員の有志が文部大臣へ質問書を送ったことなどから、関係職員にも接触。被害者から京都弁護士会に人権救済申立があったことをふまえ、担当の弁護士にも取材した。

センター内の調査では強姦事件まで発覚したが、本人は全面否認したまま東南ア研の所長を辞任した。真相の究明を求める声が高まるなか、93年12月1日号から連載「研究室の虚実」の掲載を開始した。

連載の2回目を終えた後、編集部に卒業生から連絡が入った。「矢野研究室の元秘書が取材を受けてもいいと言っている」。この元秘書から見せられたのが、矢野氏が秘書に唱えさせていたという「五訓」だった。「矢野先生は、世界の宝、日本の柱です」といった異様な内容が並ぶ。これらの紙面化を通して、研究室という特殊な閉鎖空間で起きた性被害事件について、どのメディアよりも詳細に報道したと自負できる。

何人もの編集員が執筆を担当した「研究室の虚実」は、翌96年まで番外編を含め計11回掲載した。この間、女性教官をはじめ研究者や職員、学生らが紙面を通じてキャンパス内でのセクハラや性差別問題について発言した。事件をきっかけにシンポジウムや集会も数多く開かれた。

「自主管理空間」の変容を注視

18年5月、京大の名物だったキャンパス周辺の立て看板を大学当局が一斉撤去し、全国から批判の声が上がった。記事を振り返ると、こうした「管理強化」の流れは、90年代当時から徐々に強まっていたことが分かる。

例を挙げれば、93年6月、学生が時計台前に丸太小屋を建ててビールを振る舞うなどしていたところ、職員が連日「説得」に訪れ、設置3日後には数十人がかりで小屋を解体した。同年夏ごろの総合人間学部構内では、職員が壁に貼ってあったビラを剥がし、その光景を見た学生側が強く抗議している。94年には、大学が迷惑駐車の排除を目的として北部キャンパスに入構規制ゲートを設置。95年には、北部構内で取り壊し予定の建物を学生らが占拠し、「きんじハウス」としてイベントやカフェなどに数か月間活用。結局、電気・ガスを止められ、閉鎖に至った。紙面では、こうした「自由」な活動について、徐々に態度を硬化させていく当局の対応とともに記録している。

なかでも大きなトピックとなったのは、94年秋の説明会実施で本格化した西部構内および吉田寮周辺などのサークル棟の建て替え問題である。西部にボックスを持つ京大新聞も当事者とあって、サークル側と当局の交渉の取材・報道に注力した。当時、建物の老朽化は多くのサークルにとって深刻な問題だった。しかし他大学の事例を見ると、建て替えを契機に休日や夜間の使用ができなくなるなど、サークルの自主的な活動が大幅に制限される問題が発生していた。京大では、老朽化を理由に当局が吉田寮の「在寮期限」を設定した問題(89年に「執行完了」扱いとなり事実上撤回)が起きた直後でもあり、緊張感は大いに高まった。サークル棟の建て替えは、この段階では具体化せず、2000年代に再浮上した。交渉を経て2007年に合意に至り、09年にかけて現在の建物が完成した。

京大では90年代中頃まで、学生と当局が対立しつつも大学の運営に関わる当事者として互いに尊重し合う文化があった。そんな関係を揺るがすできごとが、97年に決まった副学長制の導入および学生部の本部編入だった。これまで独立した部局として学生に対応してきた学生部の機動性が損なわれ、学生寮やサークルボックスなど自治・自主管理空間の維持に悪影響を及ぼすとの危機感が高まり、学生を中心に抗議運動が過熱した。実に20年ぶりとなる総長団交まで開かれたが、結局、98年に副学長制が導入され、政府からの出向者が副学長に就くなど、文科省の推し進めるトップダウン的大学運営が京大にも反映されるようになった。

当時の学生らの懸念は、近年の吉田寮問題を見れば明らかだ。寮生の追い出しを狙って裁判にまで打って出る強硬路線のレールは、このころに着々と敷かれていったと言える。一方、98年5月には、副学長制の導入に際して不透明な意思決定が行われたことへの抗議の声をふまえ、副学長が学内会議での議論内容を報告する公開の連絡会が開かれるようになった。京大新聞としても、2016年ごろに中止状態になるまで、情報源のひとつとして活用することになる。強硬路線が見られる反面、団交しかり、連絡会しかり、大学当局からの「説明」を受けて声を上げる場はまだあった、という見方もできる。

大学改革や自治に関する問題をめぐっては、緊迫した攻防の様子を収めた写真を大きく掲載したり、号外を発行したりと、当局や学生の動きをつぶさに伝えたほか、総長をはじめとする関係者へのインタビューも適宜試みた。

当時の紙面をめくり返してみると、特集記事や連載のテーマは、大学改革から環境問題、中国や東南アジアの情勢、障害者の人権やジェンダーへの問題提起、ジャーナリズムのあり方まで多岐にわたる。そこには一定の枠としての編集方針はあったものの、ひとりひとりの編集員が問題意識を深掘りするのを後押しする自由な雰囲気を見出すことができる。

主催の文学賞から芥川賞作家が誕生

慢性的な編集員の人手不足に悩まされ、86年から続けていた受験生向け冊子『サクセスブック』の発行が98年刊行分を最後に途絶えた。一方、講演会などイベントの開催に取り組んだ。ニュースキャスターの筑紫哲也氏(91年)、政治評論家の岩見隆夫氏と、若手政治家として注目を浴びていた前原誠司氏との討論会(94年)などを実施した。

新聞発行以外でのユニークな挑戦は、97年に復活第1回を開催し、その後も不定期で続いている「京大新聞新人文学賞」だ。「昔やっていたらしいし、復活させよう」。ファストフード店での何気ない雑談から、1970年以来の開催が実現した。200通を超える応募があったものの、編集員の下読みを経て絞り込まれた最終選考7本でさえ、審査員の若島正教授から「論外」、「莫迦じゃないか」といった厳しい評が飛んだ。そんななか、若島氏が「非常に面白い」と高評価し、もうひとりの審査員の森毅氏も「味がある」と同調したのが、吉村浩一氏の『国営巨大浴場の午後』であり、これが大賞を受賞した。吉村氏は「吉村萬壱」名義で執筆を続け、01年に文學界新人賞、さらには03年に芥川賞を受賞し、復活初回の京大新聞文学賞に箔がつく形となった。

目次へ戻る

コラム⑩ 国立大学法人化と課外活動環境の変化 2000年代のできごと

90年代の通史でふれたボックス棟の建て替えは、00年代に本格化することになる。ここでは、京大新聞の00年代通史を振り返る前に、00年代前半の京大にまつわるできごとを、次頁通史と同じく卒業生の(税)氏の寄稿で振り返る。特に国立大学法人化は様々な論点があり、その評価も「失敗だった」「不可避だった」などと分かれるところである。課外活動にまつわる動向も含め、20年前に何が起きていたのか、その概要をみる。

国立大学法人化、専門職大学院

2003年に国立大学法人法が施行されたことに伴い、04年度から京都大学は国立大学法人としてのスタートを切った。

前任の長尾真総長の路線を継承する形で、激動期の総長として選出された尾池和夫総長(2003年12月〜)には、法人化前後の京大の諸政策をめぐって幾度も取材を行うこととなった。

法人化後の国立大学を待っていたのは、運営費交付金の毎年1%の削減による人件費の逼迫、競争的資金獲得争いにともなう研究現場の疲弊であった。法人化で設けられた、経営面の審議にあたる研究協議会には、文科省との関係強化のために元文部官僚や文科省の関係者を迎え入れる国立大が相次ぎ、京大もまた例外ではなかった。00年代当初より、国公立・私立を問わず、国内の大学間において資金獲得競争が強いられるようになった。その一例が、文部科学省が02年度に設けた「21世紀COEプログラム」であった。各大学の申請に対し審査を経て5年分の拠点形成資金を得られるというものである。07年度からは「グローバルCOEプログラム」へ引き継がれた後、既に事業終了しているが、それぞれの学部・研究科が予算確保のために研究業績や将来性をアピールする作業に追われる流れはこの頃に強化され、現在に続いているといえるだろう。

05年2月には、法人化で懸念されていた授業料の値上げが現実のものとなった。05年度から52万800円だった授業料が53万5800円に値上げされることとなり、当日役員会が行われていた本部事務局棟には学生が押し掛け、職員ともみ合う事態となった。事務局棟に駆けつけた編集員は、職員から多くの学生と同じく棟内への立ち入りを拒まれたものの、報道の意義を主張して階上の会議室へと無事に到達し、会議室前で値上げ反対を訴える学生の様子を撮影することに成功した。

04年4月には、司法制度改革の一環として法科大学院が発足した。研究機関である大学院が実務家・専門職業人の養成の側面も備えるという「専門職大学院」の嚆矢となるものであった。ところが発足後には、司法試験合格者数は発足時の想定数を大きく下回り、法科大学院は全国で定員割れや募集停止が相次いだ。

このように、00年代に行われた国策としての「大学改革」は不首尾に終わったと総括せざるをえないだろう。ところがこうした失敗の数々を尻目に、2024年現在では「国際卓越研究大学制度」によりさらなる「選択と集中」政策が進められているのが現状である。

課外活動をめぐる状況

04年、吉田南構内では一部の区域で自転車の通行禁止や楽器等の演奏禁止などの規制措置がとられ、事前の通告がなかったこともあり学生から不満の声が多く上がった。また、本部構内では北西門の改修計画が持ち上がり、当初の計画では百万遍交差点の石垣への立て看板掲出を大きく制限する形となっていた。計画の見直しを求める学生有志と大学当局との間に度々緊張が生じた。05年1月には石垣撤去反対を訴える「石垣★カフェ」が建設され学内外の話題を呼び、京大新聞でも度々取り上げている(双方が合意に至り、石垣問題が決着をみた05年8月には本紙でも号外を発行した。学部自治会と吉田寮のリソグラフで印刷した)。この頃から立て看板への規制をはじめとするキャンパスの管理強化は次第に強まっていったといえる。

西部構内の整備も進んでいた。02年に西部構内サークルボックス棟の建て替え計画が突如持ち上がった。影響を受けるサークルは連合体(B連)を結成し、学生部との長期間の交渉が続いた。07年になりようやく現行の新ボックス棟の計画骨子が固まった。当事者でもある京大新聞も長くこの問題を追ったが、構内の自治をめぐる課題、サークル内の世代交代とサークル間の意思統一の難しさなどの困難が浮き彫りとなった。

課外活動をめぐっては、学生との折衝窓口である学生部にも変化があった。06年4月の事務組織再編では、学生部のうち旧厚生課が学生センターに移管され、厚生・課外活動担当部門が学生部から切り離される形となった。これまで長く窓口を担当した職員も次第に異動などで姿を消し、学生と職員との交流が徐々に薄らぎ始めていた。