【連載第二十回】京大新聞の百年 厳しい校正の洗礼経て、「好きなように関われた」

2024.12.16

「自由に1面使えた」、「指摘が入って紙面化に至らないことも」――「企画」と呼ばれる特集記事の実現をめぐって、歴代在籍者の認識は多少分かれるようだ。2025年4月の京大新聞創刊100周年に向け、その歴史を振り返る連載の第二十回は、2010年代の編集部内外の雰囲気を聞き取り取材でたどる。(編集部)

⑴2010年代中盤以降の3名

⑵2010年代後半の1名

⑶2010年代中盤以降の3名

⑷2010年代後半の1名

⑸コロナ前後ごろの4人

拾い読み⑰ 大学運営で新設・導入相次ぐ 2015年の紙面

拾い読み⑱ 学生逮捕からプリキュアまで 2016〜2018年の紙面

2010年代を知る12名への聞き取り取材の内容を掲載する。雑多な「企画」の採用をめぐっては、他の学内情報誌の存在も意識しながら様々な葛藤を経ていたことがうかがえる。60名以上の卒業生に取材してきたなかで、今回は聞き手の(村)(18年入学の院生)と在籍が重なる世代に差しかかった。一部、質問文で自らの感覚を補ってまとめた。(村)

⑴2010年代中盤以降の3名

―入社のきっかけは。

通 文化系のサークルをいくつか回ったけど、明るいノリが合わず、京大新聞の落ち着いた雰囲気がしっくりきた。

易 文章を書くサークルに入りたくて、新歓の行事で新聞をもらって、ここにしようと。見学に行ったら私以外は男性しかいなくて「まじかよ」と思った。女性の同期が1人入ったけど、その後2年間、女性は入らず。

鹿 入会費なしを条件にいくつか回って、特に雰囲気が合うと思った。いろいろな情報を得たいという気持ちもあった。

―会議の雰囲気は。

通 真面目。笑顔はなく、会社でもあんなに重苦しい会議はない(笑)。何か提案すると、誰かから「この点は考慮しているのか」みたいな指摘が入るから、発言に気をつかった。

易 きつく怒られるとかはないけど、ツッコミを受ける。

通 そう。会議以外のときは和気あいあいとしていた。授業の合間にボックスに行けばいつも誰かいるし、楽しかった。

鹿 真面目な空気の一方、合宿とかでは全然ギスギスしないし、おもしろいバランスだなと。集まって大騒ぎするほど仲良しではないけど、一緒にいて苦ではないという雰囲気。

易 先輩の(築)が、自分たちは壊れたエレベーターに乗り合わせたにすぎないと言っていたのが印象的。偶然同じ場にいるだけ、みたいな意味。

通 たしかに自主的に集まって遊ぶとかはあまりなかった。

易 受け身な雰囲気だった。新歓活動をするかどうかという話が出るほど。

通 「来たい人だけ来ればいい」みたいな。そんなことを言っているから人が来ない(笑)。

―企画の提案が全然通らなかったという話も聞く。

通 提案は自由にできて、特にノンポリ的な企画はいくらでもやらせてもらえた。一方で、色の濃い企画をすると指摘が入る。

易 文化記事的な企画は比較的通りやすい。もちろん正面から政治的な企画も載っていたし、練れば通るけど、チェックの目はより厳しいイメージ。

鹿 題材が原因で弾かれる感覚はない。単に練り不足。ふんわりしたものは載らないけど、視点がしっかりしていれば通る。

通 紙面を埋めるために歓迎されることも。構内の謎を調べる「京大あれこれ」は、空きスペースを埋めたいという思いもあって提案して、「いいね」となった。

鹿 自分の初取材は「あれこれ」。そういう意味でも使える。

―記事化にあたっての基準は。

通 ボックスで一般紙3紙を購読していて、それと同じ記事を書いても仕方ないという感覚があった。教員が読んでくれていることもあって、京大に特化した話題を意識した。

易 『Chot★Better』(学生団体によって21年ごろまで発行されていた情報誌)的な方向性にはならないように、という気持ちがあった。

通 あれはクオリティーが高かった。

易 平成のフリーペーパーブームの流れを汲んでいると言える。京大の授業・サークル情報とか、京大周辺の生活情報を扱ったしっかりした冊子。そこよりはもう少し踏み込んだ記事を書こうという雰囲気があった。

通 他にも、原理研究会系の『京大学生新聞』とか、『京大CLOCK』(複数の大学の学生からなるUNN関西学生報道連盟系の新聞、20年廃刊)とかがあった。あちらのほうがとっつきやすくて、京大新聞は硬派で文章が多いから、「どうにかならないかな」と思っていた。

易 ただ、他の媒体ではプリキュア全作品レビュー(16年4月1日号・16日号)のような記事は書けなかった気もするし、硬派だけど何を載せてもいいという懐の深さはありがたかった。

通 まじめに読むとおもしろい、というのが売りだった。

―印象に残る記事は。

鹿 ゴミ処理施設へ取材に行って、道中で迷子になったこと。ネットで探したマップが間違っていた。取材はどうにか終わって、先方に紙面を送ったら喜んでいただけたからよかったけど。

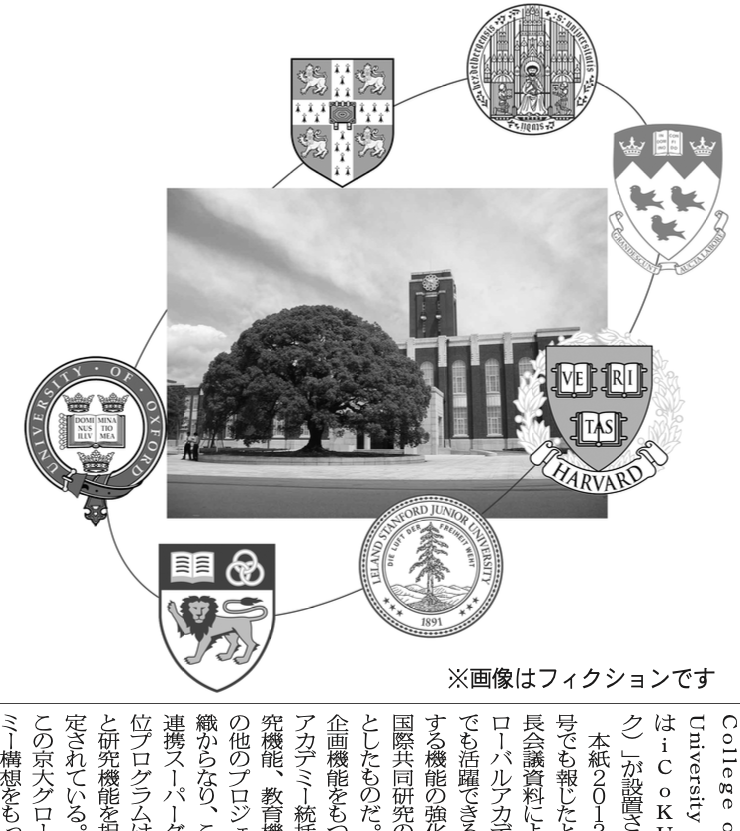

通 スーパーグローバル大学創生支援の記事が印象的。文科省が競争型の補助金を出す話。事業の名称を皮肉って、京大を地球に見立てて周りに惑星っぽく他大学のロゴを並べるという図を作って載せた。一方で、文科省に電話取材したら担当の課長さんが受けてくれて、熱く語ってくれた。感化されることはなかったけど、「馬鹿にしてごめん」と思ってそれ以降は控えた。

易 「LGBTのいま」という連載企画で、当事者として支援に取り組んでおられる遠藤まめたさんに話を聞いた。京大に入ってジェンダー関連の話題に興味を持つようになって、この取材は先輩に誘ってもらった形だけど、記事にできてうれしかった。他にはアニメ評も印象的。先輩の(47)の記事がネットでバズったり、書評を熱心に書く先輩がいたりして、私もそういうジャンルの記事をよく書いた。きっかけは『赤毛のアン』全作品レビュー。1回生のとき、全話見てと言われた。1本30分×50話。批評なんて書いたことがなかったけど、11月祭で授業が休みになる期間を使ってひたすら見て書いた。

―アニメはもともと好き。

易 そう。(47)と飲みの場とかで盛り上がって、「好きなら書いたらいいじゃん」と言われた。それでいきなり50話を見せるのは酷だけど(笑)。

通 スポーツ記事も増えた。

易 もともとは手薄だったけど、そのころ京大の野球部が強くて、先輩が特集記事を書いた。田中投手(英祐、元ロッテ)がプロに指名されたときのドラフトを取材したり、阪神2軍との試合に行ったりした。

通 遊び心でスポーツ新聞のようなレイアウトにした。短い記事で埋められるとあって、盛り上がった。当時は記事が不足しがちで、大きい自社広告で埋めた。5段どころか6、7段……

鹿 半分超える(笑)。

通 趣味に全振りの紙面もあった。僕はバス関連。自分がデスク(持ち回りの号ごとの責任者)の号でネタがなくて、でも絶対に4面にするぞと意気込んで企画した。片道2時間ほど走るバスに乗って紀行文を書いた。注釈をたくさんつけて、その細かさをみんなにつっこまれた。

易 「ゆっくりと曲がる」という言葉に注がついていて、「なんだこれは」と騒然とした(笑)。当時は、高畑勲作品を連載で特集したり、バス企画も何回か載せたりと、趣味の色が強かった。

通 1回生でも1面丸ごと自由に使わせてもらえた。

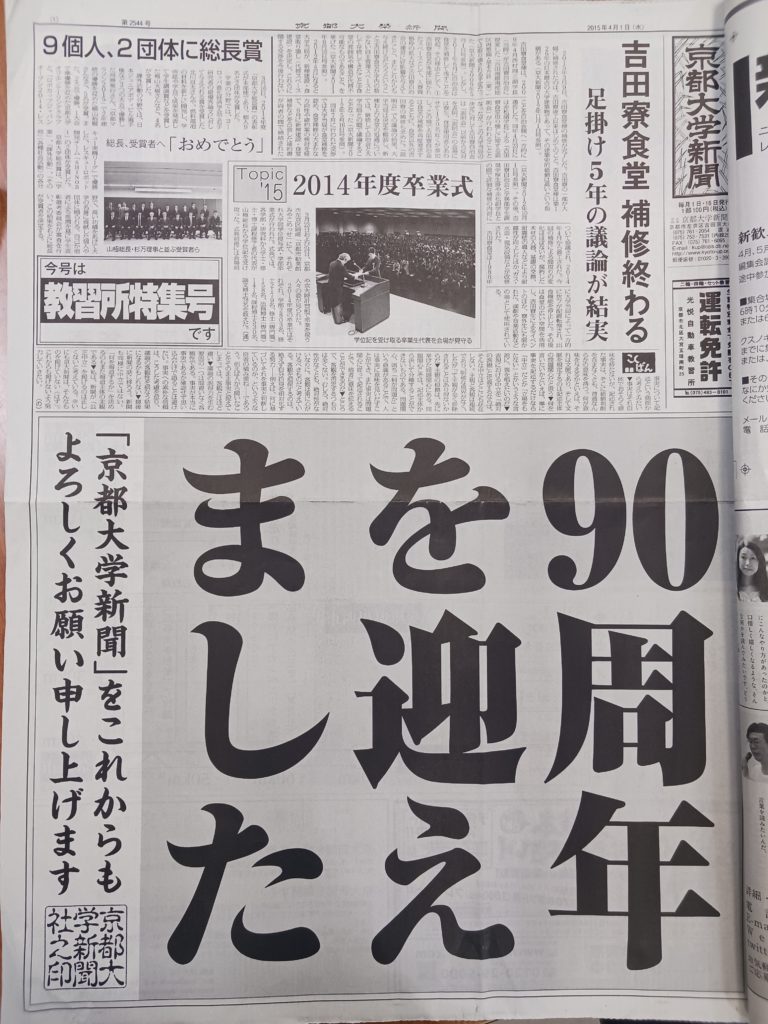

易 好きなことはすべて記事にしよう、みたいな風潮。創刊90年記念に90キロ走る人がいたり。

通 バスの連載は、鉄道研究会から感想を毎回いただいた。「着眼点がいい」、「もう少し掘り下げてほしい」とか。

易 プリキュア企画もファンの方からお褒めの言葉をもらった。

鹿 取材方法で言えば、情報公開連絡会がなくなったのは大きな変化だった。それまでは大学執行部で上がっている議事内容がそこで共有されていた。編集部から誰かが参加して話を聞いて、ネタになりそうな部分を追加取材するという流れだった。事前に知らされることもなく中止になって、「ネタ集めどうしよう」という話になった。それ以降、学内会議の議事録はホームページに上がるけど、「〇〇について」としか書いていないから、記事にすべきかどうか判断しにくくて困った。

―情報公開連絡会の雰囲気は。

鹿 寮生など10人ほどが参加していた。副学長が学生からの質問に答えていく。

―しっかり答えてもらえた。

鹿 けっこうやりとりできた。

通 大学としては、取材というより、学生との対話の場という意識が強かったと思う。

通 深夜作業は嫌だった。自宅生だから終電までに帰りたいのに、全然終わらなかった。結局、朝方まで作業してボックスのソファで寝る。当時、吉田寮の話が動いていて、先輩が熱心に取材していた。発行直前の深夜に「特集を入れるよ」と言って2面増えることもあった。

易 下宿生の男性が多くて深夜作業が当然のような雰囲気だったという側面はある。私は毎回夜遅くなるたびに「化粧を落としに帰りたいけど、落としたらそのまま寝たくなる」といつも話していた。

通 人を集めて1秒でも早く校正・編集作業が進むように、いろいろ工夫した。そのひとつが「デスク鍋」。気が向いた人が鍋を作ってみんなで食べる。レイアウト担当の僕は、「記事が揃っていないのに鍋なんか……」と内心思っていた(笑)。周りは「まだまだ夜は長いし」という雰囲気。記事を出していない人が一生懸命ネギを切る横で、僕はパソコンと向き合う。そういうのが楽しいんだけど。

易 楽しかったね。

鹿 自分がいたころは「デスク飯」に変わっていた。鍋に限らずピザを頼んだり。

易 少し下の世代は、人が増えたのもあって、きちんと記事を出す空気ができていた印象。

鹿 朱入れが遅いことはあっても、前々日までにはおおむね出揃っていたと思う。私も実家から通っていたけど、早めにやるべきことをやって帰っていた。

―会計面は。担当によって緊縮だったり放漫だったり。

易 緊縮のイメージ。

通 無駄遣いさせないという強い意思を感じていた。

易 でも必要な時は出してくれていた。社用車を買い替えたり。

通 約20万円の中古のセレナに乗っていた。徹夜作業後にUSBメモリを持って大阪の印刷所まで車で行って、新聞を運んで帰ってくる。よく事故を起こさなかったなと思う。印刷会社が発行日につぶれたのも懐かしい。今の会社に変えて、ボックスまで新聞を納品してくれるようになり、印刷代も安くなった。

易 安いからと、カラー印刷を増やした時期もあった。

―紙面が読まれていた感覚は。

易 教職員はともかく、学生が読んでいた感覚はあまりない。

通 販売ボックスの新聞の減り具合で多少感じた。アニメ系の特集の号はよく売れた。

鹿 入試の日に会場付近で新聞を配っていたときには、ちらっと見て「解答速報じゃないならいらない」などと文句を言われることもあったけど、逆に快く受け取ってくれる人もいた。

―ウェブの記事は。

通 ウェブ担当だったけど、当時はおまけという意識があって、記事をサイトに上げる作業が滞りがちだった。代々の担当が管理システムの更新をしていなくて、手遅れなほど古かった。下手にさわると記事が消えそうで、結局は放置した。URLが変わることで、SNSで共有してくれているリンクが無効になるのも避けたくて。今は無事にリニューアルされてよかった。

―紙とウェブの比重の理想は。

通 僕らのころはスマホを持っていない人もちらほらいた。

易 スマホでニュースを読むことも今ほど日常的ではなかった。今の京大新聞は紙面とウェブのバランスがよくて、うらやましい。ウェブのほうがたくさんの人に読んでもらえるし。

鹿 ただ、紙なら家の掃除中にたまたま見つけて読んだりする。寿命は紙のほうが長い。

易 それはそう。紙あってこそ。

―京大新聞の存続の要因は。

易 会計担当者がアルバムの利益を食いつぶさないように管理してくれたからだと思う。

―在籍中に存続の危機はあった。

鹿 人数的には安定していたから、特に感じなかった。

通 コアメンバーとマイルドに所属する人がいて、人手が必要なときはみんなを巻き込む。

―今もそのイメージ。

通 普段はコアメンバー中心で作業する。先輩と「我々はなぜ新聞を発行しなければならないのか」などと議論しながら。

―その答えは。

通 出ない(笑)。だからこそ楽しいというのもある。「よくわからんけど発行しなあかんねん」と言ってまた手を動かす。

易 歯車が回っているから回し続けるみたいな感覚。

鹿 私は続けることへの疑念を抱くことすらなかった。

通 もっと手を抜いてもいいのではと思いつつ、いざデスクの号になると「4面にするぞ」と。

易 デスクが持ち回りなのも大きいかも。それでも負担の偏りはあったし、がんばってくれていた同期が引退宣言して、突然いなくなったりした。

―ご自身が引退する側にならなかったのはどういう思いか。

通 研究室配属で桂に行ってからは半ば引退したけど、ボックスに行くのは楽しかった。

鹿 時間割に組み込まれていたような感覚で、特に苦もなく関わった。シンポジウムの情報が得られたり、映画評を書くと言ったら経費で映画を見られたり、書評も同様。うまみを感じていた。遠くから通う自宅生にとっては、空き時間に立ち寄れる拠点があるのも大きい。

―現役編集部へ。

易 楽しみに読んでいる。今の紙面は学生のリアルな関心が反映されていて、学生新聞ならではの姿だと思う。思いついたことを形にできる環境があるのは貴重だし、続いてほしい。〈了〉

⑵2010年代後半の1名

―入社のきっかけは。

もともと写真やレイアウトに興味があり、『Chot★Better』(聞き取り⑴を参照)を見学した。それから京大新聞の見学に行ったら高校の同期がいて、自分に合うのはこっちかなと思った。高校で卒業アルバムの制作委員長だったこともあって、アルバム制作も気になっていた。

―入ったころの雰囲気は。

暗くてピリピリしていた印象。企画を集めるために、普段の会議と別で「企画会議」を開いて検討していたけど、提案に対して何らかの指摘が入って紙面化に至らないことも多かった。京大新聞で取り上げる意義が問われて、他の媒体でもできそうなネタは練り直しを求められた。

―見送りの場合、面が減る。

盛んに新企画が載るというより、既存のコーナーの記事を淡々と載せていくイメージ。朱入れ(校正)がきっかけでゴタゴタすることもあった。発行日前夜にレイアウトごと修正が必要になることもあった。そういう雰囲気の中で、いろいろあって足が遠のく人が何人かいた。編集員が減って自転車操業状態になった。

―その雰囲気の名残は多少感じた。企画がないのに提案がボツになって、合併号になったり2面発行になったりした。

写真関連の企画はいくつか通って、紅葉や桜を撮りに行って載せたし、やりたいことができるときもあった。

―印象に残る記事は。

初めて書いた「こくばん」(編集員コラム)はひどい出来だった。1年ほど経ってまた書いたときに、編集部の数人から文章がよくなったねと言われた。

最初に書いたニュースは、大学の細かい規程変更。本部棟に行って職員に取材したけど、自分はこういう記事を書くタイプではないなと思った。ニュースで印象的なのは、iPS研究所の施設の開館式典。教授への囲み取材があって、とある一般紙記者が聞き方を変えながら繰り返し質問をしていた。書きたい言葉が先にあって、それをどうにか引き出そうとしている印象を受けた。取材の現場を見ることができたのはよかったけど。

あと、瀬戸内海沿いを1周したドライブ紀行は楽しかった。

―紙面の方針で意識したことは。

今の紙面はやわらかい記事も載る印象があって、僕はそれでいいと思うけど、当時はとっつきやすさより、切り口や独自性がないと……という空気で、全体的に硬派な新聞だった。

―新聞が読まれている感覚は。

あまりないけど、所属していた研究室に配られていて、冷蔵庫に貼ってあった。ツイッター(現X)で告知した記事に対して反応があったりもした。

―アルバム担当の使命感は。

それはある。人が少なくて2年間担当した。2年目には、提携している会社の担当者が不慣れな方に代わって、僕は1年経験して全体を把握していたから基本的に自分で動いた。会社にリクエストしていろいろ改めた。構成を変えたり、写真を撮り直したり記事のページをカラーにしたり。好きなようにやらせてもらえた。ただ、僕が引き継いだ後、回らなくなってしまった。

―発送の大幅な遅れや会社側の音信不通などがあり、契約を解除して新会社に移行した。

僕は会社を変えるかどうかの会議に参加できなかったけど、会社変更の前に自分たちの体制に見直す余地があるという方向の意見を出した。僕自身は会社に対して、いろいろとリクエストを通してもらった印象が強くて。

―アルバム担当の心労や相手方の反応もふまえ、解除せざるを得ないという判断だった。とはいえ、お世話になったカメラマンさんの交代を不義理に進めてしまうなど、拙い点も多かった。

研究が忙しくて難しかったけど、経験者としてもう少し関与すべきだったと反省している。

―紙とウェブの比重の理想は。

東大新聞はウェブに力を入れている。スピード感は大事だと思う。僕が入る前、入試のカンニング事件で京大新聞のツイッターの投稿が話題になったけど、在籍中の雰囲気としては、速報的な投稿には慎重な考えだった。僕は速報を積極的にやりたいと思いつつ、具体的には動けなかった。記事をすべて無料で即時公開するとなったら、遅れて届く定期購読者の方々への配慮が必要になる。ただ、郵送という性質上、仕方ない部分はあるし、少なくともニュースは時期を優先して発信するのもありだと思う。

―東大新聞はウェブに注力する一方、紙面は雑誌のような見た目にリニューアルした。

やはり新聞の形を残してほしいと感じる。安心感がある。京大当局が何か企てをしたら、1面トップで「こんなことをやろうとしているけど、いいのか」と中立的な立場から指摘する。そういう機関であってほしい。中面にゆるい企画が入るのはいいと思うけど、一般紙と同じ見た目だからこそ、視覚的にニュースの軽重を示せるという強みがあると思う。〈了〉

⑶2010年代中盤以降の3名

―入社のきっかけは。

築 サークル紹介冊子を見て珍しいなと思って見学した。

奥 高校で新聞部だったから興味を持って、ホームページに載っている企画を一通り見た。当時進められていた「英語で授業」の計画の問題点を岐阜大学の元教授に尋ねるインタビューを読んで、こういう問題意識を持つ人たちがいるところならよさそうだなと思って入った。写真サークルの説明会にも行ったけど、開始直後に会費の支払いを要求されたからやめた。京大新聞では一切請求されなかった。

賀 書くことが好きだったので、紹介冊子で見つけて興味を持った。1回生でもデスクを担当してもらうと書いてあって、怖そうだけど経験してみたいなと。見学したら落ち着いた雰囲気で、親しみやすそうな同期もいて、入ることにした。

―印象に残る記事は。

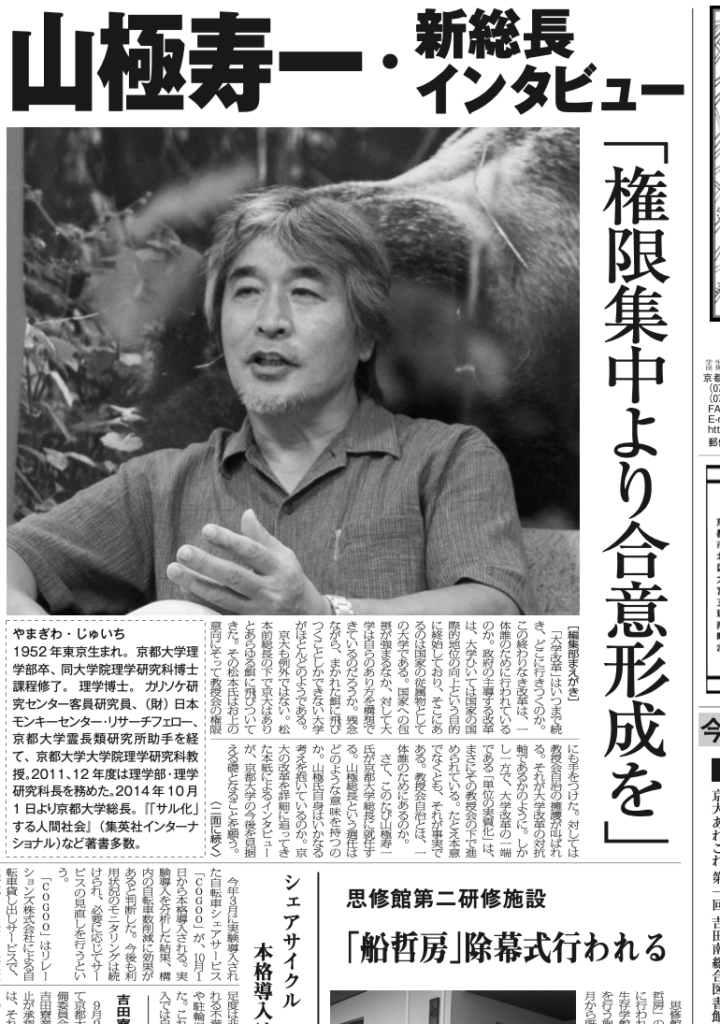

奥 90周年号は、盛大にやろうとしたのにできなかったという意味で覚えている。それと総長選も印象的。総長になった山極壽一氏は、就任に際しての単独インタビューで「権限集中より合意形成を」と言っていたのに、その後は結局、学生との対話を拒む方向に行ってしまった。就任時の発言はあまり参考にならないと感じた。ご本人の思いとは別のところで大学が動いていくんだなとも思った。

築 小説家・吉村萬壱さんのインタビュー。編集作業を担当したら、会話内容を文章にまとめていく作業がおもしろいなと気づいた。それ以来、インタビューや対談イベントなどの記事をよく書いた。

賀 京大出身の猟師さんのインタビューは、その号で初めて徹夜発行を経験したのもあって印象的。夜明けとともに帰宅した。

築 毎号のように発行直前は徹夜で作業していて、それを是正できなかった。

―編集部の雰囲気は。(築)さんが「自分たちはたまたま壊れたエレベーターに乗り合わせただけ」と言っていたと聞いた。

築 言ったかも。すごく仲良いわけではないという意味で(笑)。たとえば「朱入れ」は、印刷した原稿を置いておいて見た人が書き込んでいく方式で、直接的なコミュニケーションが乏しい。その状態で「ここは違う」みたいなコメントが入るから、ギスギスしがち。普段から仲良い関係性だと厳しい指摘に対しても割り切れるけど……特に定着する前の新編集員は、それが一種の洗礼になって、乗り越えても次は深夜のレイアウト作業がある。ダメージが溜まりやすい環境だったと思う。

賀 徹夜発行を共にした人どうしは打ち解けやすかった印象。自分自身、これを経験して初めて一員になれた気がした。

築 通過儀礼的なかんじ。

奥 私はレイアウト自体は苦ではなく、積極的に担当するようにしていたので、必然的に深夜作業ばかり。いつもほぼ同じメンバーだった。記事だけを持っている人は原稿が確定したら帰れるけど、レイアウト担当は全部終わるまで帰れない。

築 2面構成の号は比較的早く終わることもあった。

―2面発行や合併(2号をつなげて一度に出す)に抵抗は。

賀 抵抗感はあったけど、どうしてもネタがなければ仕方ないし、たまにやっていた。

築 定期購読の方々に申し訳ないという話になった。

奥 よくないと思いつつ、デスクが「2面でいい」と言って諦める場合もあった。自分は4面がいいなと思っていたから、デスクを担当した号では無理やり企画面を作り出したこともあった。夜中に空いている門を調べたら意義があるのではないかとか言って、深夜の構内を歩き回るだけの記事を載せたり。

―企画の提案がなかなか通らなかったという声と、自由に書けたという声がある。

賀 自分はいろいろな企画をやらせてもらえたなという印象。

奥 自ら持ち込む企画はわりと採用されていたと思う。「企画会議」では当番で提案者が決まっている。どの提案も自分の順番が回ってきたときにひねり出す企画ばかりだから、たくさんツッコミが入る。どこかの情報誌でもやっているようなネタになりがちで、京大新聞独自の位置付けを考えないといけないという話になって、結局そのまま消える。

賀 無理に考えた企画だと、指摘をふまえて提案しなおすほどの気力がないのかもしれない。築朱入れも当番を決めたことがあったけど、しない人は全然しない。校正不足で発行してから誤字脱字が見つかったり、ひどいときは最初の段落が丸ごと2回貼り付けられたままになっていたりした。

―編集方針として意識したこと。

築 紙面の検討過程で「これだと『らいふすてーじ』(京大生協の機関紙)と変わらない」といった意見が出た。「新聞らしさ」みたいな感覚はあったと思う。

賀 バランスが大事かなと。文化記事に興味を持って新聞を手に取ってくれたり、ついでにニュースを読んでくれたりすることもあるだろうし。かといって文化記事ばかりだと大学新聞としてどうなのかという話になる。個人的には主に文化記事を書いて、ニュースはあまり書きたいとは思わなかった。

築 各面の内容を話し合うことはあっても、全体的な方針を議論した記憶はないかな。結果的にいろいろなものが載る紙面ができあがっていた感覚。

奥 1面に載せるべき記事は、なんとなくイメージが共有されていた。基本的にはニュース。

築 その感覚はあった。ネタがなくて、学内規程が少し変わったという話も記事にした。

奥 その発想で、発行前日に2つ記事を作り出してニュース面を埋めたこともあった。ただ、大学が発表したものをそのまま大きな扱いにすることはあまりなかったと思う。

賀 京大新聞は大学の広報ではないのだから、なんでも京大の発表どおり肯定的に書くのではなく批判的な目を持とうということを、(奥)から言われたような記憶がある。

奥 毎年やっている新編集員向けの勉強会で言っていたのかな。

築 「本学」ではなく「京大」と書くのも、そういう意識から。

―経営面は。(奥)が会計担当のときは緊縮ぎみという声も。

奥 収入源はアルバムと広告で、ほぼ固定。コントロールするとしたら支出になる。そういう意識で、何か買いたいと言われても反対したことはあった。ただ、それは会計担当としてではなくイチ編集員として、必要性をうまく理解できなかったからそう言っただけ。会計担当が決める筋合いはないし、会議で合意できればきちんと支出した。

築 自分は全然払ってくれなかったという印象はない。合宿費は出るし新歓の食事代も出るし、社用車もある。

奥 編集員にお金を払わせないというのが基本方針だった。

―収支の危機感は。

奥 車の購入などで一時的に赤字はあったかもしれないけど、半年に一度の収支報告では常に黒字だったと記憶している。ただ、結果的に黒字なだけで、赤字でもいいと思っていた。

賀 新聞の売り上げよりもアルバムで支えられているという意識は常にあった。ただ、自分がアルバム担当のときは、強い使命感からではなく必要なことをただこなしていた。ゲラをチェックしたり、会社の人とやりとりして撮影の人員を割り振ったりといった作業は自分にとって新鮮で、どちらかというと楽しかった。

―文学賞を振り返って。

築 しばらくやっていないということで開催した。ウィキペディアに載っている高校・大学の文芸部一覧を見て片っ端からチラシを送ったけど、あまり効果がなかった。公募ガイドに載せたり書店にポスターを貼ったりして募った。いざ集まると、審査員の方々に渡す前段階の下読み作業がしんどかった。お年寄りの官能小説みたいな作品が多くて。他には息子の自慢話とか、全裸でどこかを走るとか。

居酒屋で最終選考会を開いてその様子を記事にした。編集員のつてで紹介してもらった人に謝礼を渡して受賞作をモチーフにした版画を作ってもらって、それも紙面に載せた。

―講演会も実施。

奥 90周年に合わせて開催した。ちょうどピケティの『21世紀の資本』が発売された翌年で、資本主義関係で何か語ってもらえたらなと思って、経済学者の橘木俊詔氏を呼んだ。思ったより人が集まった印象がある。

―在籍中に存続の危機は。

賀 あまり感じなかった。

築 課題はありつつ、人数的には回っていた。

奥 自分たちの代は4人しか入らなかったという危機感があった。次の年に花見をやったり時計台前で呼び込みをやったりと工夫したら、たくさん入った。

―百年続く要因は何だと思うか。

賀 歴史の短い大学新聞と比べると京大新聞は伝統があるから、自分たちの代で終わらせることに抵抗を感じやすいのかも。

築 インテル会(同窓組織)の存在もあるし、そういう意識はありそうだね。

奥 入ってしまえば「やめる・やめない」がない。1年ほど顔を出していなくても編集員としてカウントされるし、人手が必要なときに協力をお願いすることもあった。

築 久々に来ても、やりたいならやろうという雰囲気。来るもの拒まず去るもの追わず。

賀 会費制だと、払うのをやめたら除籍になりうる。

奥 お金で揉めないのは大きい。理論上「退部」はない。

―そう考えると愚問かもしれないが、やめずに続けた理由は。

築 一生懸命書いた原稿に厳しいコメントが入るのはやっぱりいい気持ちはしないけど、モヤモヤしつつなんだかんだでまた書く、というのを繰り返して関わり続けた。文学賞しかり、大きいことができるサークルだから、多少しんどくてもやめてしまうのはもったいないなという気持ちもあったと思う。

賀 好きにやらせてもらえたし、やめようと思ったことはない。

奥 関わり方を好きなように決められるというのもある。記事を書く気が起きなかったら行かなくてもいいし、ボックスにいるだけでもいい。企画をやりたいとか、この本で書評を書きたいとか、そういう気持ちが出てきたら紙面を使わせてもらえる。

―紙媒体の維持について。

奥 全国紙ではないし、大学の新聞だから、学内施設に紙で置いておくことで、そのつもりがない人も手に取りうるという効果があると思う。

築 ウェブは検索した人しか見ないし、新歓で配ったりできる紙媒体は知ってもらう機会という観点で重要。京大出身でも京大新聞の存在を知らない人は意外と多いし、販売ボックスのように偶然知る可能性のある手段がなくなると、認知度がさらに下がると思う。

賀 紙媒体は、いかにも「新聞」という感じがして、入部を考える新入生などが見た際にもインパクトがあると思う。〈了〉

⑷2010年代後半の1名

―入社のきっかけは。

5歳上のいとこがメディア関係の仕事をしていて、おもしろそうだなと思った。ボックスという居場所があるのも魅力的。お菓子とかが置いてあって。経費で飲み食いできるのもいいなと思った。

―入ったころの雰囲気は。

徹夜体質、容赦ない朱入れ、ギスギスした雰囲気……(笑)。記事は一言一句きっちり指摘される。先輩がちょうどやめてしまった時期で、会議は緊迫した雰囲気だった印象。人数はそれなりにいたから場はにぎやかで、議論は白熱していた。

―上の世代では、マスコミ的な捉え方をする人と、ミニコミ的な捉え方の人がいたと聞く。

どちらもいて、うまく紙面を分け合っていたと思う。2回生だった2018年は重めのネタが多かった。

―立て看板、吉田寮、琉球遺骨訴訟など。印象に残っている記事は。

それらの記事は、当事者の方々から生の声を聞く機会が多くて、どれも記憶に残っている。あと、本庶佑さんのノーベル賞受賞は、世間的にも大きく扱われるニュースだったという意味で印象深い。

―かなりたくさんニュース記事を担当していた印象。

本当は書評も書きたかったけど書き手が全然いなくて……

―実働4人ほど。あの年に2面発行や合併号があったが、 それ以来ない。

本来やらないほうがいいよね。定期購読してくれている方々に失礼だし。

―近年は人が増えた。それぞれが意欲的に書いて文章が長くなりがちで、文化面の記事があふれて翌号に回ることもある。

ニュースの書き手も増えるといいね。硬い記事は特に神経を使うし、簡単ではないけど。一方で、硬いニュースばかりだと読む人が減るし、そのあたりも悩ましい。

―在籍中に大変だったことと、よかったことは。

自分の書いた記事を読んだと言ってもらえたときはうれしかった。京大記者クラブの記者の方々が読んでくれているらしくて、やっていてよかったなと思った。大変だったのは、神経を使う記事が多かったこと。あと、人手不足と睡眠不足。

―やめようと思わなかった。

ずっと思っていたよ(笑)。でも、やめたら回らなくなる。

―踏みとどまったのはなぜ。

下の世代がいるからというのはある。あと、なんだかんだで先輩方にかわいがってもらったからかな。

―心残りは。

きついと思いながら記事を書くという環境をどうにかしたいと思っていたから、いま意欲的な雰囲気があると聞いて安心した。それと、編集体制のオンライン化も課題に感じていたけど、それも成し遂げてくれた。

―オンライン化せざるを得なかったという側面も大きいが。

あとは、自分で好きなテーマを見つけて取材したかった。

―11月祭後のグラウンドの後片付けを実は野球部がやっているとか、正門の警備にいくらお金がかかっているか調べるとか、いくつか調査系の記事を書いていた印象もある。

ネタがあったから書いただけ。やりたかったのは、たとえば研究者へのインタビュー。フィールドに取材に行ったり、研究者が抱えている課題を深掘りしたりできたらなと。

―ここ2年ほどで、研究者に話を聞く企画を連載している。

いいね。話すのが好きな研究者の方はけっこういるだろうし、大学にいる学生という立場を活かせる。〈了〉

⑸コロナ前後ごろの4人

前頁に引き続き、2010年代を知る卒業生への聞き取り取材の内容を掲載する。次の4名は、新型コロナ感染症の影響を受ける直前あるいは直後ごろまで活動に携わった。※聞き手の(村)は18年入学。

―入社のきっかけは。

湊 新入生に配られる新聞をもらって、どうやって作っているのか気になった。後日、教室でビラを見つけて見学に行った。一般紙と同じ紙で学生が作っているという点に興味を持った。

穂 自分も本格的な新聞の見た目に惹かれた。テニスサークルに所属していて、他の世界も知りたいなと思って1回生後期に入った。執筆意欲があって小説のサークルも見たけど、新聞のほうがいろいろ書けるかなと。

森 春にサークルに入りそびれて、京大新聞は遅くまで新歓をやっていたから興味を持った。

大 体育会の部活に入っていたけどやめた。どこかに入ろうと思って、もともと仲が良かった(森)がいたからいいかなと。

―実際に入って、雰囲気は。

湊 会議では重々しい空気が流れていた。思い切った発言はできない感じ。半年ほど経ってようやくなじめた。きっかけは先輩と仲良くなったこと。ある日、空き時間に行くところがなくてボックスに立ち寄ったら、先輩が備え付けのパソコンでゲームをしたり動画を見たりしていて、その話題で打ち解けた。

穂 ボックスは秘密基地感があった。小説とかで描かれるサークルの部室のイメージに近くて感動した。会議は厳粛な雰囲気だけど、それ以外の時間に先輩たちと話すと居心地のよさを感じた。下宿先を変えた関係で何日か泊まるところがなくなったときに、ボックスの「住人」になったこともあった。

大 会議では、この場所だけ時間の流れが違うのかと思うほど沈黙が長く感じた。体感で1、2分ぐらい無言が続く。1年下の世代から活発になった印象。

森 真面目な雰囲気で、会社みたいだなと思って、やっていけるか不安だった。それぞれの編集員は優しかった。

大 そう。どんな人間でも受け入れてくれる雰囲気。

湊 人が少なかったからね(笑)。

森 あと、お菓子がいっぱい置いてあったのもよかった。

―お菓子が目的でもいいから来てほしいという思いで、会議のたびに買いに行った(笑)。

湊 (村)が入る2018年前後は10年に1度ほどの「暗黒期」だったと思う。当初、1回生が(村)だけ。2回生が私と(轟)。

―同じタイミングで1年上の(営)、後期に(穂)が入ったのは救いだった。会議の出席者が4人という日もあった。

穂 受験生応援号では、実働が4、5人なのに4面以上作らないといけなくて大変だった。

湊 人が足りず、修士2回生にデスクを引き受けてもらったりした。卒業する先輩に冗談混じりで「数年後には廃刊しているかも」と話すこともあった。もう無理ということで、合併号(2号を1回にまとめて印刷)を出した。過去の紙面を見たら、特集号など恒例の事情以外で月2回のペースを崩すのは2010年以来だと判明した。ペラ1枚の2面発行もあった。

―臨時の合併も2面発行もその年が直近最後。現在は原則月2回、4面以上で出している。

―印象に残る記事は。

湊 本庶佑さんのノーベル賞。授業後にテレビを見ていたらノーベル賞のニュースが流れて、「こちら京大前です」と言っている。「ええ!」となった。内部のメーリングリストで「誰か取材行ってますか」と尋ねても返事がないから、(轟)を呼んで構内の会見場に行った。

―載ったのは院生の(海)にデスクをしてもらった号。しかも直近最後の2面発行がそれ。

湊 大きなニュースでバタバタすることはよくあった。理学研究科の論文不正の記者会見もそう。あれは卒業式当日だった。アルバム用の撮影で慌ただしいときに会見の知らせが飛び込んできて、また(轟)と行った。あの時期は大学でいろいろなことが起こっていて、話題に事欠かなかった。

穂 印象に残っているのはドライブ紀行。編集会議が終わった夜9時ごろ、「今から3時間後に出発」と言って解散、再集合して出かけた。(轟)(湊)と四国を1周した。楽しかった。

湊 勢いで行ったね。

穂 1面分ほぼひとりで書いた。

―それこそ「住人だった」ころ。

穂 そうそう。その号は作業が終わらないと自分がそこで寝られないからフル稼働した。あとは、11月祭の禁酒のニュースも印象的。たくさん直されたからよく覚えている(笑)。

森 印象深いのは卒業直前の「こくばん」。大学生活への名残惜しさを感じながら、ケジメをつける気持ちで書いた。

大 入ったばかりのころ、お寺のライトアップの取材に行って、夜道で迷子になった。気づいたら周りが田んぼばかりで、近くにいた人に「ここは京都市ですか」と聞いたら笑われた。

―大変だったことと、よかったなと思ったことは。

湊 大変だったのは卒アル担当。提携していた業者との連携がうまくいかず、不慣れな業務を手探りで進める状態で、しんどかった。結局、会社を変えて改善を図った。新聞のことでは夜通しのレイアウトが大変だったけど、組版作業は楽しかったからほぼ毎号やっていた。

穂 全体的に楽しかった。記事を書く視点でいろいろな行事に参加するのは新鮮な体験だった。ドライブ紀行で遠出したりと、京大新聞にいなかったら行けなかったところも多い。レイアウトとかは大変だったけど、他の人が自分以上にやっていたから気にならなかった。

森 辛かったことは入アル担当。スケジュール管理能力がなくてたくさんやらかしたけど、周りに助けられてどうにかなった。よかったのは、福利厚生が豊かなこと。飲み会でお金を払わなくていい。社用車を私用で使えるのもうれしかった。

大 あまり活動していないから辛かったことはない。よかったのは、編集部にいろいろな人がいて、今までに会ったことがない感じの人と知り合えたこと。

湊 (村)が辛かったことは?

―特に思いつかない。

穂 入ったときから人が少ないと、それが普通に思えるよね。

―それはある。強いて言うなら、自分なりに試行錯誤したレイアウトを先輩があっさり組み直して原型がなくなったのは堪えたが、いい勉強になった。

湊 私も初めて書いた「こくばん」はそんな感じ。もはや自分の文章ではなくなった。原稿を提出したら修正内容を書き込まれて、反映して更新版をホッチキスでとめて、他の人がまた書き込んで……を繰り返してだんだん分厚くなって、先輩から「本ができそうだね」と言われたのを覚えている。そういうことを経て、形に残るものを作っているんだなと実感した。

―新型コロナを機に活動から離れる人が数人いた印象。

湊 授業や編集会議がオンラインになった。記者会見も?

―会見もオンライン中心で、徐々に対面へ戻った。思い出すのは、20年7月に対面で実施された新総長決定の記者会見。当時は大学当局が課外活動に制限を課していて、普段なら出席できる会見の会場に入れてもらえなかった。オンライン中継も録音の提供もしてもらえず。

森 入学アルバムの制作をどうするかで混乱したのもそのころ。編集会議が今までどおり開けず、ボックスにも行かなくなって、気持ちがバイトや他のことに向いてしまいがちで、アルバムにあまり集中できなかった。徐々にリモート作業の体制が整って、「こういうやり方もあるんだな」と慣れていった。

―結局その年の入アルは、制作の方向で進めたものの、中止にした。新聞の発行もストップして、ウェブサイトに記事を上げるだけの期間が半年ほど続いた。

大 リモートの編集会議は、ボックスでやっていたころよりさらに静かだった。

―最初は無料通話アプリ「LINE」の通話で会議をしていたけど、せめて画面上で顔を合わせようという話になって、ミーティングアプリの「Zoom」を導入した。でも、ビデオをオンにしたのは2人だけだった(笑)。他の数人はオフで、真っ黒の画面に名前だけ表示される。

穂 申し訳ない。それと、新しいチャットアプリを使うかどうか議論した記憶がある。

―会議で決める前に先輩が「Slack」を試験的に導入した。聞いたことがないアプリで戸惑ったが、結果的に便利で、それまで使っていたメーリングリストから移行した。

穂 並行していろいろなやりとりができるようになった。

―いろいろあったなかで、京大新聞をやめようと思ったことは。

湊 1、2回生のころは毎号のように思っていたけど、レイアウトが好きだったから続けた。

森 正直、思ったことはある。残れたのはみなさんの心の広さのおかげ。どれだけ失敗しても見放さずに接してくれた。それと、他の人が書いた記事を読むのが楽しかったのもある。

穂 コロナと研究室配属で活動から離れたけど、やめたいと考えたことはない。修士に入ってコロナが収束したころに4学年下の世代が飲み会に誘ってくれて、つながりを保ててうれしかった。〈了〉

新聞社▼「こくばん」に見る編集員→初回(1946年4月1日号)の内容:戦後の金融措置による物価高騰で生活が厳しいなか学問への意欲をみなぎらせ、機能停止に陥った大学を批判▼11月祭で講演主催「21世紀の資本主義を読み解く」/橘木俊詔・京大名誉教授▼本紙文学賞、大賞に井口可奈さん→受賞作「ボーンの錯覚」全文掲載▼創刊90周年記念:90キロ走に挑戦! 時事▼投票率低下を考える:学生団体「ivote」関西代表▼複眼時評:政治改革2・0 教育研究▼受験生に知ってほしい6つのこと:ジンクスは気にするななど▼法科大学院、同志社大の国際関係の科目受講可に▼情報学研・元教授を研究費の不正経理で懲戒▼教員推薦図書:『中世の秋』稲垣恭子氏ほか▼『知のバリアフリー』刊行記念インタビュー:国立民族学博物館・広瀬氏▼ポケゼミ受講体験記→チェーンソーで木を伐採/飛騨天文台で見る天の川▼実務領域への博士輩出を推進:経営管理・博士課程設置を申請▼経済学部、授業の撮影・録音禁止に▼複眼時評:宇宙人類学事始/私のバイオマス研究▼高校生応援企画:いざ大学生活へ▼法科大学院、3年生入学可に▼全学共通科目、8群に再編▼全部局に意向調査:学域・学系制度へ準備着々▼京大と最終兵器「Z」:京大ゆかりの秘密研究所の実態▼経済学部「短期修了コース」導入:5年で修了▼熊野職員宿舎跡に幕末の遺構 大学運営▼吉田寮自治会確約締結:寮費、新棟に関し項目追加▼京大前東一条通、自転車左側車道走行へ:住民の苦情受け▼吉田中庭、整備開始▼吉田寮食堂、補修終わる:5年の議論が結実▼吉田寮新棟完成:50年ぶり増棟▼総長解任規程創設▼国際科学イノベーション棟運用開始▼京大あれこれ:経済学研にある謎の像/理学部校舎に光る謎ネオン/住宅地にある慰霊塔▼オリンピックオークを再植樹:京大陸上部の励みに▼職組賃下げ訴訟、請求棄却判決:原告ら控訴▼GPA導入へ:履修取り消しも可に▼学内に緑を:環境科学センター、ゴーヤの苗を無料配布▼京大、改革の指針を発表:WINDOW構想を具体化▼杉万学生担当理事が辞任:後任は未定→川添文学部長が就任▼高等研究院を設置▼生協、組合員アドレス流出▼シェアサイクル利用中止に:再開の見通し立たず▼特色入試始まる:個性派の難問続々▼無線LAN「みあこネット」終了:接続面倒、VPN不要のKUINS―Air導入▼学部入試、17年度からウェブ出願導入へ:紙は廃止▼二次試験、時計持ち込み不可に:国立大では初 学生▼工・院生わいせつで放学処分:女性に道を尋ね接吻し逮捕・有罪▼第二外国語特集:アラビア語、ロシア語など▼ルネべスト書評『大学4年間で絶対やっておくべきこと』→著者にとっての大学とは、男性と女性の品評会の場▼夜は長いし歩けよ京大生:24時以降の各キャンパスを散策▼七大戦終了、京大は4位▼11月祭講演会連動書評:『「幸せ」の経済学』 文化▼新刊紹介『下半身の論理学』▼編集プロダクション・アリカ永野さん・新家さんインタビュー:京都で活躍する「よそさん」を追う▼ベジレストラン特集▼京大生協・書評誌『綴葉』40周年記念インタビュー▼水無月特集:京の伝統を味わう▼「残念さ」を描くには:未来フォーラム、NHKプロデューサー講演▼狩って生きる:京大出身猟師・千松さんインタビュー▼献血へ行こう!▼食べることを見つめなおす:藤原辰史さんと津村記久子さんがトーク▼新刊書店「誠光社」開店記念インタビュー▼熊野寮祭、人気ゲーム「東方Project」作者が講演 広告▼東進衛星予備校▼受験本買取アカデミー▼駿台▼河合塾▼リサイクルレンコン▼東大新聞▼中央大新聞▼上智新聞▼関学大新聞▼熊本大新聞

今回の「拾い読み」のコーナーでは前頁の2015年を含め、18年12月までの4年間の紙面の記述を抜粋して掲載する。11年以降は毎年19号発行している(12年は18号+号外1回)。ただし18年は、号数上は19号を積み重ねているが、今号掲載の「聞き取り」で言及されたとおり、2号をつなげて一度に出す「合併号」が3回あり、発行回数としては年間16回にとどまる。

新聞社▼こくばん→熾烈な押し付け合いが行われる▼丸善京都本店で紙面を購入可能になった 時事▼理3回生の寄稿:熊本地震から考える地学教育→誤った知識流布の阻止を▼卒業生進路、1位はパナソニック:就職先一覧▼浅野健一ジャーナリズム講座:日本のメディアの常識は世界の非常識 教育研究▼複眼時評:真菌感ときのこミュニケーション/京大、孤高を恐れるな!▼浪人とはなにか:キミも本気で浪人してみないか?▼法、キャップ制を緩和▼元宇宙飛行士・土井氏が講演:花山天文台講演会▼西田幾多郎の借家解体▼ウイルス研・再生研統合へ▼思修館、修士に学位授与へ▼軍事研究資金受け入れない:部局長会議で1967年の申し合わせを再確認▼英語新教材「GORILLA」導入▼文・16講座を6つに統合▼人健、専攻ごとの募集取りやめ▼「大学院共通教育」検討へ▼アイヌ遺骨、返還求め申入れ:当局は取り合わず 大学運営▼生協、物件冊子の留学生マーク廃止:「差別的な表示」と指摘▼生涯メールサービス開始:卒業・退職後も利用可▼吉田寮に募集停止通知:川添理事、団交を拒否▼情報公開連絡会、開かれず▼学内に家宅捜索、京大生逮捕:京大当局が刑事告訴→有志が抗議声明▼入寮案内の配布を妨害:川添理事が指示か▼自由と平和のための京大有志の会が集会▼職員賃下げ訴訟控訴審:原告、大学側の主張を一蹴→控訴棄却→原告団、上国へ▼特色入試見直しへ:出願要件の緩和▼生協吉田ショップ開店:共北店は休止▼国際人材総合教育棟完成▼吉田南構内で不審火か▼京大病院で火災:ヒーター切り忘れ→安全管理に課題▼健康診断データベース化▼府と京大が提携:図書館の相互利用が可能に▼職員が時計台前の立て看板を破壊:学生ともみ合いに/川添理事が指示、事前連絡「余裕なかった」▼京大、修学支援基金設立▼東南アジア地域研を設置▼内線、IP電話に移行へ:桂で実証実験▼スーチー氏に名誉博士号▼就活交通費、助成範囲が拡張▼クスノキ前立て看板に撤去要求の告示 学生▼総人仮承認団体、来年度も存続へ▼第三外国語特集:オランダ、ビルマ、インドネシア、ヒンドゥー、サンスクリット▼日中交流サークル座談会:報道されない中国を知る▼学生団体公認に条件追加:教授を顧問とするなど▼吉田寮祭ヒッチレース:同情するなら、乗せてくれ▼苦学生が語る日本の高等教育:「親に払ってもらえ」と言われるのがいや▼アメフト部法人化へ▼4学生、無期停学処分:吉田南封鎖に関与▼京大雑記:反NF的考察→模擬店の前売り券制度が腑に落ちない 文化▼映画プリキュア20作レビュー→この驚異的な作品の魅力に触れるべく編集員が決起した▼廃線をめぐる▼地震支援へ遺児ら募金活動▼幻の整体術、熱鍼法▼南総里見八犬伝を読む▼関西クィア映画祭:映画から考える性▼レストラン「まどい」休業▼紀行:水と酒の街、伏見▼ビートルズが残したもの▼ドイツ滞在記:ナチスの収容所第1号▼京大周辺の石碑を巡る▼京都の秋をめぐる▼はじめての競馬▼釜山旅行記→日本による植民地支配などの歴史の記憶を書き連ねた見聞記である

新聞社▼京大新聞新歓講演会:「いま、ジャーナリズムがおもしろい」浅野健一氏▼社告:本文の字を大きくした 時事▼講演会:長時間労働を考える▼京都市、自転車保険加入義務化 教育研究▼iPS細胞提供を一部停止:試薬取り違えの可能性▼追悼:岡田節人▼京大原子炉、運転再開へ▼軍事研究、学内指針作成へ▼島と人と海鳥の遺産:冠島→驚くべき文化と自然が遺されている▼文、ドイツの大学と共同学位プログラム▼日文研講演会:妖怪データベースからの創造▼総合博物館、縄文土器特別展▼iPS細胞で腎性貧血改善へ:実験成功▼世界的な数学研究協定に参加:京大、国内から唯一▼アルツハイマー、既存薬混合で効果:原因物質の低減に成功▼大阪自然史フェスティバル 大学運営▼授業料、1年滞納で除籍に▼育児・介護休業を容易に:法改正受け規程変更▼留学生住宅保証制度廃止▼吉田寮に募集停止要請:寮は募集継続▼女子寮建替えへ▼学部生に30万、院生に45万を給付:企業寄付奨学金はじまる▼アメリカに全学海外拠点▼シェアサイクル利用再開:GPSシステム導入▼京大病院火災「大学の対応は不十分」:市民団体が記者会見▼京大、博士学生に給付奨学金▼工、日本電産の寄附講座開設▼桂に図書館新設へ▼農・准教授に停職2か月:学生にハラスメント▼複眼時評:戦争バブルに色めき立つ大学?/教育・駒込武教授→政府の誘導に「待った」をかけることが必要▼百万遍に留学生宿舎:府と京大が協定結び整備へ▼4年にわたる職組賃下げ訴訟、上告棄却で決着:減給分の支払い認められず/東日本大震災に伴う運営費交付金の減額を受けて賃金を減らしたことの有効性を争った▼工事業者をカラスが襲撃:適切な対応は▼吉田南図書館に差別落書き▼学生団体ポスト移転→窓口前から廊下に移転▼京大、指定国立大学法人に:プロボスト制構想を評価▼防災研助教、懲戒解雇:9年間で1千万円の架空出張▼吉田南封鎖の4学生、放学に▼コンサル子会社「京大オリジナル」設立へ▼京大病院で薬剤誤投与、患者死亡▼プロボスト新設、湊理事を指名:改革立案担う▼総合博物館、琉球民族遺骨の所蔵認める:衆院議員の質問書に回答、京都帝大教員が持ち出し▼「学外者」12名に立入禁止を通告▼西部構内東フェンス撤去:点検で倒壊の恐れ発覚▼アイヌ遺骨問題、面会要求:京大当局は拒否▼立て看板めぐり学生に法令遵守要求:市から指導受け▼医、カナダの大学と共同学位 学生▼受験にヤク立つ薬草図鑑▼クスノキ前立て看、再撤去:野球部が当局に申し出▼熊野寮に家宅捜索▼西団連幹事決まる▼日研生座談会:京から始める国際交流▼ノートテイカーを知る:聴覚障害と社会的バリア▼京都府警、京大生を逮捕:公務執行妨害▼11月祭企画紹介:軍事研究と私たち/キャップ投げ倶楽部ほか▼熊野寮祭、警察が入構:時計台登る学生を制止 文化▼映画評:韓国ゾンビ映画の新境地▼京大周辺ゲストハウス特集▼意外と知らないプラごみの世界▼講演:ドイツと日本のオタクは違う?▼ドライブ紀行:1泊で廻る瀬戸内海の旅▼桜花爛漫:特集・桜→写真と書評と映画評▼しっかり学ぶシカ食害:動物園で柵作り体験▼特集:たばこの世界→銀幕のスターが紫煙をくゆらせ、京大の教室に灰皿が置かれていた時代は過ぎ去った/吸う人も吸わない人も共存できる社会であってほしい▼月間ルネ書籍売上ランキング▼書評:『鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。』/『ゴッホ~最後の手紙』/藤原辰史『戦争と農業』『トラクターの世界史』▼春の古書大即売会▼こくばん:京大には気分転換できる場所が少ないと聞くが、楽しみようは無限大、身近な鳥たちがそれを教えてくれる▼劇評:『ツレがウヨになりまして』→時事コメディという名の「劇薬」▼映画評:『美女と野獣』『ちょっと今から仕事やめてくる』▼複眼時評:うらやましいフランス▼出版社「共和国」インタビュー▼都心に造る古都の自然:梅小路公園「いのちの森」▼カレー作りに9か月?:探検家・関野氏×山極総長▼展覧会:尽きぬ官能性の世界▼公開セミナー:象牙問題の現場から語る

時事▼原理研に注意▼ルポ:海を越えた就活▼複眼時評:変化する家族政策―ドイツの場合▼災害ボランティア体験記 教育研究▼終戦期の湯川秀樹の日記公開:原爆研究への関与示す▼iPS研で論文不正▼入試の物理で出題ミス:17名追加合格▼公開シンポ:今なお続く京大の遺骨「保有」▼宿泊型実習体験記▼フォーラム:文系研究をどう評価するか▼複眼時評:大学と街のあいだ→街に背を向けて内部の統制を強化する最高学府から新しい文化は生まれるだろうか▼731部隊論文「検証を求める会」設立▼京大実験島、無断上陸横行:環境破壊の恐れも▼文科省、入試解答の原則公表を要求▼未来フォーラム:建築と地域社会の未来▼複眼時評:古代ギリシャ語の教室▼本庶佑氏、ノーベル賞:免疫療法の確立に貢献▼公開講座:つながるアフリカ▼アイヌ遺骨めぐり京大当局、申入書を拒絶 大学運営▼吉田寮の退去期限を通告:川添理事主導で「基本方針」策定/確約に違反、寮生ら抗議→緊急特集:「基本方針」を検証する▼機械研究会、活動に不安:吉田寮の一角に拠点▼立て看板、設置に制限:規程を制定→学内から抗議声明相次ぐ→規程施行で看板一斉撤去▼軍事研究にいかに向き合うか:尾池元総長らが登壇▼緊急シンポ:京大の管理強化を考える▼文学部生に停学処分:オーキャンを妨害▼軍事研究は行わない:基本方針発表▼京大快速バス新設:混雑解消へ▼立て看板設置場、工事終わる:費用は1千万円▼こくばん:目が覚めると俺は首を縄で繋がれ、動けないようになっていた▼連載・立て看板規制を問う:阪大や立命館大の教員寄稿など▼吉田寮新棟の居住継続認めず:3年ぶり「交渉」で川添理事が明言→交渉打ち切りを通告→当局、期限迎え建物に退舎通告を貼付▼西部に外向き立て看板設置場所を新設▼国立大2校で授業料値上げ:京大は「検討していない」▼警察、2度の学内入構:吉田寮生の抗議に職員が通報▼KULASISアプリを開発 学生▼17年の11月祭で最終日に飲酒制限措置:泥酔トラブル多発→18年は全学実行委員会で協議のうえ一部規制▼寮紹介▼恒例の折田先生像、今年はゲームキャラ▼学内無料印刷サービス廃止:情報環境の整備に伴い▼音楽で吉田寮に元気を:寮祭ライブ▼こくばん:自分の名前が嫌いだった▼百万遍で畳が炎上:延焼やけが人なし▼悔しさ胸に昇格へ:サッカー部、後期開幕▼11月祭企画紹介:タテカンの歴史と規制を問う/L喫茶/戦争体験者の話を聞こうほか 文化▼東京朝鮮高級学校美術部展:吉田寮食堂で開催▼京都の茶文化を発信:和束町で茶摘み体験▼公開シンポ:表現としての立て看板▼植物園バラ展▼トイレはどうあるべきか:クィア映画祭企画▼連載小説:ラノベで読む日本文壇史▼書評:『祇園祭―その魅力のすべて』▼謎解き制作団体インタビュー:日常からの脱出▼夏酒でいっぱいいかが▼府立植物園:食虫植物大集合▼バス一日券で京都を堪能する:京都を網羅/辺境の旅▼東山魁夷展▼梅酒祭りin京都▼書評:『文系と理系はなぜ分かれたのか』/『国民の天皇』 広告▼河合塾全面カラー

目次

聞き取り⑩ 学内の他媒体も意識 2010年代在籍者に聞く⑴2010年代中盤以降の3名

⑵2010年代後半の1名

⑶2010年代中盤以降の3名

⑷2010年代後半の1名

⑸コロナ前後ごろの4人

拾い読み⑰ 大学運営で新設・導入相次ぐ 2015年の紙面

拾い読み⑱ 学生逮捕からプリキュアまで 2016〜2018年の紙面

聞き取り⑩ 学内の他媒体も意識 2010年代在籍者に聞く

2010年代を知る12名への聞き取り取材の内容を掲載する。雑多な「企画」の採用をめぐっては、他の学内情報誌の存在も意識しながら様々な葛藤を経ていたことがうかがえる。60名以上の卒業生に取材してきたなかで、今回は聞き手の(村)(18年入学の院生)と在籍が重なる世代に差しかかった。一部、質問文で自らの感覚を補ってまとめた。(村)

⑴2010年代中盤以降の3名

「好きなら書きなよ」でアニメ全30作レビュー/「歯車が回っているから回し続ける」

壊れたエレベーターに同居

―入社のきっかけは。

通 文化系のサークルをいくつか回ったけど、明るいノリが合わず、京大新聞の落ち着いた雰囲気がしっくりきた。

易 文章を書くサークルに入りたくて、新歓の行事で新聞をもらって、ここにしようと。見学に行ったら私以外は男性しかいなくて「まじかよ」と思った。女性の同期が1人入ったけど、その後2年間、女性は入らず。

鹿 入会費なしを条件にいくつか回って、特に雰囲気が合うと思った。いろいろな情報を得たいという気持ちもあった。

―会議の雰囲気は。

通 真面目。笑顔はなく、会社でもあんなに重苦しい会議はない(笑)。何か提案すると、誰かから「この点は考慮しているのか」みたいな指摘が入るから、発言に気をつかった。

易 きつく怒られるとかはないけど、ツッコミを受ける。

通 そう。会議以外のときは和気あいあいとしていた。授業の合間にボックスに行けばいつも誰かいるし、楽しかった。

鹿 真面目な空気の一方、合宿とかでは全然ギスギスしないし、おもしろいバランスだなと。集まって大騒ぎするほど仲良しではないけど、一緒にいて苦ではないという雰囲気。

易 先輩の(築)が、自分たちは壊れたエレベーターに乗り合わせたにすぎないと言っていたのが印象的。偶然同じ場にいるだけ、みたいな意味。

通 たしかに自主的に集まって遊ぶとかはあまりなかった。

易 受け身な雰囲気だった。新歓活動をするかどうかという話が出るほど。

通 「来たい人だけ来ればいい」みたいな。そんなことを言っているから人が来ない(笑)。

まじめに読むとおもしろい

―企画の提案が全然通らなかったという話も聞く。

通 提案は自由にできて、特にノンポリ的な企画はいくらでもやらせてもらえた。一方で、色の濃い企画をすると指摘が入る。

易 文化記事的な企画は比較的通りやすい。もちろん正面から政治的な企画も載っていたし、練れば通るけど、チェックの目はより厳しいイメージ。

鹿 題材が原因で弾かれる感覚はない。単に練り不足。ふんわりしたものは載らないけど、視点がしっかりしていれば通る。

通 紙面を埋めるために歓迎されることも。構内の謎を調べる「京大あれこれ」は、空きスペースを埋めたいという思いもあって提案して、「いいね」となった。

鹿 自分の初取材は「あれこれ」。そういう意味でも使える。

―記事化にあたっての基準は。

通 ボックスで一般紙3紙を購読していて、それと同じ記事を書いても仕方ないという感覚があった。教員が読んでくれていることもあって、京大に特化した話題を意識した。

易 『Chot★Better』(学生団体によって21年ごろまで発行されていた情報誌)的な方向性にはならないように、という気持ちがあった。

通 あれはクオリティーが高かった。

易 平成のフリーペーパーブームの流れを汲んでいると言える。京大の授業・サークル情報とか、京大周辺の生活情報を扱ったしっかりした冊子。そこよりはもう少し踏み込んだ記事を書こうという雰囲気があった。

通 他にも、原理研究会系の『京大学生新聞』とか、『京大CLOCK』(複数の大学の学生からなるUNN関西学生報道連盟系の新聞、20年廃刊)とかがあった。あちらのほうがとっつきやすくて、京大新聞は硬派で文章が多いから、「どうにかならないかな」と思っていた。

易 ただ、他の媒体ではプリキュア全作品レビュー(16年4月1日号・16日号)のような記事は書けなかった気もするし、硬派だけど何を載せてもいいという懐の深さはありがたかった。

通 まじめに読むとおもしろい、というのが売りだった。

好きなことはすべて記事に

―印象に残る記事は。

鹿 ゴミ処理施設へ取材に行って、道中で迷子になったこと。ネットで探したマップが間違っていた。取材はどうにか終わって、先方に紙面を送ったら喜んでいただけたからよかったけど。

通 スーパーグローバル大学創生支援の記事が印象的。文科省が競争型の補助金を出す話。事業の名称を皮肉って、京大を地球に見立てて周りに惑星っぽく他大学のロゴを並べるという図を作って載せた。一方で、文科省に電話取材したら担当の課長さんが受けてくれて、熱く語ってくれた。感化されることはなかったけど、「馬鹿にしてごめん」と思ってそれ以降は控えた。

易 「LGBTのいま」という連載企画で、当事者として支援に取り組んでおられる遠藤まめたさんに話を聞いた。京大に入ってジェンダー関連の話題に興味を持つようになって、この取材は先輩に誘ってもらった形だけど、記事にできてうれしかった。他にはアニメ評も印象的。先輩の(47)の記事がネットでバズったり、書評を熱心に書く先輩がいたりして、私もそういうジャンルの記事をよく書いた。きっかけは『赤毛のアン』全作品レビュー。1回生のとき、全話見てと言われた。1本30分×50話。批評なんて書いたことがなかったけど、11月祭で授業が休みになる期間を使ってひたすら見て書いた。

―アニメはもともと好き。

易 そう。(47)と飲みの場とかで盛り上がって、「好きなら書いたらいいじゃん」と言われた。それでいきなり50話を見せるのは酷だけど(笑)。

通 スポーツ記事も増えた。

易 もともとは手薄だったけど、そのころ京大の野球部が強くて、先輩が特集記事を書いた。田中投手(英祐、元ロッテ)がプロに指名されたときのドラフトを取材したり、阪神2軍との試合に行ったりした。

通 遊び心でスポーツ新聞のようなレイアウトにした。短い記事で埋められるとあって、盛り上がった。当時は記事が不足しがちで、大きい自社広告で埋めた。5段どころか6、7段……

鹿 半分超える(笑)。

通 趣味に全振りの紙面もあった。僕はバス関連。自分がデスク(持ち回りの号ごとの責任者)の号でネタがなくて、でも絶対に4面にするぞと意気込んで企画した。片道2時間ほど走るバスに乗って紀行文を書いた。注釈をたくさんつけて、その細かさをみんなにつっこまれた。

易 「ゆっくりと曲がる」という言葉に注がついていて、「なんだこれは」と騒然とした(笑)。当時は、高畑勲作品を連載で特集したり、バス企画も何回か載せたりと、趣味の色が強かった。

通 1回生でも1面丸ごと自由に使わせてもらえた。

易 好きなことはすべて記事にしよう、みたいな風潮。創刊90年記念に90キロ走る人がいたり。

通 バスの連載は、鉄道研究会から感想を毎回いただいた。「着眼点がいい」、「もう少し掘り下げてほしい」とか。

易 プリキュア企画もファンの方からお褒めの言葉をもらった。

情報源が突如消える

鹿 取材方法で言えば、情報公開連絡会がなくなったのは大きな変化だった。それまでは大学執行部で上がっている議事内容がそこで共有されていた。編集部から誰かが参加して話を聞いて、ネタになりそうな部分を追加取材するという流れだった。事前に知らされることもなく中止になって、「ネタ集めどうしよう」という話になった。それ以降、学内会議の議事録はホームページに上がるけど、「〇〇について」としか書いていないから、記事にすべきかどうか判断しにくくて困った。

―情報公開連絡会の雰囲気は。

鹿 寮生など10人ほどが参加していた。副学長が学生からの質問に答えていく。

―しっかり答えてもらえた。

鹿 けっこうやりとりできた。

通 大学としては、取材というより、学生との対話の場という意識が強かったと思う。

「鍋なんか食って…」

通 深夜作業は嫌だった。自宅生だから終電までに帰りたいのに、全然終わらなかった。結局、朝方まで作業してボックスのソファで寝る。当時、吉田寮の話が動いていて、先輩が熱心に取材していた。発行直前の深夜に「特集を入れるよ」と言って2面増えることもあった。

易 下宿生の男性が多くて深夜作業が当然のような雰囲気だったという側面はある。私は毎回夜遅くなるたびに「化粧を落としに帰りたいけど、落としたらそのまま寝たくなる」といつも話していた。

通 人を集めて1秒でも早く校正・編集作業が進むように、いろいろ工夫した。そのひとつが「デスク鍋」。気が向いた人が鍋を作ってみんなで食べる。レイアウト担当の僕は、「記事が揃っていないのに鍋なんか……」と内心思っていた(笑)。周りは「まだまだ夜は長いし」という雰囲気。記事を出していない人が一生懸命ネギを切る横で、僕はパソコンと向き合う。そういうのが楽しいんだけど。

易 楽しかったね。

鹿 自分がいたころは「デスク飯」に変わっていた。鍋に限らずピザを頼んだり。

易 少し下の世代は、人が増えたのもあって、きちんと記事を出す空気ができていた印象。

鹿 朱入れが遅いことはあっても、前々日までにはおおむね出揃っていたと思う。私も実家から通っていたけど、早めにやるべきことをやって帰っていた。

―会計面は。担当によって緊縮だったり放漫だったり。

易 緊縮のイメージ。

通 無駄遣いさせないという強い意思を感じていた。

易 でも必要な時は出してくれていた。社用車を買い替えたり。

通 約20万円の中古のセレナに乗っていた。徹夜作業後にUSBメモリを持って大阪の印刷所まで車で行って、新聞を運んで帰ってくる。よく事故を起こさなかったなと思う。印刷会社が発行日につぶれたのも懐かしい。今の会社に変えて、ボックスまで新聞を納品してくれるようになり、印刷代も安くなった。

易 安いからと、カラー印刷を増やした時期もあった。

―紙面が読まれていた感覚は。

易 教職員はともかく、学生が読んでいた感覚はあまりない。

通 販売ボックスの新聞の減り具合で多少感じた。アニメ系の特集の号はよく売れた。

鹿 入試の日に会場付近で新聞を配っていたときには、ちらっと見て「解答速報じゃないならいらない」などと文句を言われることもあったけど、逆に快く受け取ってくれる人もいた。

―ウェブの記事は。

通 ウェブ担当だったけど、当時はおまけという意識があって、記事をサイトに上げる作業が滞りがちだった。代々の担当が管理システムの更新をしていなくて、手遅れなほど古かった。下手にさわると記事が消えそうで、結局は放置した。URLが変わることで、SNSで共有してくれているリンクが無効になるのも避けたくて。今は無事にリニューアルされてよかった。

―紙とウェブの比重の理想は。

通 僕らのころはスマホを持っていない人もちらほらいた。

易 スマホでニュースを読むことも今ほど日常的ではなかった。今の京大新聞は紙面とウェブのバランスがよくて、うらやましい。ウェブのほうがたくさんの人に読んでもらえるし。

鹿 ただ、紙なら家の掃除中にたまたま見つけて読んだりする。寿命は紙のほうが長い。

易 それはそう。紙あってこそ。

「よくわからんけど続ける」

―京大新聞の存続の要因は。

易 会計担当者がアルバムの利益を食いつぶさないように管理してくれたからだと思う。

―在籍中に存続の危機はあった。

鹿 人数的には安定していたから、特に感じなかった。

通 コアメンバーとマイルドに所属する人がいて、人手が必要なときはみんなを巻き込む。

―今もそのイメージ。

通 普段はコアメンバー中心で作業する。先輩と「我々はなぜ新聞を発行しなければならないのか」などと議論しながら。

―その答えは。

通 出ない(笑)。だからこそ楽しいというのもある。「よくわからんけど発行しなあかんねん」と言ってまた手を動かす。

易 歯車が回っているから回し続けるみたいな感覚。

鹿 私は続けることへの疑念を抱くことすらなかった。

通 もっと手を抜いてもいいのではと思いつつ、いざデスクの号になると「4面にするぞ」と。

易 デスクが持ち回りなのも大きいかも。それでも負担の偏りはあったし、がんばってくれていた同期が引退宣言して、突然いなくなったりした。

―ご自身が引退する側にならなかったのはどういう思いか。

通 研究室配属で桂に行ってからは半ば引退したけど、ボックスに行くのは楽しかった。

鹿 時間割に組み込まれていたような感覚で、特に苦もなく関わった。シンポジウムの情報が得られたり、映画評を書くと言ったら経費で映画を見られたり、書評も同様。うまみを感じていた。遠くから通う自宅生にとっては、空き時間に立ち寄れる拠点があるのも大きい。

―現役編集部へ。

易 楽しみに読んでいる。今の紙面は学生のリアルな関心が反映されていて、学生新聞ならではの姿だと思う。思いついたことを形にできる環境があるのは貴重だし、続いてほしい。〈了〉

目次へ戻る

⑵2010年代後半の1名

化さん(16〜22)※ペンネーム=11月7日、京大新聞ボックス

紙面は淡々と制作、アルバムは自由にできた

写真やレイアウトに興味

―入社のきっかけは。

もともと写真やレイアウトに興味があり、『Chot★Better』(聞き取り⑴を参照)を見学した。それから京大新聞の見学に行ったら高校の同期がいて、自分に合うのはこっちかなと思った。高校で卒業アルバムの制作委員長だったこともあって、アルバム制作も気になっていた。

―入ったころの雰囲気は。

暗くてピリピリしていた印象。企画を集めるために、普段の会議と別で「企画会議」を開いて検討していたけど、提案に対して何らかの指摘が入って紙面化に至らないことも多かった。京大新聞で取り上げる意義が問われて、他の媒体でもできそうなネタは練り直しを求められた。

―見送りの場合、面が減る。

盛んに新企画が載るというより、既存のコーナーの記事を淡々と載せていくイメージ。朱入れ(校正)がきっかけでゴタゴタすることもあった。発行日前夜にレイアウトごと修正が必要になることもあった。そういう雰囲気の中で、いろいろあって足が遠のく人が何人かいた。編集員が減って自転車操業状態になった。

―その雰囲気の名残は多少感じた。企画がないのに提案がボツになって、合併号になったり2面発行になったりした。

写真関連の企画はいくつか通って、紅葉や桜を撮りに行って載せたし、やりたいことができるときもあった。

―印象に残る記事は。

初めて書いた「こくばん」(編集員コラム)はひどい出来だった。1年ほど経ってまた書いたときに、編集部の数人から文章がよくなったねと言われた。

最初に書いたニュースは、大学の細かい規程変更。本部棟に行って職員に取材したけど、自分はこういう記事を書くタイプではないなと思った。ニュースで印象的なのは、iPS研究所の施設の開館式典。教授への囲み取材があって、とある一般紙記者が聞き方を変えながら繰り返し質問をしていた。書きたい言葉が先にあって、それをどうにか引き出そうとしている印象を受けた。取材の現場を見ることができたのはよかったけど。

あと、瀬戸内海沿いを1周したドライブ紀行は楽しかった。

―紙面の方針で意識したことは。

今の紙面はやわらかい記事も載る印象があって、僕はそれでいいと思うけど、当時はとっつきやすさより、切り口や独自性がないと……という空気で、全体的に硬派な新聞だった。

―新聞が読まれている感覚は。

あまりないけど、所属していた研究室に配られていて、冷蔵庫に貼ってあった。ツイッター(現X)で告知した記事に対して反応があったりもした。

事業を続ける難しさ

―アルバム担当の使命感は。

それはある。人が少なくて2年間担当した。2年目には、提携している会社の担当者が不慣れな方に代わって、僕は1年経験して全体を把握していたから基本的に自分で動いた。会社にリクエストしていろいろ改めた。構成を変えたり、写真を撮り直したり記事のページをカラーにしたり。好きなようにやらせてもらえた。ただ、僕が引き継いだ後、回らなくなってしまった。

―発送の大幅な遅れや会社側の音信不通などがあり、契約を解除して新会社に移行した。

僕は会社を変えるかどうかの会議に参加できなかったけど、会社変更の前に自分たちの体制に見直す余地があるという方向の意見を出した。僕自身は会社に対して、いろいろとリクエストを通してもらった印象が強くて。

―アルバム担当の心労や相手方の反応もふまえ、解除せざるを得ないという判断だった。とはいえ、お世話になったカメラマンさんの交代を不義理に進めてしまうなど、拙い点も多かった。

研究が忙しくて難しかったけど、経験者としてもう少し関与すべきだったと反省している。

新聞らしい形に安心感

―紙とウェブの比重の理想は。

東大新聞はウェブに力を入れている。スピード感は大事だと思う。僕が入る前、入試のカンニング事件で京大新聞のツイッターの投稿が話題になったけど、在籍中の雰囲気としては、速報的な投稿には慎重な考えだった。僕は速報を積極的にやりたいと思いつつ、具体的には動けなかった。記事をすべて無料で即時公開するとなったら、遅れて届く定期購読者の方々への配慮が必要になる。ただ、郵送という性質上、仕方ない部分はあるし、少なくともニュースは時期を優先して発信するのもありだと思う。

―東大新聞はウェブに注力する一方、紙面は雑誌のような見た目にリニューアルした。

やはり新聞の形を残してほしいと感じる。安心感がある。京大当局が何か企てをしたら、1面トップで「こんなことをやろうとしているけど、いいのか」と中立的な立場から指摘する。そういう機関であってほしい。中面にゆるい企画が入るのはいいと思うけど、一般紙と同じ見た目だからこそ、視覚的にニュースの軽重を示せるという強みがあると思う。〈了〉

目次へ戻る

⑶2010年代中盤以降の3名

厳しい校正の洗礼経て、「好きなように関われた」/4面死守へ 企画もニュースも作り出す!?

深夜作業が「通過儀礼」

―入社のきっかけは。

築 サークル紹介冊子を見て珍しいなと思って見学した。

奥 高校で新聞部だったから興味を持って、ホームページに載っている企画を一通り見た。当時進められていた「英語で授業」の計画の問題点を岐阜大学の元教授に尋ねるインタビューを読んで、こういう問題意識を持つ人たちがいるところならよさそうだなと思って入った。写真サークルの説明会にも行ったけど、開始直後に会費の支払いを要求されたからやめた。京大新聞では一切請求されなかった。

賀 書くことが好きだったので、紹介冊子で見つけて興味を持った。1回生でもデスクを担当してもらうと書いてあって、怖そうだけど経験してみたいなと。見学したら落ち着いた雰囲気で、親しみやすそうな同期もいて、入ることにした。

―印象に残る記事は。

奥 90周年号は、盛大にやろうとしたのにできなかったという意味で覚えている。それと総長選も印象的。総長になった山極壽一氏は、就任に際しての単独インタビューで「権限集中より合意形成を」と言っていたのに、その後は結局、学生との対話を拒む方向に行ってしまった。就任時の発言はあまり参考にならないと感じた。ご本人の思いとは別のところで大学が動いていくんだなとも思った。

築 小説家・吉村萬壱さんのインタビュー。編集作業を担当したら、会話内容を文章にまとめていく作業がおもしろいなと気づいた。それ以来、インタビューや対談イベントなどの記事をよく書いた。

賀 京大出身の猟師さんのインタビューは、その号で初めて徹夜発行を経験したのもあって印象的。夜明けとともに帰宅した。

築 毎号のように発行直前は徹夜で作業していて、それを是正できなかった。

―編集部の雰囲気は。(築)さんが「自分たちはたまたま壊れたエレベーターに乗り合わせただけ」と言っていたと聞いた。

築 言ったかも。すごく仲良いわけではないという意味で(笑)。たとえば「朱入れ」は、印刷した原稿を置いておいて見た人が書き込んでいく方式で、直接的なコミュニケーションが乏しい。その状態で「ここは違う」みたいなコメントが入るから、ギスギスしがち。普段から仲良い関係性だと厳しい指摘に対しても割り切れるけど……特に定着する前の新編集員は、それが一種の洗礼になって、乗り越えても次は深夜のレイアウト作業がある。ダメージが溜まりやすい環境だったと思う。

賀 徹夜発行を共にした人どうしは打ち解けやすかった印象。自分自身、これを経験して初めて一員になれた気がした。

築 通過儀礼的なかんじ。

奥 私はレイアウト自体は苦ではなく、積極的に担当するようにしていたので、必然的に深夜作業ばかり。いつもほぼ同じメンバーだった。記事だけを持っている人は原稿が確定したら帰れるけど、レイアウト担当は全部終わるまで帰れない。

築 2面構成の号は比較的早く終わることもあった。

―2面発行や合併(2号をつなげて一度に出す)に抵抗は。

賀 抵抗感はあったけど、どうしてもネタがなければ仕方ないし、たまにやっていた。

築 定期購読の方々に申し訳ないという話になった。

奥 よくないと思いつつ、デスクが「2面でいい」と言って諦める場合もあった。自分は4面がいいなと思っていたから、デスクを担当した号では無理やり企画面を作り出したこともあった。夜中に空いている門を調べたら意義があるのではないかとか言って、深夜の構内を歩き回るだけの記事を載せたり。

無理に出す企画は通らない

―企画の提案がなかなか通らなかったという声と、自由に書けたという声がある。

賀 自分はいろいろな企画をやらせてもらえたなという印象。

奥 自ら持ち込む企画はわりと採用されていたと思う。「企画会議」では当番で提案者が決まっている。どの提案も自分の順番が回ってきたときにひねり出す企画ばかりだから、たくさんツッコミが入る。どこかの情報誌でもやっているようなネタになりがちで、京大新聞独自の位置付けを考えないといけないという話になって、結局そのまま消える。

賀 無理に考えた企画だと、指摘をふまえて提案しなおすほどの気力がないのかもしれない。築朱入れも当番を決めたことがあったけど、しない人は全然しない。校正不足で発行してから誤字脱字が見つかったり、ひどいときは最初の段落が丸ごと2回貼り付けられたままになっていたりした。

ニュースがなければ作る

―編集方針として意識したこと。

築 紙面の検討過程で「これだと『らいふすてーじ』(京大生協の機関紙)と変わらない」といった意見が出た。「新聞らしさ」みたいな感覚はあったと思う。

賀 バランスが大事かなと。文化記事に興味を持って新聞を手に取ってくれたり、ついでにニュースを読んでくれたりすることもあるだろうし。かといって文化記事ばかりだと大学新聞としてどうなのかという話になる。個人的には主に文化記事を書いて、ニュースはあまり書きたいとは思わなかった。

築 各面の内容を話し合うことはあっても、全体的な方針を議論した記憶はないかな。結果的にいろいろなものが載る紙面ができあがっていた感覚。

奥 1面に載せるべき記事は、なんとなくイメージが共有されていた。基本的にはニュース。

築 その感覚はあった。ネタがなくて、学内規程が少し変わったという話も記事にした。

奥 その発想で、発行前日に2つ記事を作り出してニュース面を埋めたこともあった。ただ、大学が発表したものをそのまま大きな扱いにすることはあまりなかったと思う。

賀 京大新聞は大学の広報ではないのだから、なんでも京大の発表どおり肯定的に書くのではなく批判的な目を持とうということを、(奥)から言われたような記憶がある。

奥 毎年やっている新編集員向けの勉強会で言っていたのかな。

築 「本学」ではなく「京大」と書くのも、そういう意識から。

必要性が伝われば賛成

―経営面は。(奥)が会計担当のときは緊縮ぎみという声も。

奥 収入源はアルバムと広告で、ほぼ固定。コントロールするとしたら支出になる。そういう意識で、何か買いたいと言われても反対したことはあった。ただ、それは会計担当としてではなくイチ編集員として、必要性をうまく理解できなかったからそう言っただけ。会計担当が決める筋合いはないし、会議で合意できればきちんと支出した。

築 自分は全然払ってくれなかったという印象はない。合宿費は出るし新歓の食事代も出るし、社用車もある。

奥 編集員にお金を払わせないというのが基本方針だった。

―収支の危機感は。

奥 車の購入などで一時的に赤字はあったかもしれないけど、半年に一度の収支報告では常に黒字だったと記憶している。ただ、結果的に黒字なだけで、赤字でもいいと思っていた。

賀 新聞の売り上げよりもアルバムで支えられているという意識は常にあった。ただ、自分がアルバム担当のときは、強い使命感からではなく必要なことをただこなしていた。ゲラをチェックしたり、会社の人とやりとりして撮影の人員を割り振ったりといった作業は自分にとって新鮮で、どちらかというと楽しかった。

お年寄りの官能小説苦心

―文学賞を振り返って。

築 しばらくやっていないということで開催した。ウィキペディアに載っている高校・大学の文芸部一覧を見て片っ端からチラシを送ったけど、あまり効果がなかった。公募ガイドに載せたり書店にポスターを貼ったりして募った。いざ集まると、審査員の方々に渡す前段階の下読み作業がしんどかった。お年寄りの官能小説みたいな作品が多くて。他には息子の自慢話とか、全裸でどこかを走るとか。

居酒屋で最終選考会を開いてその様子を記事にした。編集員のつてで紹介してもらった人に謝礼を渡して受賞作をモチーフにした版画を作ってもらって、それも紙面に載せた。

―講演会も実施。

奥 90周年に合わせて開催した。ちょうどピケティの『21世紀の資本』が発売された翌年で、資本主義関係で何か語ってもらえたらなと思って、経済学者の橘木俊詔氏を呼んだ。思ったより人が集まった印象がある。

関わり方を自由に決める

―在籍中に存続の危機は。

賀 あまり感じなかった。

築 課題はありつつ、人数的には回っていた。

奥 自分たちの代は4人しか入らなかったという危機感があった。次の年に花見をやったり時計台前で呼び込みをやったりと工夫したら、たくさん入った。

―百年続く要因は何だと思うか。

賀 歴史の短い大学新聞と比べると京大新聞は伝統があるから、自分たちの代で終わらせることに抵抗を感じやすいのかも。

築 インテル会(同窓組織)の存在もあるし、そういう意識はありそうだね。

奥 入ってしまえば「やめる・やめない」がない。1年ほど顔を出していなくても編集員としてカウントされるし、人手が必要なときに協力をお願いすることもあった。

築 久々に来ても、やりたいならやろうという雰囲気。来るもの拒まず去るもの追わず。

賀 会費制だと、払うのをやめたら除籍になりうる。

奥 お金で揉めないのは大きい。理論上「退部」はない。

―そう考えると愚問かもしれないが、やめずに続けた理由は。

築 一生懸命書いた原稿に厳しいコメントが入るのはやっぱりいい気持ちはしないけど、モヤモヤしつつなんだかんだでまた書く、というのを繰り返して関わり続けた。文学賞しかり、大きいことができるサークルだから、多少しんどくてもやめてしまうのはもったいないなという気持ちもあったと思う。

賀 好きにやらせてもらえたし、やめようと思ったことはない。

奥 関わり方を好きなように決められるというのもある。記事を書く気が起きなかったら行かなくてもいいし、ボックスにいるだけでもいい。企画をやりたいとか、この本で書評を書きたいとか、そういう気持ちが出てきたら紙面を使わせてもらえる。

―紙媒体の維持について。

奥 全国紙ではないし、大学の新聞だから、学内施設に紙で置いておくことで、そのつもりがない人も手に取りうるという効果があると思う。

築 ウェブは検索した人しか見ないし、新歓で配ったりできる紙媒体は知ってもらう機会という観点で重要。京大出身でも京大新聞の存在を知らない人は意外と多いし、販売ボックスのように偶然知る可能性のある手段がなくなると、認知度がさらに下がると思う。

賀 紙媒体は、いかにも「新聞」という感じがして、入部を考える新入生などが見た際にもインパクトがあると思う。〈了〉

目次へ戻る

⑷2010年代後半の1名

轟さん(17〜23)(ペンネーム)=12月1日、オンライン

神経使うネタや人手不足で疲弊、心残りも

生の声を聞いたのが印象的

―入社のきっかけは。

5歳上のいとこがメディア関係の仕事をしていて、おもしろそうだなと思った。ボックスという居場所があるのも魅力的。お菓子とかが置いてあって。経費で飲み食いできるのもいいなと思った。

―入ったころの雰囲気は。

徹夜体質、容赦ない朱入れ、ギスギスした雰囲気……(笑)。記事は一言一句きっちり指摘される。先輩がちょうどやめてしまった時期で、会議は緊迫した雰囲気だった印象。人数はそれなりにいたから場はにぎやかで、議論は白熱していた。

―上の世代では、マスコミ的な捉え方をする人と、ミニコミ的な捉え方の人がいたと聞く。

どちらもいて、うまく紙面を分け合っていたと思う。2回生だった2018年は重めのネタが多かった。

―立て看板、吉田寮、琉球遺骨訴訟など。印象に残っている記事は。

それらの記事は、当事者の方々から生の声を聞く機会が多くて、どれも記憶に残っている。あと、本庶佑さんのノーベル賞受賞は、世間的にも大きく扱われるニュースだったという意味で印象深い。

―かなりたくさんニュース記事を担当していた印象。

本当は書評も書きたかったけど書き手が全然いなくて……

―実働4人ほど。あの年に2面発行や合併号があったが、 それ以来ない。

本来やらないほうがいいよね。定期購読してくれている方々に失礼だし。

―近年は人が増えた。それぞれが意欲的に書いて文章が長くなりがちで、文化面の記事があふれて翌号に回ることもある。

ニュースの書き手も増えるといいね。硬い記事は特に神経を使うし、簡単ではないけど。一方で、硬いニュースばかりだと読む人が減るし、そのあたりも悩ましい。

やめたら回らなくなる

―在籍中に大変だったことと、よかったことは。

自分の書いた記事を読んだと言ってもらえたときはうれしかった。京大記者クラブの記者の方々が読んでくれているらしくて、やっていてよかったなと思った。大変だったのは、神経を使う記事が多かったこと。あと、人手不足と睡眠不足。

―やめようと思わなかった。

ずっと思っていたよ(笑)。でも、やめたら回らなくなる。

―踏みとどまったのはなぜ。

下の世代がいるからというのはある。あと、なんだかんだで先輩方にかわいがってもらったからかな。

気ままに取材したかった

―心残りは。

きついと思いながら記事を書くという環境をどうにかしたいと思っていたから、いま意欲的な雰囲気があると聞いて安心した。それと、編集体制のオンライン化も課題に感じていたけど、それも成し遂げてくれた。

―オンライン化せざるを得なかったという側面も大きいが。

あとは、自分で好きなテーマを見つけて取材したかった。

―11月祭後のグラウンドの後片付けを実は野球部がやっているとか、正門の警備にいくらお金がかかっているか調べるとか、いくつか調査系の記事を書いていた印象もある。

ネタがあったから書いただけ。やりたかったのは、たとえば研究者へのインタビュー。フィールドに取材に行ったり、研究者が抱えている課題を深掘りしたりできたらなと。

―ここ2年ほどで、研究者に話を聞く企画を連載している。

いいね。話すのが好きな研究者の方はけっこういるだろうし、大学にいる学生という立場を活かせる。〈了〉

目次へ戻る

⑸コロナ前後ごろの4人

前頁に引き続き、2010年代を知る卒業生への聞き取り取材の内容を掲載する。次の4名は、新型コロナ感染症の影響を受ける直前あるいは直後ごろまで活動に携わった。※聞き手の(村)は18年入学。

湊さん(17〜23)、穂さん(18〜24)、森さん・大さん(19~23)(いずれもペンネーム)

=11月30日、東京駅付近の居酒屋にて

=11月30日、東京駅付近の居酒屋にて

「10年に1度の暗黒期」でも「楽しかったから続けられた」

ボックスの「秘密基地」感

―入社のきっかけは。

湊 新入生に配られる新聞をもらって、どうやって作っているのか気になった。後日、教室でビラを見つけて見学に行った。一般紙と同じ紙で学生が作っているという点に興味を持った。

穂 自分も本格的な新聞の見た目に惹かれた。テニスサークルに所属していて、他の世界も知りたいなと思って1回生後期に入った。執筆意欲があって小説のサークルも見たけど、新聞のほうがいろいろ書けるかなと。

森 春にサークルに入りそびれて、京大新聞は遅くまで新歓をやっていたから興味を持った。

大 体育会の部活に入っていたけどやめた。どこかに入ろうと思って、もともと仲が良かった(森)がいたからいいかなと。

―実際に入って、雰囲気は。

湊 会議では重々しい空気が流れていた。思い切った発言はできない感じ。半年ほど経ってようやくなじめた。きっかけは先輩と仲良くなったこと。ある日、空き時間に行くところがなくてボックスに立ち寄ったら、先輩が備え付けのパソコンでゲームをしたり動画を見たりしていて、その話題で打ち解けた。

穂 ボックスは秘密基地感があった。小説とかで描かれるサークルの部室のイメージに近くて感動した。会議は厳粛な雰囲気だけど、それ以外の時間に先輩たちと話すと居心地のよさを感じた。下宿先を変えた関係で何日か泊まるところがなくなったときに、ボックスの「住人」になったこともあった。

大 会議では、この場所だけ時間の流れが違うのかと思うほど沈黙が長く感じた。体感で1、2分ぐらい無言が続く。1年下の世代から活発になった印象。

森 真面目な雰囲気で、会社みたいだなと思って、やっていけるか不安だった。それぞれの編集員は優しかった。

大 そう。どんな人間でも受け入れてくれる雰囲気。

湊 人が少なかったからね(笑)。

森 あと、お菓子がいっぱい置いてあったのもよかった。

―お菓子が目的でもいいから来てほしいという思いで、会議のたびに買いに行った(笑)。

4、5人で4面以上作る

湊 (村)が入る2018年前後は10年に1度ほどの「暗黒期」だったと思う。当初、1回生が(村)だけ。2回生が私と(轟)。

―同じタイミングで1年上の(営)、後期に(穂)が入ったのは救いだった。会議の出席者が4人という日もあった。

穂 受験生応援号では、実働が4、5人なのに4面以上作らないといけなくて大変だった。

湊 人が足りず、修士2回生にデスクを引き受けてもらったりした。卒業する先輩に冗談混じりで「数年後には廃刊しているかも」と話すこともあった。もう無理ということで、合併号(2号を1回にまとめて印刷)を出した。過去の紙面を見たら、特集号など恒例の事情以外で月2回のペースを崩すのは2010年以来だと判明した。ペラ1枚の2面発行もあった。

―臨時の合併も2面発行もその年が直近最後。現在は原則月2回、4面以上で出している。

急きょ記者会見に出席

―印象に残る記事は。

湊 本庶佑さんのノーベル賞。授業後にテレビを見ていたらノーベル賞のニュースが流れて、「こちら京大前です」と言っている。「ええ!」となった。内部のメーリングリストで「誰か取材行ってますか」と尋ねても返事がないから、(轟)を呼んで構内の会見場に行った。

―載ったのは院生の(海)にデスクをしてもらった号。しかも直近最後の2面発行がそれ。

湊 大きなニュースでバタバタすることはよくあった。理学研究科の論文不正の記者会見もそう。あれは卒業式当日だった。アルバム用の撮影で慌ただしいときに会見の知らせが飛び込んできて、また(轟)と行った。あの時期は大学でいろいろなことが起こっていて、話題に事欠かなかった。

穂 印象に残っているのはドライブ紀行。編集会議が終わった夜9時ごろ、「今から3時間後に出発」と言って解散、再集合して出かけた。(轟)(湊)と四国を1周した。楽しかった。

湊 勢いで行ったね。

穂 1面分ほぼひとりで書いた。

―それこそ「住人だった」ころ。

穂 そうそう。その号は作業が終わらないと自分がそこで寝られないからフル稼働した。あとは、11月祭の禁酒のニュースも印象的。たくさん直されたからよく覚えている(笑)。

森 印象深いのは卒業直前の「こくばん」。大学生活への名残惜しさを感じながら、ケジメをつける気持ちで書いた。

大 入ったばかりのころ、お寺のライトアップの取材に行って、夜道で迷子になった。気づいたら周りが田んぼばかりで、近くにいた人に「ここは京都市ですか」と聞いたら笑われた。

形に残るものを作る実感

―大変だったことと、よかったなと思ったことは。

湊 大変だったのは卒アル担当。提携していた業者との連携がうまくいかず、不慣れな業務を手探りで進める状態で、しんどかった。結局、会社を変えて改善を図った。新聞のことでは夜通しのレイアウトが大変だったけど、組版作業は楽しかったからほぼ毎号やっていた。

穂 全体的に楽しかった。記事を書く視点でいろいろな行事に参加するのは新鮮な体験だった。ドライブ紀行で遠出したりと、京大新聞にいなかったら行けなかったところも多い。レイアウトとかは大変だったけど、他の人が自分以上にやっていたから気にならなかった。

森 辛かったことは入アル担当。スケジュール管理能力がなくてたくさんやらかしたけど、周りに助けられてどうにかなった。よかったのは、福利厚生が豊かなこと。飲み会でお金を払わなくていい。社用車を私用で使えるのもうれしかった。

大 あまり活動していないから辛かったことはない。よかったのは、編集部にいろいろな人がいて、今までに会ったことがない感じの人と知り合えたこと。

湊 (村)が辛かったことは?

―特に思いつかない。

穂 入ったときから人が少ないと、それが普通に思えるよね。

―それはある。強いて言うなら、自分なりに試行錯誤したレイアウトを先輩があっさり組み直して原型がなくなったのは堪えたが、いい勉強になった。

湊 私も初めて書いた「こくばん」はそんな感じ。もはや自分の文章ではなくなった。原稿を提出したら修正内容を書き込まれて、反映して更新版をホッチキスでとめて、他の人がまた書き込んで……を繰り返してだんだん分厚くなって、先輩から「本ができそうだね」と言われたのを覚えている。そういうことを経て、形に残るものを作っているんだなと実感した。

気持ちが他へ向きがちに

―新型コロナを機に活動から離れる人が数人いた印象。

湊 授業や編集会議がオンラインになった。記者会見も?

―会見もオンライン中心で、徐々に対面へ戻った。思い出すのは、20年7月に対面で実施された新総長決定の記者会見。当時は大学当局が課外活動に制限を課していて、普段なら出席できる会見の会場に入れてもらえなかった。オンライン中継も録音の提供もしてもらえず。

森 入学アルバムの制作をどうするかで混乱したのもそのころ。編集会議が今までどおり開けず、ボックスにも行かなくなって、気持ちがバイトや他のことに向いてしまいがちで、アルバムにあまり集中できなかった。徐々にリモート作業の体制が整って、「こういうやり方もあるんだな」と慣れていった。

―結局その年の入アルは、制作の方向で進めたものの、中止にした。新聞の発行もストップして、ウェブサイトに記事を上げるだけの期間が半年ほど続いた。

大 リモートの編集会議は、ボックスでやっていたころよりさらに静かだった。

―最初は無料通話アプリ「LINE」の通話で会議をしていたけど、せめて画面上で顔を合わせようという話になって、ミーティングアプリの「Zoom」を導入した。でも、ビデオをオンにしたのは2人だけだった(笑)。他の数人はオフで、真っ黒の画面に名前だけ表示される。

穂 申し訳ない。それと、新しいチャットアプリを使うかどうか議論した記憶がある。

―会議で決める前に先輩が「Slack」を試験的に導入した。聞いたことがないアプリで戸惑ったが、結果的に便利で、それまで使っていたメーリングリストから移行した。

穂 並行していろいろなやりとりができるようになった。

―いろいろあったなかで、京大新聞をやめようと思ったことは。

湊 1、2回生のころは毎号のように思っていたけど、レイアウトが好きだったから続けた。

森 正直、思ったことはある。残れたのはみなさんの心の広さのおかげ。どれだけ失敗しても見放さずに接してくれた。それと、他の人が書いた記事を読むのが楽しかったのもある。

穂 コロナと研究室配属で活動から離れたけど、やめたいと考えたことはない。修士に入ってコロナが収束したころに4学年下の世代が飲み会に誘ってくれて、つながりを保ててうれしかった。〈了〉

目次へ戻る

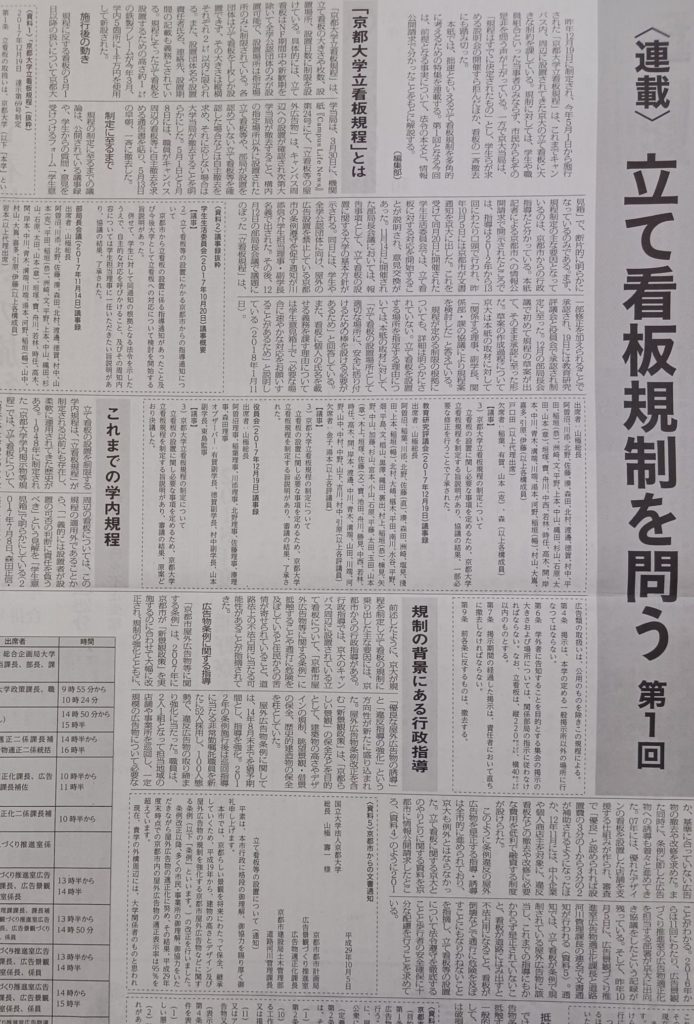

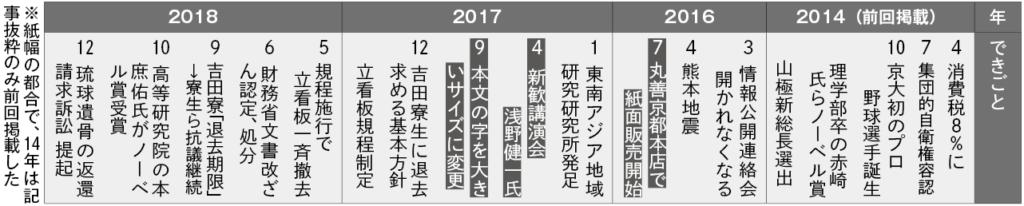

拾い読み⑰ 大学運営で新設・導入相次ぐ 2015年の紙面

2015

新聞社▼「こくばん」に見る編集員→初回(1946年4月1日号)の内容:戦後の金融措置による物価高騰で生活が厳しいなか学問への意欲をみなぎらせ、機能停止に陥った大学を批判▼11月祭で講演主催「21世紀の資本主義を読み解く」/橘木俊詔・京大名誉教授▼本紙文学賞、大賞に井口可奈さん→受賞作「ボーンの錯覚」全文掲載▼創刊90周年記念:90キロ走に挑戦! 時事▼投票率低下を考える:学生団体「ivote」関西代表▼複眼時評:政治改革2・0 教育研究▼受験生に知ってほしい6つのこと:ジンクスは気にするななど▼法科大学院、同志社大の国際関係の科目受講可に▼情報学研・元教授を研究費の不正経理で懲戒▼教員推薦図書:『中世の秋』稲垣恭子氏ほか▼『知のバリアフリー』刊行記念インタビュー:国立民族学博物館・広瀬氏▼ポケゼミ受講体験記→チェーンソーで木を伐採/飛騨天文台で見る天の川▼実務領域への博士輩出を推進:経営管理・博士課程設置を申請▼経済学部、授業の撮影・録音禁止に▼複眼時評:宇宙人類学事始/私のバイオマス研究▼高校生応援企画:いざ大学生活へ▼法科大学院、3年生入学可に▼全学共通科目、8群に再編▼全部局に意向調査:学域・学系制度へ準備着々▼京大と最終兵器「Z」:京大ゆかりの秘密研究所の実態▼経済学部「短期修了コース」導入:5年で修了▼熊野職員宿舎跡に幕末の遺構 大学運営▼吉田寮自治会確約締結:寮費、新棟に関し項目追加▼京大前東一条通、自転車左側車道走行へ:住民の苦情受け▼吉田中庭、整備開始▼吉田寮食堂、補修終わる:5年の議論が結実▼吉田寮新棟完成:50年ぶり増棟▼総長解任規程創設▼国際科学イノベーション棟運用開始▼京大あれこれ:経済学研にある謎の像/理学部校舎に光る謎ネオン/住宅地にある慰霊塔▼オリンピックオークを再植樹:京大陸上部の励みに▼職組賃下げ訴訟、請求棄却判決:原告ら控訴▼GPA導入へ:履修取り消しも可に▼学内に緑を:環境科学センター、ゴーヤの苗を無料配布▼京大、改革の指針を発表:WINDOW構想を具体化▼杉万学生担当理事が辞任:後任は未定→川添文学部長が就任▼高等研究院を設置▼生協、組合員アドレス流出▼シェアサイクル利用中止に:再開の見通し立たず▼特色入試始まる:個性派の難問続々▼無線LAN「みあこネット」終了:接続面倒、VPN不要のKUINS―Air導入▼学部入試、17年度からウェブ出願導入へ:紙は廃止▼二次試験、時計持ち込み不可に:国立大では初 学生▼工・院生わいせつで放学処分:女性に道を尋ね接吻し逮捕・有罪▼第二外国語特集:アラビア語、ロシア語など▼ルネべスト書評『大学4年間で絶対やっておくべきこと』→著者にとっての大学とは、男性と女性の品評会の場▼夜は長いし歩けよ京大生:24時以降の各キャンパスを散策▼七大戦終了、京大は4位▼11月祭講演会連動書評:『「幸せ」の経済学』 文化▼新刊紹介『下半身の論理学』▼編集プロダクション・アリカ永野さん・新家さんインタビュー:京都で活躍する「よそさん」を追う▼ベジレストラン特集▼京大生協・書評誌『綴葉』40周年記念インタビュー▼水無月特集:京の伝統を味わう▼「残念さ」を描くには:未来フォーラム、NHKプロデューサー講演▼狩って生きる:京大出身猟師・千松さんインタビュー▼献血へ行こう!▼食べることを見つめなおす:藤原辰史さんと津村記久子さんがトーク▼新刊書店「誠光社」開店記念インタビュー▼熊野寮祭、人気ゲーム「東方Project」作者が講演 広告▼東進衛星予備校▼受験本買取アカデミー▼駿台▼河合塾▼リサイクルレンコン▼東大新聞▼中央大新聞▼上智新聞▼関学大新聞▼熊本大新聞

目次へ戻る

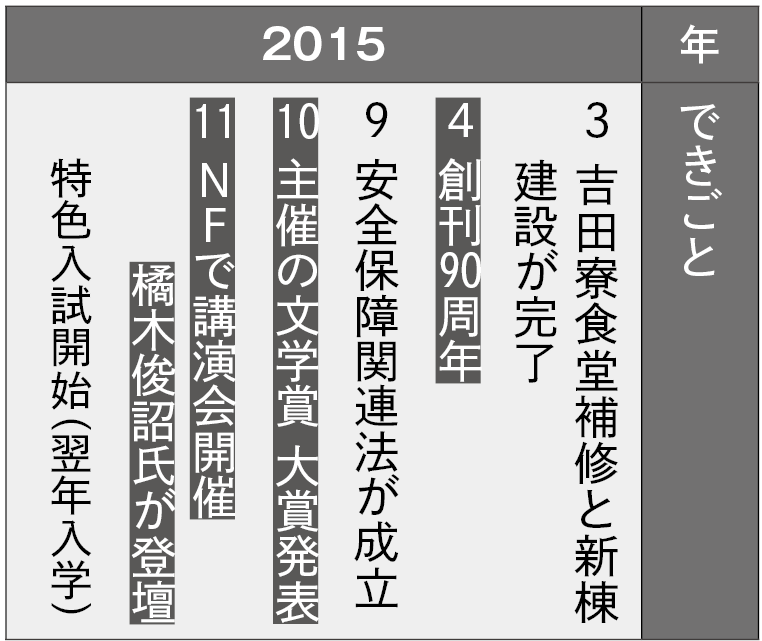

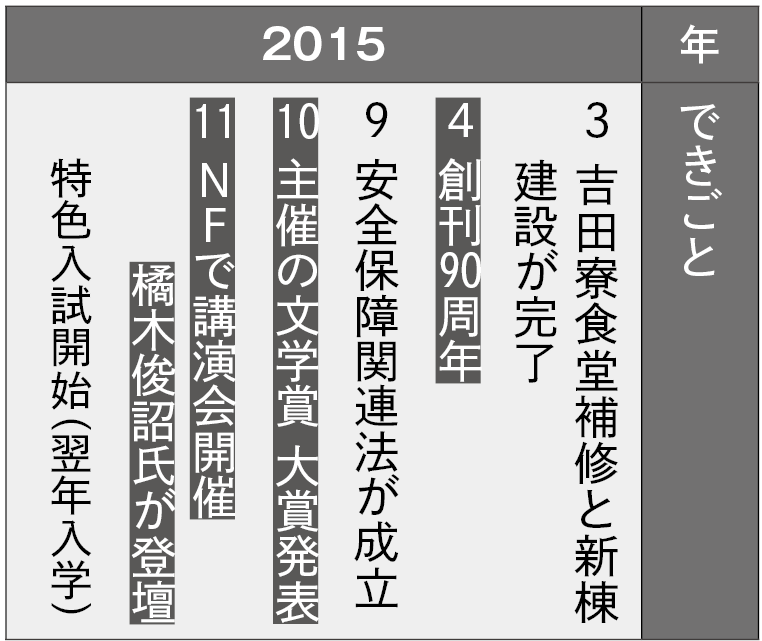

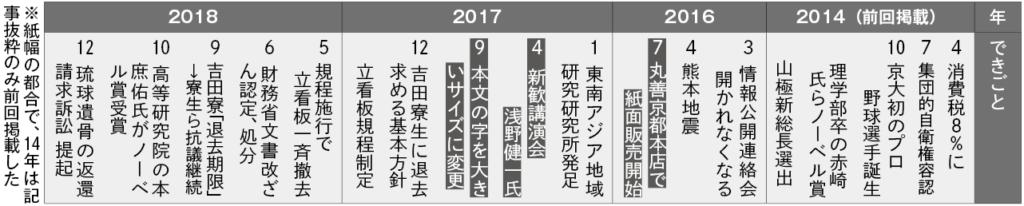

拾い読み⑱ 学生逮捕からプリキュアまで 2016〜2018年の紙面

今回の「拾い読み」のコーナーでは前頁の2015年を含め、18年12月までの4年間の紙面の記述を抜粋して掲載する。11年以降は毎年19号発行している(12年は18号+号外1回)。ただし18年は、号数上は19号を積み重ねているが、今号掲載の「聞き取り」で言及されたとおり、2号をつなげて一度に出す「合併号」が3回あり、発行回数としては年間16回にとどまる。

2016

新聞社▼こくばん→熾烈な押し付け合いが行われる▼丸善京都本店で紙面を購入可能になった 時事▼理3回生の寄稿:熊本地震から考える地学教育→誤った知識流布の阻止を▼卒業生進路、1位はパナソニック:就職先一覧▼浅野健一ジャーナリズム講座:日本のメディアの常識は世界の非常識 教育研究▼複眼時評:真菌感ときのこミュニケーション/京大、孤高を恐れるな!▼浪人とはなにか:キミも本気で浪人してみないか?▼法、キャップ制を緩和▼元宇宙飛行士・土井氏が講演:花山天文台講演会▼西田幾多郎の借家解体▼ウイルス研・再生研統合へ▼思修館、修士に学位授与へ▼軍事研究資金受け入れない:部局長会議で1967年の申し合わせを再確認▼英語新教材「GORILLA」導入▼文・16講座を6つに統合▼人健、専攻ごとの募集取りやめ▼「大学院共通教育」検討へ▼アイヌ遺骨、返還求め申入れ:当局は取り合わず 大学運営▼生協、物件冊子の留学生マーク廃止:「差別的な表示」と指摘▼生涯メールサービス開始:卒業・退職後も利用可▼吉田寮に募集停止通知:川添理事、団交を拒否▼情報公開連絡会、開かれず▼学内に家宅捜索、京大生逮捕:京大当局が刑事告訴→有志が抗議声明▼入寮案内の配布を妨害:川添理事が指示か▼自由と平和のための京大有志の会が集会▼職員賃下げ訴訟控訴審:原告、大学側の主張を一蹴→控訴棄却→原告団、上国へ▼特色入試見直しへ:出願要件の緩和▼生協吉田ショップ開店:共北店は休止▼国際人材総合教育棟完成▼吉田南構内で不審火か▼京大病院で火災:ヒーター切り忘れ→安全管理に課題▼健康診断データベース化▼府と京大が提携:図書館の相互利用が可能に▼職員が時計台前の立て看板を破壊:学生ともみ合いに/川添理事が指示、事前連絡「余裕なかった」▼京大、修学支援基金設立▼東南アジア地域研を設置▼内線、IP電話に移行へ:桂で実証実験▼スーチー氏に名誉博士号▼就活交通費、助成範囲が拡張▼クスノキ前立て看板に撤去要求の告示 学生▼総人仮承認団体、来年度も存続へ▼第三外国語特集:オランダ、ビルマ、インドネシア、ヒンドゥー、サンスクリット▼日中交流サークル座談会:報道されない中国を知る▼学生団体公認に条件追加:教授を顧問とするなど▼吉田寮祭ヒッチレース:同情するなら、乗せてくれ▼苦学生が語る日本の高等教育:「親に払ってもらえ」と言われるのがいや▼アメフト部法人化へ▼4学生、無期停学処分:吉田南封鎖に関与▼京大雑記:反NF的考察→模擬店の前売り券制度が腑に落ちない 文化▼映画プリキュア20作レビュー→この驚異的な作品の魅力に触れるべく編集員が決起した▼廃線をめぐる▼地震支援へ遺児ら募金活動▼幻の整体術、熱鍼法▼南総里見八犬伝を読む▼関西クィア映画祭:映画から考える性▼レストラン「まどい」休業▼紀行:水と酒の街、伏見▼ビートルズが残したもの▼ドイツ滞在記:ナチスの収容所第1号▼京大周辺の石碑を巡る▼京都の秋をめぐる▼はじめての競馬▼釜山旅行記→日本による植民地支配などの歴史の記憶を書き連ねた見聞記である

2017

新聞社▼京大新聞新歓講演会:「いま、ジャーナリズムがおもしろい」浅野健一氏▼社告:本文の字を大きくした 時事▼講演会:長時間労働を考える▼京都市、自転車保険加入義務化 教育研究▼iPS細胞提供を一部停止:試薬取り違えの可能性▼追悼:岡田節人▼京大原子炉、運転再開へ▼軍事研究、学内指針作成へ▼島と人と海鳥の遺産:冠島→驚くべき文化と自然が遺されている▼文、ドイツの大学と共同学位プログラム▼日文研講演会:妖怪データベースからの創造▼総合博物館、縄文土器特別展▼iPS細胞で腎性貧血改善へ:実験成功▼世界的な数学研究協定に参加:京大、国内から唯一▼アルツハイマー、既存薬混合で効果:原因物質の低減に成功▼大阪自然史フェスティバル 大学運営▼授業料、1年滞納で除籍に▼育児・介護休業を容易に:法改正受け規程変更▼留学生住宅保証制度廃止▼吉田寮に募集停止要請:寮は募集継続▼女子寮建替えへ▼学部生に30万、院生に45万を給付:企業寄付奨学金はじまる▼アメリカに全学海外拠点▼シェアサイクル利用再開:GPSシステム導入▼京大病院火災「大学の対応は不十分」:市民団体が記者会見▼京大、博士学生に給付奨学金▼工、日本電産の寄附講座開設▼桂に図書館新設へ▼農・准教授に停職2か月:学生にハラスメント▼複眼時評:戦争バブルに色めき立つ大学?/教育・駒込武教授→政府の誘導に「待った」をかけることが必要▼百万遍に留学生宿舎:府と京大が協定結び整備へ▼4年にわたる職組賃下げ訴訟、上告棄却で決着:減給分の支払い認められず/東日本大震災に伴う運営費交付金の減額を受けて賃金を減らしたことの有効性を争った▼工事業者をカラスが襲撃:適切な対応は▼吉田南図書館に差別落書き▼学生団体ポスト移転→窓口前から廊下に移転▼京大、指定国立大学法人に:プロボスト制構想を評価▼防災研助教、懲戒解雇:9年間で1千万円の架空出張▼吉田南封鎖の4学生、放学に▼コンサル子会社「京大オリジナル」設立へ▼京大病院で薬剤誤投与、患者死亡▼プロボスト新設、湊理事を指名:改革立案担う▼総合博物館、琉球民族遺骨の所蔵認める:衆院議員の質問書に回答、京都帝大教員が持ち出し▼「学外者」12名に立入禁止を通告▼西部構内東フェンス撤去:点検で倒壊の恐れ発覚▼アイヌ遺骨問題、面会要求:京大当局は拒否▼立て看板めぐり学生に法令遵守要求:市から指導受け▼医、カナダの大学と共同学位 学生▼受験にヤク立つ薬草図鑑▼クスノキ前立て看、再撤去:野球部が当局に申し出▼熊野寮に家宅捜索▼西団連幹事決まる▼日研生座談会:京から始める国際交流▼ノートテイカーを知る:聴覚障害と社会的バリア▼京都府警、京大生を逮捕:公務執行妨害▼11月祭企画紹介:軍事研究と私たち/キャップ投げ倶楽部ほか▼熊野寮祭、警察が入構:時計台登る学生を制止 文化▼映画評:韓国ゾンビ映画の新境地▼京大周辺ゲストハウス特集▼意外と知らないプラごみの世界▼講演:ドイツと日本のオタクは違う?▼ドライブ紀行:1泊で廻る瀬戸内海の旅▼桜花爛漫:特集・桜→写真と書評と映画評▼しっかり学ぶシカ食害:動物園で柵作り体験▼特集:たばこの世界→銀幕のスターが紫煙をくゆらせ、京大の教室に灰皿が置かれていた時代は過ぎ去った/吸う人も吸わない人も共存できる社会であってほしい▼月間ルネ書籍売上ランキング▼書評:『鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。』/『ゴッホ~最後の手紙』/藤原辰史『戦争と農業』『トラクターの世界史』▼春の古書大即売会▼こくばん:京大には気分転換できる場所が少ないと聞くが、楽しみようは無限大、身近な鳥たちがそれを教えてくれる▼劇評:『ツレがウヨになりまして』→時事コメディという名の「劇薬」▼映画評:『美女と野獣』『ちょっと今から仕事やめてくる』▼複眼時評:うらやましいフランス▼出版社「共和国」インタビュー▼都心に造る古都の自然:梅小路公園「いのちの森」▼カレー作りに9か月?:探検家・関野氏×山極総長▼展覧会:尽きぬ官能性の世界▼公開セミナー:象牙問題の現場から語る

2018

時事▼原理研に注意▼ルポ:海を越えた就活▼複眼時評:変化する家族政策―ドイツの場合▼災害ボランティア体験記 教育研究▼終戦期の湯川秀樹の日記公開:原爆研究への関与示す▼iPS研で論文不正▼入試の物理で出題ミス:17名追加合格▼公開シンポ:今なお続く京大の遺骨「保有」▼宿泊型実習体験記▼フォーラム:文系研究をどう評価するか▼複眼時評:大学と街のあいだ→街に背を向けて内部の統制を強化する最高学府から新しい文化は生まれるだろうか▼731部隊論文「検証を求める会」設立▼京大実験島、無断上陸横行:環境破壊の恐れも▼文科省、入試解答の原則公表を要求▼未来フォーラム:建築と地域社会の未来▼複眼時評:古代ギリシャ語の教室▼本庶佑氏、ノーベル賞:免疫療法の確立に貢献▼公開講座:つながるアフリカ▼アイヌ遺骨めぐり京大当局、申入書を拒絶 大学運営▼吉田寮の退去期限を通告:川添理事主導で「基本方針」策定/確約に違反、寮生ら抗議→緊急特集:「基本方針」を検証する▼機械研究会、活動に不安:吉田寮の一角に拠点▼立て看板、設置に制限:規程を制定→学内から抗議声明相次ぐ→規程施行で看板一斉撤去▼軍事研究にいかに向き合うか:尾池元総長らが登壇▼緊急シンポ:京大の管理強化を考える▼文学部生に停学処分:オーキャンを妨害▼軍事研究は行わない:基本方針発表▼京大快速バス新設:混雑解消へ▼立て看板設置場、工事終わる:費用は1千万円▼こくばん:目が覚めると俺は首を縄で繋がれ、動けないようになっていた▼連載・立て看板規制を問う:阪大や立命館大の教員寄稿など▼吉田寮新棟の居住継続認めず:3年ぶり「交渉」で川添理事が明言→交渉打ち切りを通告→当局、期限迎え建物に退舎通告を貼付▼西部に外向き立て看板設置場所を新設▼国立大2校で授業料値上げ:京大は「検討していない」▼警察、2度の学内入構:吉田寮生の抗議に職員が通報▼KULASISアプリを開発 学生▼17年の11月祭で最終日に飲酒制限措置:泥酔トラブル多発→18年は全学実行委員会で協議のうえ一部規制▼寮紹介▼恒例の折田先生像、今年はゲームキャラ▼学内無料印刷サービス廃止:情報環境の整備に伴い▼音楽で吉田寮に元気を:寮祭ライブ▼こくばん:自分の名前が嫌いだった▼百万遍で畳が炎上:延焼やけが人なし▼悔しさ胸に昇格へ:サッカー部、後期開幕▼11月祭企画紹介:タテカンの歴史と規制を問う/L喫茶/戦争体験者の話を聞こうほか 文化▼東京朝鮮高級学校美術部展:吉田寮食堂で開催▼京都の茶文化を発信:和束町で茶摘み体験▼公開シンポ:表現としての立て看板▼植物園バラ展▼トイレはどうあるべきか:クィア映画祭企画▼連載小説:ラノベで読む日本文壇史▼書評:『祇園祭―その魅力のすべて』▼謎解き制作団体インタビュー:日常からの脱出▼夏酒でいっぱいいかが▼府立植物園:食虫植物大集合▼バス一日券で京都を堪能する:京都を網羅/辺境の旅▼東山魁夷展▼梅酒祭りin京都▼書評:『文系と理系はなぜ分かれたのか』/『国民の天皇』 広告▼河合塾全面カラー