京都の町と織田作之助 文学に駆り立てた宿命の地

2023.02.16

今回の主役は織田作之助(1913—47)だ。代表作の「夫婦善哉」をはじめ、大阪の下町を実感のこもった言葉で描き、戦後は無頼派作家として太宰や坂口安吾らと並び称された。結核に倒れるまでの33年の生涯のなかで、彼は高校時代と戦後を京都で過ごし、京大新聞にも寄稿を寄せている。大阪の作家として知られる彼は、京都というまちとどのような縁を結んだのだろうか。(凡)

目次

大阪に生き、描いた三高で送った青春

晩年、京都放浪

京大新聞と織田作之助

大阪に生き、描いた

時代は大正に入って1年足らずの10月26日。現在の大阪市天王寺区、生魚商「魚鶴」の息子として作之助は生まれた。幼少より過ごした上汐町は炭屋や米屋、天ぷら屋など種々雑多な店が立ち並び、路地裏には長屋が続く「ごたごたした町であった」という(「青春の逆説」)。

作之助は大阪の庶民を描いた作品を多く残した。代表作「夫婦善哉」は、意志が弱く浮気者の亭主・柳吉をしっかり者の女房・蝶子が支え、剃刀屋や関東煮屋など商売を転々としながら生き抜いていくという筋書きだ。大阪人特有の生活力にあふれたこの作品は、彼の生まれた環境にこそ原点がある。

子どもの頃の彼は、規則に縛られるのが嫌いだった。成長するにつれ自尊心は増し、人をあっと言わせたいという気持ちが湧き上がる。三高に行くと決めた。京大総合人間学部の前身である。当時の三高は自由のシンボル、彼が通っていた高津中学からは毎年1、2人ほどしか入学できなかった。学校の勉強を見限って中之島の府立図書館で猛勉強し、合格を勝ち取った。ドストエフスキーや国木田独歩をたしなむまずまずの読書家といった程度で、まだ文学には目覚めていない。

目次へ戻る

三高で送った青春

京極の真中で、財布をあけて勘定してみたら三十銭あった。「スター」へはいってホットケーキを食べた。そこを出て、京極通を三条へ出て、河原町通を四条の方へ引きかえした。四条河原町の手前にある小路を左へ折れて、「ヴィクター」喫茶店へはいった。薄暗いいちばん奥のボックスに坐って、そこの八重ちゃんと呼ぶ女の顔をなんとなく見ていた。(「青春の逆説」)

17歳の春、作之助は第三高等学校に入学した。5月1日の紀念祭では仮装行列の材料集めに奔走、円山公園で寮歌を歌い、京極から吉田山を抜けて下宿に戻る。三高時代を描いた作品は、具体物を並べ真実味を持たせる彼特有の表現が光り、京都のまちを闊歩する長身が見えるようだ。

彼は三高で、作家人生を決定づけるふたつの出会いを経験する。ひとつは戯曲である。旧制中学の英語教師を志望していた彼は、アイルランド演劇研究家・山本修二教授の講義に興味を惹かれ、ルナールやチェーホフの戯曲を読みふけった。また、同級の白崎礼三は詩誌『椎の木』に詩を発表し、経験や思想など散文的要素を排する「純粋詩」を主張した早熟の詩人。ちょうど入学前年の全校ストライキ失敗で左翼運動が沈静化し、文芸復興の雰囲気が強まっていた。作之助は授業の欠席を繰り返し文学にのめり込んでいく。白崎の影響で「純粋戯曲」を志向、文芸部の雑誌『嶽水会雑誌』に戯曲に関する評論3本、「落ちる」などの戯曲3本を発表したほか、同人雑誌『海風』の創刊にも携わった。

もうひとつの出会いは三高にほど近い、東一条西入ルのカフェ「ハイデルベルヒ」で起こる。鋭い顔立ちにすらりとした姿態、黒い和服のよく似合う女給がいた。名は宮田一枝。作之助は「おれがいてもたる」と通い詰めて口説き落とし、冷え込む12月の夜、住み込みで働いていた彼女を「脱出」させた。同棲生活に入った彼は嫉妬の苦しみを知る。嵐山に出かけ外泊した彼女を待って、卒業試験を投げ出すほどだった。同棲開始直後に書いた戯曲「饒舌」には、妻の前夫への妬みに苦しむ男性・久賀が登場する。以後、嫉妬は彼の作品における重要なモチーフとなる。

3年で卒業するはずが5年在学した。卒業試験には二度失敗した。最初は喀血で、その次は一枝への嫉妬で。最後の年は3分の1以内という欠席日数を大幅に超過し、卒業を認められなかった。退学後は大阪に戻り、一刻も早く世に出なければと焦燥の思いが募った。ときに作之助22歳、その早すぎる死まであと10年。

目次へ戻る

晩年、京都放浪

四条通りはまるで絵具箱をひっくり返したような、眩しい色彩の洪水だった。

去年の八月まで灰色の一色に閉ざされていたことが、まるで嘘のようなはなやかさである。(「それでも私は行く」)

1946年3月末、焼け跡にバラックの並ぶ大阪とは対照的に、戦前の華やぎをとどめる戦後の京都。かつての青春の地に、32歳の作之助は再び降り立った。既に「夫婦善哉」をはじめとする数々の小説を発表、ラジオドラマや映画の脚本でも活躍する人気作家となっている。

戯曲から小説への転向は三高退学後の26歳、スタンダールの代表作『赤と黒』との出会いがきっかけだった。劣等感や嫉妬に苦しむ主人公・ジュリアンに自身を重ね、「いきなり小説を書きだした」という(「わが文学修業」)。記者勤めで文章の腕をあげたこともあってか、4作目の「俗臭」は芥川賞候補に、5作目の「夫婦善哉」が改造社の推薦作品となって新進作家として文壇に登場した。

一枝とは39年、25歳で結婚した。結婚生活も落ち着いていく一方、子宮がんが彼女の身体を蝕んでいく。「日に三度か四度の発作的に来る激痛はさながらこの世の地獄であった」(「高野線」)。薬集めに奔走した作之助の努力むなしく44年8月に他界、強い衝撃と悲嘆が彼を襲った。2年後にはソプラノ歌手の笹田和子と再婚に失敗。今回の上洛はこの破婚を受け、かつて「海風」で活動を共にした友人・柴野方彦を頼ってのものである。

旅館を転々としながら執筆を進めた。このとき書いた主な作品はふたつ。ひとつは『京都日日新聞』に連載した「それでも私は行く」という小説で、美貌の三高生・梶鶴雄と、彼を慕う芸妓らとの関わりを描いた作品である。章題は「四条河原町」「下鴨」など京都の地名を使い、実在のしるこ屋や書店を描く。紙面の内容に合わせてスリで稼ぐ女性・弓子を重要な役回りにつけるなど、新聞小説ならではの工夫に富み評判を呼んだ。もうひとつは「土曜夫人」。掲載されたのは『読売新聞』、初の全国紙での連載だ。京都を舞台とする土曜から日曜の一昼夜、17人の男女の動向を同時進行で描く群像劇で、人の出会いの偶然性を描くことで世相を再現しようとした。「四条通りの夜明けの底を雨が敲いていた」。最終章「走馬燈」の書き出しに漂う哀愁は、作之助自身の未来を予感させる。連載は96回で打ち切りとなった。作者急患のため、と社告にある。最後の原稿を渡した深夜に喀血、入院した。

「彼の行く手には、死の壁以外に何も無いのが、ありありと見える心地がした」(「織田君の死」)。11月、東京で作之助と会った太宰はこう回想する。一枝の死後に生活は退廃、ひっきりなしに覚せい剤を打ち机に向かっていた。自分で身体を痛めつけておきながら死ぬのを嫌がり、病室に来客があると喜んだ。それでも病状は悪化、年が明けた1月10日に永眠。最後まで次の小説の構想を話していたという。

***

作之助はやはり大阪の作家というイメージが強い。それでも京都は、彼にとって文学と、そして最愛の女性と出会った思い出の地であり、死に向かいながら執筆を続けた最後の舞台だった。織田作之助という作家をみつめるうえで、京都という町は決して無視できない重要な場所なのである。

目次へ戻る

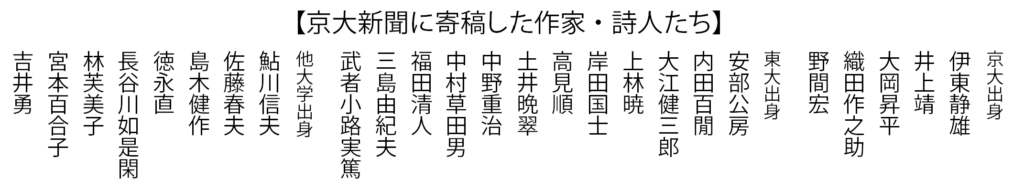

京大新聞と織田作之助

戦争のさなか、新たな道を探る

歴史小説は今や一大ジャンルである。書店に入れば、歴史小説や時代小説を集めた棚を目にすることも多い。作之助が京大新聞に寄せたのは、その歴史小説について、とりわけ記事掲載1か月前に刊行した『五代友厚』について語った随筆だ。その背後にあるのは戦争の現実なのだが、文中にそれをうかがわせる記述はない。前年12月に太平洋戦争が勃発、文芸にもその影響が及んでいた。

作之助は1941年7月、東京の万里閣から出版した自伝的小説『青春の逆説』が発禁処分を受けた。主人公・毛利豹一の女性関係の描写が原因である。「当時私は悲憤の涙にかきくれたが、この気持は著書を発売禁止された人でなくてはわかるまい」。戦後の再出版の折にこう述懐している通り、強いショックを受けたのだろう。発禁を受け新たな小説の形を模索した。その答えが歴史小説であり、勤皇思想を持った五代友厚を素材とすることだった。

その思想が時局に合っただけではない。作之助は五代を、秀吉に次ぐ大阪開発の「第二の恩人」だと主張する(「大阪の指導者」)。五代は維新の志士として働いたうえ、鉱山や製藍から大阪の産業の近代化に貢献した。にも関わらず大阪人であるために無視され、東京人である渋沢栄一が不当に評価されている、作之助はこう反発したのである。

本稿の最後に「時間の余裕のないせいもあるけれども」と弁解している。これまで取り上げた他の作家と同様、編集員の依頼で執筆したと考えられる。京大新聞と三高との結びつきはわからない。少なくとも作之助が在学していた31年から36年の紙面では、三高に関する報道は各運動部の高専大会の結果を伝えるものばかりだ。三高生と京大新聞の結びつきは薄かったと考えられる。

当時の京大新聞は41年8月、物資不足を描いたコントが原因で発禁処分を受けたばかりだった。その責任を取って創刊以来の発行人だった入山雄一が一時的に退任。厳しい状況下で発行を続けていたことがうかがえる。本稿が掲載された42年5月5日号には、学生の防衛任務や戦時における農村の資金流通について説く記事が掲載されており、戦争の現実が色濃く表れていた。

戦時における情報統制の圧力がかかるなか、作之助は小説の執筆、新聞社は紙面の発行、たとえ中身を変えたとしても、それぞれの営みを続けようと苦心した両者の思いが絡む。表面の言葉からは見えないその思いに、目を向けてみてほしい。

■書誌情報

『五代友厚』

著者:織田作之助

出版社:河出書房新社

発行日:2016年1月22日

定価:620円+税

ISBN:978-4-309-41433-1

「歴史と小説」京都帝国大学新聞 1942年5月5日掲載

これからの小説は歴史小説でなければいけないなどと、そんな莫迦げた暴論をいおうとしているのではない。しかし、ともかくいま私は歴史小説というものに憑かれている。だから、そのことに就て些か述べてみたい。

歴史小説に興味を感じたのは、 月刊文藝雑誌にのっている誰かの評論というような、そんな不見識な考えからではない。流行の尻馬に乗ったのではない。また現代小説が書きにくくなったからでもない。

ありようは、私は五代友厚を書きたかったのである。かねがねこの明治初期の大阪更生の恩人を書こうと思っていた。大阪堂島の商工会議所の前に立っている彼の銅像の精悍な顔や、姿態にひかれたのである。伝記をよむと、いよいよ面白い人物らしい。

そこで「五代友厚」を書くことになったが、どこから書くか、 普通の英雄伝みたいに神童の頃から書きはじめるのは、いやだったから、いろいろ考え、私と同じ年齢の二十九歳から書く事にした。 五代友厚の二十九歳の時には薩英戦争がある。薩英戦争の原因は生麦事件だ。そこで生麦事件を否応なしに調べた。

明治維新の歴史が興味ふかくてならない。何故、いままで明治維新を研究しなかったのかと、残念でならないくらいだった。維新を知らなかったのはひとつは私の怠慢、ひとつは学校教育のせいであろうと思う。

中学校では、歴史は暗記物であった。暗記力錬磨の道具に過ぎなかった。しかも、どういうわけか、徳川中期あたりで、うやむやに卒業してしまった、高等学校の入学試験科目には日本歴史はなかったから、もっぱら試験科目の東洋歴史をおざなりの参考書でうのみした。

高等学校では日本歴史は速記術の応用科目であった、しかし、これはたいへん結構な講義で微に入り細をうがって、教えてもらったがそのせいか、戦国時代あたりで無理矢理二年生にされて、東洋歴史と交代した。 一年生をもう一ぺんやったところで、やはり神代から戦国時代まで、私のように五年居った者も、遂に明治維新は教わらなかった。

大学は行かなかったから、どうなっているか、知らない。

結局、明治維新は映画で知ったが、果して知ったかどうか、新選組や桂小五郎や幾松だけでは明治維新はわからぬ。新選組にしろ、たとえば、近藤勇など幕府の浪人政策にひろいあげられた当座、さかんに在京諸候や公家間に勤皇を説いてまわって、飼主にいやな想いをさせたことなど、どの映画にも描かれていなかった。

結局、明治維新は学校や映画館でなしに、仕事に追われ追われた合間合間に、勉強することになり想えば何とも残念だが、それだけに興味は一層深い。

丹羽文雄氏などが、歴史小説に専念し出した気持がわかるのだ。だが、如何に歴史が面白いからと史実にてまけるようでは、もう小説家ではない。文芸四月号の丹羽氏と秋山謙蔵氏との対談をよむと歴史家にまけている小説家の姿が痛ましく出ていて、些か情けない。丹羽氏の「勤皇届出」等も、史実にまけて、 興味索然たるものがある。

では、お前はどうかといわれると、困るのだ。「五代友厚」では史実に負けた覚えはないが、併しある人の曰く、あれは初めから歴史と四つに組んでいない、史実の上を八艘飛びしている云々。見すかされた気がして、情けない。まだ、歴史の勉強が足りないと、思っているいや、小説の勉強が足りないのだ。

歴史小説では、バルザックよりもスタンダールを第一に推したい。日本では森鴎外。しかし、歴史小説がみな森鴎外みたいなものになっても、困るだろうと思った。吉川英治氏の太閤記はいくらか純文学の手法があって微笑されたが、それを除くと、やはり面白い。だが、幸田露伴氏の「史伝小説集、第一巻」をよむと、さすがに幸田氏だと思った。

「歴史と小説」などと勝手な題をつけて、こんなことしか書けず、時間の余裕のないせいもあるけれども、とにかく情けないが、歴史小説に就ては、実は書けない。私どもは歴史小説に就て書くよりも、歴史小説を書くか、文献を漁る方がよいのだ、その方が気も利いているし、為にもなると思った。ちょっと弁解まで。