京大新聞と太宰治 人を見透し、惹き込む二作

2022.07.01

京大新聞が発行を開始して98年。これまで筆を走らせた書き手の中には、誰もが知る著名な作家たちがいた。5月号では京大の卒業生でもある井上靖を取り上げたが、今回の主役はかの太宰治(~1948)である。

太宰治、本名・津島修治は1909年、津軽の地主の六男として生を受けた。創作を始めたのは青森中学時代であり、東京帝大仏文科に入学後、井伏鱒二に師事。デビュー作とされる「魚服記」「思ひ出」を33年に発表し、両作をおさめた初の短編集『晩年』を36年に出版した。一方で共産主義運動の挫折や、小山初代との結婚を機とする実家からの分家除籍を受け、失意のあまり自殺未遂を繰り返す。荒れた実生活が落着くのは38年、井伏の紹介で石原美知子と結婚してからだ。京大新聞に作品を発表したのは、このいわゆる「安定期」にあたる。

太宰は静岡県の「三島から西」に旅したことがなかったという。終戦後、京都に住もうと考えたこともあったようだが、結局は訪れることなく生涯を終えた。京都にも京大にも縁が薄い太宰だが、京都帝大新聞の依頼を受け、随想「貪婪禍」と短編小説「待つ」の2作品を執筆している。教科書でお馴染みの「走れメロス」を始めとして、いまも人々の心を惹きつけてやまない太宰。その新たな魅力を見出す一助となれば幸いだ。(凡)

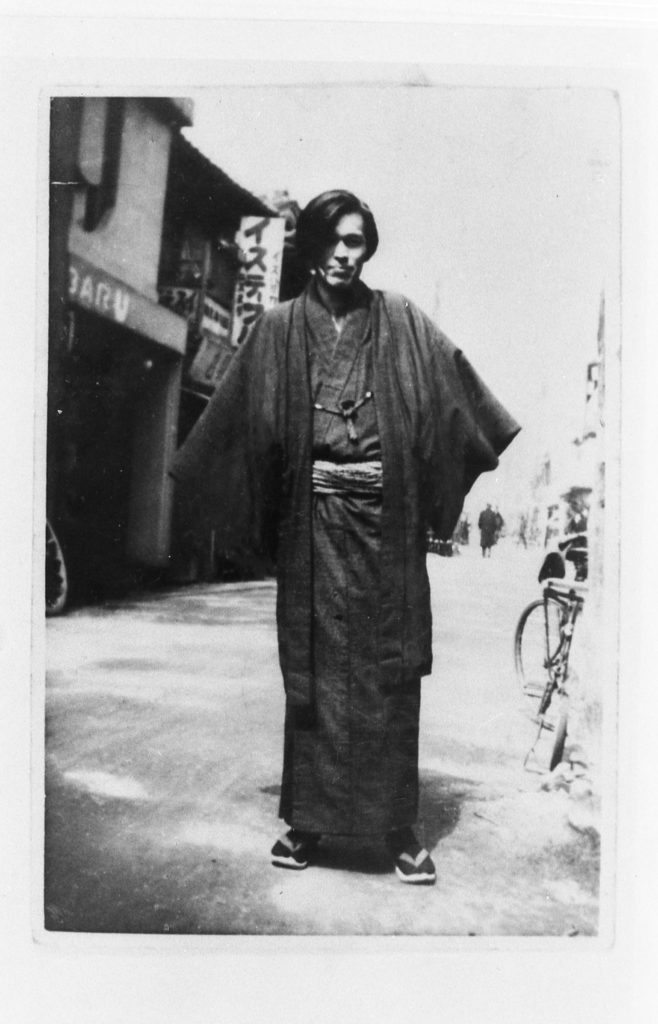

1940年春、三鷹の自宅の縁側にて

1940年春、三鷹の自宅の縁側にて

出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」

「伊豆の南、温泉が湧き出ているというだけで、他には何一つとるところの無い、つまらぬ山村である」。自身の半生を綴った短編「東京八景」の書き出しだ。本作の冒頭と似ているのも当然で、「貪婪禍」は太宰が「東京八景」執筆のため滞在していた、静岡県伊豆の湯ケ野温泉で書かれた。作中の「仕事」とは「東京八景」の執筆を、「宿屋」とは旅館「福田屋」を表している。福田屋は、川端康成作「伊豆の踊子」の舞台になったことでも有名である。

太宰は1940年7月、東京明細地図を携えて湯ケ野に出発した。東京で過ごした十年間の生活を、「青春への訣別の辞として」書くためだ。「遊びに行くのではないんだぞ。一生涯の、重大な記念碑を、骨折って造りに行くのだぞ」という意気込みの強さは、妻の美知子にも深い印象を残したようである。福田屋に到着したのは3日の18時ごろだった。「憂鬱堪えがたいばかりの粗末な、小さい宿屋が四軒だけ並んでいる。私は、Fという宿屋を選んだ」。

本文末尾に付された日付から、本作を書き終えたのは11日だったことがわかる。「仕事も一段落ついた」と述べているとおり、1週間ほどで「東京八景」を書き上げたのち、本作を執筆したのだろう。そして最後の言葉通り、美知子が12日に滞在費を手に迎えにいった。翌日にはふたりで谷津温泉に移り、師である井伏鱒二、文芸評論家の亀井勝一郎と合流している。

紙面に注目してみると、本作が掲載された40年8月5日号の2面は「銷夏特集」と題され、「海」「川」「山」それぞれをテーマとする小品と和歌が寄せられている。「海」では青野季吉が佐渡の海について、「川」では和田篤憲が大井川について語っている。本作は「山」をテーマとしているが、訪れた湯ケ野の地を遠慮なくこきおろしているところが、ほか2作品と大きく異なる点だ。

しかし最終的に、旅行を楽しめない要因は自身の内面にあると結論づけている点がおもしろい。「悪業の深い一人の作家だけは、どこへ行っても、何を見ても、苦しい」。この「悪業」とは「貪婪」、すなわち欲の深い性質を表しているのだろうか。太宰自身は「宿屋の選定、交渉などは全く駄目」だった一方で、食堂車でビールを飲む楽しさを語るなど、決して旅行嫌いではなかったという。旅を楽しむ気持ちを持ち合わせつつも、行った土地の生活を敏感に見とおしてしまうがために、鬱々とした思いにかられたこともあったのだろう。ひとりの人としての太宰の顏が垣間見える一作だ。

1942年の3月5日号に掲載が予定されていた。しかし「時局にふさわしくない」という理由で掲載不可となった、特殊な背景を持つ作品だ。雑誌『ユリイカ』の創設者・伊達得夫が当時京大新聞に所属しており、太宰の原稿を返した経緯を美知子に語ったという。本作は最終的に、同年6月30日に発行された短編集『女性』に収められた。

「時局」とはやはり、緊張を高めていく戦時下を指しているのだろう。42年の1月から3月にかけて発行された紙面をみると、歌人・川田順は「英吉利も亜米利加もやがて滅びてはこのわたつみの泡沫の如きのみ」といった戦争協力の歌を、詩人・臼井喜之介は「木銃のうた」と題し兵士の姿をうたった詩を寄せている。一方で本作の「私」は、戦争のため「身を粉にして働いて、お役に立ちたい」という思いを、「嘘」であり「立派さうな口実」かもしれないと語る。

太宰自身、戦争によって生活を圧迫されたひとりだった。身体検査で肺浸潤だと診断され、徴用は免除されたものの、戦況が厳しさを増すと在郷軍人会の動員に駆り出された。朝4時に小学校で訓練を受けることもあったという。「食料、燃料、調味料、この三つが揃っていることは稀」で、美知子は農家や配給に頼り食料集めに奔走した。太宰の人間味が表れたエピソードもある。空襲警報を受けて美知子が帰宅していると、急ぎ足で家に戻る太宰とばったり会った。「人間やはりこんな場合には家にひかれるものなのかと思ったことが忘れ難い」「戦争が太宰を家にしばっていた」と回想している。

そうした状況下で書かれた本作は、既に二度校正を経ていた『女性』の最後に、太宰の依頼によって収められた。中学の同級生である画家・阿部合成が装幀を担当し、女性の独白体をとった作品を集めた短編集だ。太宰独自の女性独白体は37年に発表した「燈籠」に始まり、次に書かれた「女生徒」が特に有名である。この「待つ」も評価が高く、「私」が待っているのが誰なのか、何なのかが議論され、「神」や「救い」といった様々な説が唱えられている。「私」の朧げな認識を読み解くのは、一見すると難解だ。

だがこの作品の醍醐味は、語りの流れに身を任せるだけで味わえるところにあるのではないか。切々とした書き出しは読み手を一瞬で作品世界に引き込み、敬体から常体へと変化する語りは自問自答に至る。と思えば一転して「忘れないで下さいませ」と呼びかけたのち、預言にも似た、気迫すら感じる一文で結ばれる。今もどこかの駅で、何かを待つ女性がぽつねんと座っているような気がする。「私」の実在感が爪痕を残す名作である。

太宰治、本名・津島修治は1909年、津軽の地主の六男として生を受けた。創作を始めたのは青森中学時代であり、東京帝大仏文科に入学後、井伏鱒二に師事。デビュー作とされる「魚服記」「思ひ出」を33年に発表し、両作をおさめた初の短編集『晩年』を36年に出版した。一方で共産主義運動の挫折や、小山初代との結婚を機とする実家からの分家除籍を受け、失意のあまり自殺未遂を繰り返す。荒れた実生活が落着くのは38年、井伏の紹介で石原美知子と結婚してからだ。京大新聞に作品を発表したのは、このいわゆる「安定期」にあたる。

太宰は静岡県の「三島から西」に旅したことがなかったという。終戦後、京都に住もうと考えたこともあったようだが、結局は訪れることなく生涯を終えた。京都にも京大にも縁が薄い太宰だが、京都帝大新聞の依頼を受け、随想「貪婪禍」と短編小説「待つ」の2作品を執筆している。教科書でお馴染みの「走れメロス」を始めとして、いまも人々の心を惹きつけてやまない太宰。その新たな魅力を見出す一助となれば幸いだ。(凡)

1940年春、三鷹の自宅の縁側にて

1940年春、三鷹の自宅の縁側にて

出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」

日々の糧が見えるだけだ 「貪婪禍」

七月三日から南伊豆の或る山村に来てゐるのだが、勿論こゝは、深山幽谷でも何でもない。温泉が湧き出てゐるといふだけで、他には何のとるところも無い。東京と同じくらゐに暑い。宿の女中も、不親切だ。部屋は汚く食事もまづい。なぜこんな所を選んだのかと言へば、宿泊料が安いだらうと思つたからである。けれども、来て見ると、あまり安くもない。一泊五円以上だ。一日の予定の勉強が済んで、温泉へ入り、それから夕食にとりかゝるのであるが、ビールを一ぱい飲みたくなつて女中さんに、さう言ふと、

「ございません。」とハツキリ答へる。けれども、女中さんの顏を見ると、嘘だといふことがわかるので、

「ぜひ飮みたいんだ。たつた一本でいゝのですから。」と笑ひながら、ねだると、

「ちよつとお待ち下さい。」と真面目な顏で言つて、部屋を出て行く。しばらく経つて、やはり真面目な顏をして部屋へやつて来て、

「あの、少し値が張りますけれど、よろしうございますか。」と言ふ。

「えゝ、かまひません。二本もらひませう。」と、こちらも拔け目がない。

「いいえ、一本だけにしていただきます。」

いやに冷淡に宣告する。

このごろは宿屋も、ひどく、おたかく止つてゐる。物資不足は、私だつて知つてゐる。無理なことはしない。お気の毒ですが、とか何とか、ちよつと言ひかたを変へれば、双方もつと、なごやかに行くのに、どうも、ばかにつんけんしてゐる。勢ひ、客も無口になる。甚だ重苦しい。少しも、のんびりしない。私は寄宿舍で勉強してゐる学生のやうである。

窓の外の風景を眺めても、別段たいしたこともない。低い夏山、山の中腹までは畑地である。蝉の声がやかましい。じり〳〵暑い。なぜ、わざ〳〵こんなところへ來たかと思はれる。

けれども私は、こゝを引き上げて、別の土地へ行かうとも思はない。どこへ行つたつて、似たやうなものだといふことが、わかつてゐるからである。私の心が、いけないのかも知れない。以下はフロべエルの嘆きであるが、「私はいつも眼のまへのものを拒否したがる。子供を見ると、その子供の老人になつた時のことを考へてしまふし、揺籃を見ると墓石のことを考へる。女の裸体を眺めてゐるうちに、その骸骨を空想する。楽しいものを見てゐると悲しくなるし、悲しいものを見ると何も感じない。あまり心の中で泣いたから、外へ涙を流すことが出来ない。」などと言へば、少し大袈裟で、中学生のセンチメンタルな露悪趣味になつてしまふが、私が旅に出て風景にも人情にも、あまり動かされたことのないのは、その土地の人間の生活が、すぐに、わかつてしまふからであらう。皆、興覚めなほど一生懸命である。渓流のほとりの一軒の茶店にも、父祖数代の暗闘があるだらう。茶店の腰掛一つ新調するに当つても、一家の並々ならぬ算段があつたのだらう。一日の売上げが、どのやうに一家の人々に分配され、一喜一憂が繰り返されることか。風景などは、問題でない。その村の人たちにとつては、山の木一本渓流の石一つすべて生活と直接に結びついてゐる筈だ。そこには、風景はない。日々の糧が見えるだけだ。

素直に、風景を指さし、驚嘆できる人は幸ひなる哉。私の住居は東京の、井の頭公園の裏にあるのだが、日曜毎に、沢山のハイキングの客が、興奮して、あの辺を歩き廻つてゐる。井の頭の池のところから、石の段々を、二十いくつ登つて、それから、だら〳〵の坂を半丁ほど登ると、御殿山である。普通の草原であるが、それでも、ハイキングの服裝凜々しい男女の客は、興奮してゐる。樹木の幹に「登山記念、何月何日、何某」とナイフで彫つてある文字を見かけることさへあるが、私には笑へない。二十いくつの石段を登り、だら〳〵の坂を半丁ほど登り、有頂天の歓喜があるとしたら、市民とは実に幸福なものだと思ふ。悪業の深い一人の作家だけは、どこへ行つても、何を見ても、苦しい。気取つてゐるのではないのだ。

こゝへ来て、もう十日に近い。仕事も一段落ついた。けふあたり家の者がお金を持つて、この宿へ私を迎へに来る筈である。家の者にはこんな温泉宿でも、極楽であるかも知れぬ。私は、素知らぬ振りして家の者にこの土地の感想を聞いてみたいと思つてゐる。とても、いゝところですと、興奮して言ふかも知れない。(七月十一日)

「ございません。」とハツキリ答へる。けれども、女中さんの顏を見ると、嘘だといふことがわかるので、

「ぜひ飮みたいんだ。たつた一本でいゝのですから。」と笑ひながら、ねだると、

「ちよつとお待ち下さい。」と真面目な顏で言つて、部屋を出て行く。しばらく経つて、やはり真面目な顏をして部屋へやつて来て、

「あの、少し値が張りますけれど、よろしうございますか。」と言ふ。

「えゝ、かまひません。二本もらひませう。」と、こちらも拔け目がない。

「いいえ、一本だけにしていただきます。」

いやに冷淡に宣告する。

このごろは宿屋も、ひどく、おたかく止つてゐる。物資不足は、私だつて知つてゐる。無理なことはしない。お気の毒ですが、とか何とか、ちよつと言ひかたを変へれば、双方もつと、なごやかに行くのに、どうも、ばかにつんけんしてゐる。勢ひ、客も無口になる。甚だ重苦しい。少しも、のんびりしない。私は寄宿舍で勉強してゐる学生のやうである。

窓の外の風景を眺めても、別段たいしたこともない。低い夏山、山の中腹までは畑地である。蝉の声がやかましい。じり〳〵暑い。なぜ、わざ〳〵こんなところへ來たかと思はれる。

けれども私は、こゝを引き上げて、別の土地へ行かうとも思はない。どこへ行つたつて、似たやうなものだといふことが、わかつてゐるからである。私の心が、いけないのかも知れない。以下はフロべエルの嘆きであるが、「私はいつも眼のまへのものを拒否したがる。子供を見ると、その子供の老人になつた時のことを考へてしまふし、揺籃を見ると墓石のことを考へる。女の裸体を眺めてゐるうちに、その骸骨を空想する。楽しいものを見てゐると悲しくなるし、悲しいものを見ると何も感じない。あまり心の中で泣いたから、外へ涙を流すことが出来ない。」などと言へば、少し大袈裟で、中学生のセンチメンタルな露悪趣味になつてしまふが、私が旅に出て風景にも人情にも、あまり動かされたことのないのは、その土地の人間の生活が、すぐに、わかつてしまふからであらう。皆、興覚めなほど一生懸命である。渓流のほとりの一軒の茶店にも、父祖数代の暗闘があるだらう。茶店の腰掛一つ新調するに当つても、一家の並々ならぬ算段があつたのだらう。一日の売上げが、どのやうに一家の人々に分配され、一喜一憂が繰り返されることか。風景などは、問題でない。その村の人たちにとつては、山の木一本渓流の石一つすべて生活と直接に結びついてゐる筈だ。そこには、風景はない。日々の糧が見えるだけだ。

素直に、風景を指さし、驚嘆できる人は幸ひなる哉。私の住居は東京の、井の頭公園の裏にあるのだが、日曜毎に、沢山のハイキングの客が、興奮して、あの辺を歩き廻つてゐる。井の頭の池のところから、石の段々を、二十いくつ登つて、それから、だら〳〵の坂を半丁ほど登ると、御殿山である。普通の草原であるが、それでも、ハイキングの服裝凜々しい男女の客は、興奮してゐる。樹木の幹に「登山記念、何月何日、何某」とナイフで彫つてある文字を見かけることさへあるが、私には笑へない。二十いくつの石段を登り、だら〳〵の坂を半丁ほど登り、有頂天の歓喜があるとしたら、市民とは実に幸福なものだと思ふ。悪業の深い一人の作家だけは、どこへ行つても、何を見ても、苦しい。気取つてゐるのではないのだ。

こゝへ来て、もう十日に近い。仕事も一段落ついた。けふあたり家の者がお金を持つて、この宿へ私を迎へに来る筈である。家の者にはこんな温泉宿でも、極楽であるかも知れぬ。私は、素知らぬ振りして家の者にこの土地の感想を聞いてみたいと思つてゐる。とても、いゝところですと、興奮して言ふかも知れない。(七月十一日)

「伊豆の南、温泉が湧き出ているというだけで、他には何一つとるところの無い、つまらぬ山村である」。自身の半生を綴った短編「東京八景」の書き出しだ。本作の冒頭と似ているのも当然で、「貪婪禍」は太宰が「東京八景」執筆のため滞在していた、静岡県伊豆の湯ケ野温泉で書かれた。作中の「仕事」とは「東京八景」の執筆を、「宿屋」とは旅館「福田屋」を表している。福田屋は、川端康成作「伊豆の踊子」の舞台になったことでも有名である。

太宰は1940年7月、東京明細地図を携えて湯ケ野に出発した。東京で過ごした十年間の生活を、「青春への訣別の辞として」書くためだ。「遊びに行くのではないんだぞ。一生涯の、重大な記念碑を、骨折って造りに行くのだぞ」という意気込みの強さは、妻の美知子にも深い印象を残したようである。福田屋に到着したのは3日の18時ごろだった。「憂鬱堪えがたいばかりの粗末な、小さい宿屋が四軒だけ並んでいる。私は、Fという宿屋を選んだ」。

本文末尾に付された日付から、本作を書き終えたのは11日だったことがわかる。「仕事も一段落ついた」と述べているとおり、1週間ほどで「東京八景」を書き上げたのち、本作を執筆したのだろう。そして最後の言葉通り、美知子が12日に滞在費を手に迎えにいった。翌日にはふたりで谷津温泉に移り、師である井伏鱒二、文芸評論家の亀井勝一郎と合流している。

紙面に注目してみると、本作が掲載された40年8月5日号の2面は「銷夏特集」と題され、「海」「川」「山」それぞれをテーマとする小品と和歌が寄せられている。「海」では青野季吉が佐渡の海について、「川」では和田篤憲が大井川について語っている。本作は「山」をテーマとしているが、訪れた湯ケ野の地を遠慮なくこきおろしているところが、ほか2作品と大きく異なる点だ。

しかし最終的に、旅行を楽しめない要因は自身の内面にあると結論づけている点がおもしろい。「悪業の深い一人の作家だけは、どこへ行っても、何を見ても、苦しい」。この「悪業」とは「貪婪」、すなわち欲の深い性質を表しているのだろうか。太宰自身は「宿屋の選定、交渉などは全く駄目」だった一方で、食堂車でビールを飲む楽しさを語るなど、決して旅行嫌いではなかったという。旅を楽しむ気持ちを持ち合わせつつも、行った土地の生活を敏感に見とおしてしまうがために、鬱々とした思いにかられたこともあったのだろう。ひとりの人としての太宰の顏が垣間見える一作だ。

あなたは、いつか私を見掛ける「待つ」

省線のその小さい駅に、私は毎日、人をお迎へにまゐります。誰とも、わからぬ人を迎へに。

市場で買ひ物をして、その帰りには、かならず駅に立ち寄つて駅の冷たいベンチに腰をおろし、買ひ物籠を膝に乗せ、ぼんやり改札口を見てゐるのです。上り下りの電車がホームに到着する毎に、たくさんの人が電車の戸口から吐き出され、どやどや改札口にやつて来て、一様に怒つてゐるような顔をして、パスを出したり、切符を手渡したり、それから、そそくさと脇目も振らず歩いて、私の坐つてゐるベンチの前を通り駅前の広場に出て、さうして思ひ思ひの方向に散つて行く。私は、ぼんやり坐つてゐます。誰か、ひとり、笑つて私に声を掛ける。おお、こはい。ああ、困る。胸が、どきどきする。考へただけでも、背中に冷水をかけられたやうに、ぞつとして、息がつまる。けれども私は、やつぱり誰かを待つてゐるのです。いつたい私は、毎日ここに坐つて、誰を待つてゐるのでせう。どんな人を?いいえ、私の待つてゐるものは、人間でないかも知れない。私は、人間をきらひです。いいえ、こはいのです。人と顔を合せて、お変りありませんか、寒くなりました、などと言ひたくもない挨拶を、いい加減に言つてゐると、なんだか、自分ほどの嘘つきが世界中にゐないやうな苦しい気持になつて、死にたくなります。さうしてまた、相手の人も、むやみに私を警戒して、当らずさはらずのお世辞やら、もつたいぶつた嘘の感想などを述べて、私はそれを聞いて、相手の人のけちな用心深さが悲しく、いよいよ世の中がいやでいやでたまらなくなります。世の中の人といふものは、お互ひ、こはばつた挨拶をして、用心して、さうしてお互ひに疲れて、一生を送るものなのでせうか。私は、人に逢ふのが、いやなのです。だから私は、よほどの事でもない限り、私のはうからお友達の所へ遊びに行く事などは致しませんでした。家にゐて、母と二人きりで黙つて縫物をしてゐると、一ばん楽な気持でした。けれども、いよいよ大戦争がはじまつて、周囲がひどく緊張してまゐりましてからは、私だけが家で毎日ぼんやりしてゐるのが大変わるい事のやうな気がして来て、何だか不安で、ちつとも落ちつかなくなりました。身を粉にして働いて、直接に、お役に立ちたい気持なのです。私は、私の今までの生活に、自信を失つてしまつたのです。

家に黙つて坐つて居られない思ひで、けれども、外に出てみたところで、私には行くところが、どこにもありません。買ひ物をして、その帰りには、駅に立ち寄つて、ぼんやり駅の冷たいベンチに腰かけてゐるのです。どなたか、ひよいと現われたら!といふ期待と、ああ、現はれたら困る、どうしようといふ恐怖と、でも現はれた時には仕方が無い、その人に私のいのちを差し上げよう、私の運がその時きまつてしまふのだといふやうな、あきらめに似た覚悟と、その他さまざまのけしからぬ空想などが、異様にからみ合つて、胸が一ぱいになり窒息する程くるしくなります。生きてゐるのか、死んでゐるのか、わからぬやうな、白昼の夢を見てゐるやうな、なんだか頼りない気持になつて、眼前の、人の往来の有様も、望遠鏡を逆に覗いたみたいに、小さく遠く思はれて、世界がシンとなつてしまふのです。ああ、私は一体、何を待つてゐるのでせう。ひよつとしたら、私は大変みだらな女なのかも知れない。大戦争がはじまつて、何だか不安で、身を粉にして働いて、お役に立ちたいといふのは嘘で、本当は、そんな立派さうな口実を設けて、自身の軽はづみな空想を実現しようと、何かしら、よい機会をねらつてゐるのかも知れない。ここに、かうして坐つて、ぼんやりした顔をしてゐるけれども、胸の中では、不埒な計画がちろちろ燃えてゐるやうな気もする。

一体、私は、誰を待つてゐるのだらう。はつきりした形のものは何もない。ただ、もやもやしてゐる。けれども、私は待つてゐる。大戦争がはじまつてからは、毎日、毎日、お買ひ物の帰りには駅に立ち寄り、この冷たいベンチに腰をかけて、待つてゐる。誰か、ひとり、笑つて私に声を掛ける。おお、こはい。ああ、困る。私の待つてゐるのは、あなたでない。それでは一体、私は誰を待つてゐるのだらう。旦那さま。ちがふ。恋人。ちがひます。お友達。いやだ。お金。まさか。亡霊。おお、いやだ。

もつとなごやかな、ぱつと明るい、素晴らしいもの。なんだか、わからない。たとへば、春のやうなもの。いや、ちがふ。青葉。五月。麦畑を流れる清水。やつぱり、ちがふ。ああ、けれども私は待つてゐるのです。胸を躍らせて待つてゐるのだ。眼の前を、ぞろぞろ人が通つて行く。あれでもない、これでもない。私は買ひ物籠をかかへて、こまかく震へながら一心に一心に待つてゐるのだ。私を忘れないで下さいませ。毎日、毎日、駅へお迎へに行つては、むなしく家へ帰つて来る二十の娘を笑はずに、どうか覚えて置いて下さいませ。その小さい駅の名は、わざとお教へ申しません。お教へせずとも、あなたは、いつか私を見掛ける。

市場で買ひ物をして、その帰りには、かならず駅に立ち寄つて駅の冷たいベンチに腰をおろし、買ひ物籠を膝に乗せ、ぼんやり改札口を見てゐるのです。上り下りの電車がホームに到着する毎に、たくさんの人が電車の戸口から吐き出され、どやどや改札口にやつて来て、一様に怒つてゐるような顔をして、パスを出したり、切符を手渡したり、それから、そそくさと脇目も振らず歩いて、私の坐つてゐるベンチの前を通り駅前の広場に出て、さうして思ひ思ひの方向に散つて行く。私は、ぼんやり坐つてゐます。誰か、ひとり、笑つて私に声を掛ける。おお、こはい。ああ、困る。胸が、どきどきする。考へただけでも、背中に冷水をかけられたやうに、ぞつとして、息がつまる。けれども私は、やつぱり誰かを待つてゐるのです。いつたい私は、毎日ここに坐つて、誰を待つてゐるのでせう。どんな人を?いいえ、私の待つてゐるものは、人間でないかも知れない。私は、人間をきらひです。いいえ、こはいのです。人と顔を合せて、お変りありませんか、寒くなりました、などと言ひたくもない挨拶を、いい加減に言つてゐると、なんだか、自分ほどの嘘つきが世界中にゐないやうな苦しい気持になつて、死にたくなります。さうしてまた、相手の人も、むやみに私を警戒して、当らずさはらずのお世辞やら、もつたいぶつた嘘の感想などを述べて、私はそれを聞いて、相手の人のけちな用心深さが悲しく、いよいよ世の中がいやでいやでたまらなくなります。世の中の人といふものは、お互ひ、こはばつた挨拶をして、用心して、さうしてお互ひに疲れて、一生を送るものなのでせうか。私は、人に逢ふのが、いやなのです。だから私は、よほどの事でもない限り、私のはうからお友達の所へ遊びに行く事などは致しませんでした。家にゐて、母と二人きりで黙つて縫物をしてゐると、一ばん楽な気持でした。けれども、いよいよ大戦争がはじまつて、周囲がひどく緊張してまゐりましてからは、私だけが家で毎日ぼんやりしてゐるのが大変わるい事のやうな気がして来て、何だか不安で、ちつとも落ちつかなくなりました。身を粉にして働いて、直接に、お役に立ちたい気持なのです。私は、私の今までの生活に、自信を失つてしまつたのです。

家に黙つて坐つて居られない思ひで、けれども、外に出てみたところで、私には行くところが、どこにもありません。買ひ物をして、その帰りには、駅に立ち寄つて、ぼんやり駅の冷たいベンチに腰かけてゐるのです。どなたか、ひよいと現われたら!といふ期待と、ああ、現はれたら困る、どうしようといふ恐怖と、でも現はれた時には仕方が無い、その人に私のいのちを差し上げよう、私の運がその時きまつてしまふのだといふやうな、あきらめに似た覚悟と、その他さまざまのけしからぬ空想などが、異様にからみ合つて、胸が一ぱいになり窒息する程くるしくなります。生きてゐるのか、死んでゐるのか、わからぬやうな、白昼の夢を見てゐるやうな、なんだか頼りない気持になつて、眼前の、人の往来の有様も、望遠鏡を逆に覗いたみたいに、小さく遠く思はれて、世界がシンとなつてしまふのです。ああ、私は一体、何を待つてゐるのでせう。ひよつとしたら、私は大変みだらな女なのかも知れない。大戦争がはじまつて、何だか不安で、身を粉にして働いて、お役に立ちたいといふのは嘘で、本当は、そんな立派さうな口実を設けて、自身の軽はづみな空想を実現しようと、何かしら、よい機会をねらつてゐるのかも知れない。ここに、かうして坐つて、ぼんやりした顔をしてゐるけれども、胸の中では、不埒な計画がちろちろ燃えてゐるやうな気もする。

一体、私は、誰を待つてゐるのだらう。はつきりした形のものは何もない。ただ、もやもやしてゐる。けれども、私は待つてゐる。大戦争がはじまつてからは、毎日、毎日、お買ひ物の帰りには駅に立ち寄り、この冷たいベンチに腰をかけて、待つてゐる。誰か、ひとり、笑つて私に声を掛ける。おお、こはい。ああ、困る。私の待つてゐるのは、あなたでない。それでは一体、私は誰を待つてゐるのだらう。旦那さま。ちがふ。恋人。ちがひます。お友達。いやだ。お金。まさか。亡霊。おお、いやだ。

もつとなごやかな、ぱつと明るい、素晴らしいもの。なんだか、わからない。たとへば、春のやうなもの。いや、ちがふ。青葉。五月。麦畑を流れる清水。やつぱり、ちがふ。ああ、けれども私は待つてゐるのです。胸を躍らせて待つてゐるのだ。眼の前を、ぞろぞろ人が通つて行く。あれでもない、これでもない。私は買ひ物籠をかかへて、こまかく震へながら一心に一心に待つてゐるのだ。私を忘れないで下さいませ。毎日、毎日、駅へお迎へに行つては、むなしく家へ帰つて来る二十の娘を笑はずに、どうか覚えて置いて下さいませ。その小さい駅の名は、わざとお教へ申しません。お教へせずとも、あなたは、いつか私を見掛ける。

1942年の3月5日号に掲載が予定されていた。しかし「時局にふさわしくない」という理由で掲載不可となった、特殊な背景を持つ作品だ。雑誌『ユリイカ』の創設者・伊達得夫が当時京大新聞に所属しており、太宰の原稿を返した経緯を美知子に語ったという。本作は最終的に、同年6月30日に発行された短編集『女性』に収められた。

「時局」とはやはり、緊張を高めていく戦時下を指しているのだろう。42年の1月から3月にかけて発行された紙面をみると、歌人・川田順は「英吉利も亜米利加もやがて滅びてはこのわたつみの泡沫の如きのみ」といった戦争協力の歌を、詩人・臼井喜之介は「木銃のうた」と題し兵士の姿をうたった詩を寄せている。一方で本作の「私」は、戦争のため「身を粉にして働いて、お役に立ちたい」という思いを、「嘘」であり「立派さうな口実」かもしれないと語る。

太宰自身、戦争によって生活を圧迫されたひとりだった。身体検査で肺浸潤だと診断され、徴用は免除されたものの、戦況が厳しさを増すと在郷軍人会の動員に駆り出された。朝4時に小学校で訓練を受けることもあったという。「食料、燃料、調味料、この三つが揃っていることは稀」で、美知子は農家や配給に頼り食料集めに奔走した。太宰の人間味が表れたエピソードもある。空襲警報を受けて美知子が帰宅していると、急ぎ足で家に戻る太宰とばったり会った。「人間やはりこんな場合には家にひかれるものなのかと思ったことが忘れ難い」「戦争が太宰を家にしばっていた」と回想している。

そうした状況下で書かれた本作は、既に二度校正を経ていた『女性』の最後に、太宰の依頼によって収められた。中学の同級生である画家・阿部合成が装幀を担当し、女性の独白体をとった作品を集めた短編集だ。太宰独自の女性独白体は37年に発表した「燈籠」に始まり、次に書かれた「女生徒」が特に有名である。この「待つ」も評価が高く、「私」が待っているのが誰なのか、何なのかが議論され、「神」や「救い」といった様々な説が唱えられている。「私」の朧げな認識を読み解くのは、一見すると難解だ。

だがこの作品の醍醐味は、語りの流れに身を任せるだけで味わえるところにあるのではないか。切々とした書き出しは読み手を一瞬で作品世界に引き込み、敬体から常体へと変化する語りは自問自答に至る。と思えば一転して「忘れないで下さいませ」と呼びかけたのち、預言にも似た、気迫すら感じる一文で結ばれる。今もどこかの駅で、何かを待つ女性がぽつねんと座っているような気がする。「私」の実在感が爪痕を残す名作である。

角川文庫の短編集『女生徒』に、「燈籠」「女生徒」「待つ」を始めとする女性独白体の作品が収められている。

『女生徒』

著者:太宰治

イラスト:くまおり 純

出版社:KADOKAWA

定価:440円+税

発売日:2009年5月23日

ISBN:978404109155

『女生徒』

著者:太宰治

イラスト:くまおり 純

出版社:KADOKAWA

定価:440円+税

発売日:2009年5月23日

ISBN:978404109155