「『デモクラシーへの嫌悪』としての立て看問題」立て看板規制を問う 連載 第2回

2018.06.16

編集部より

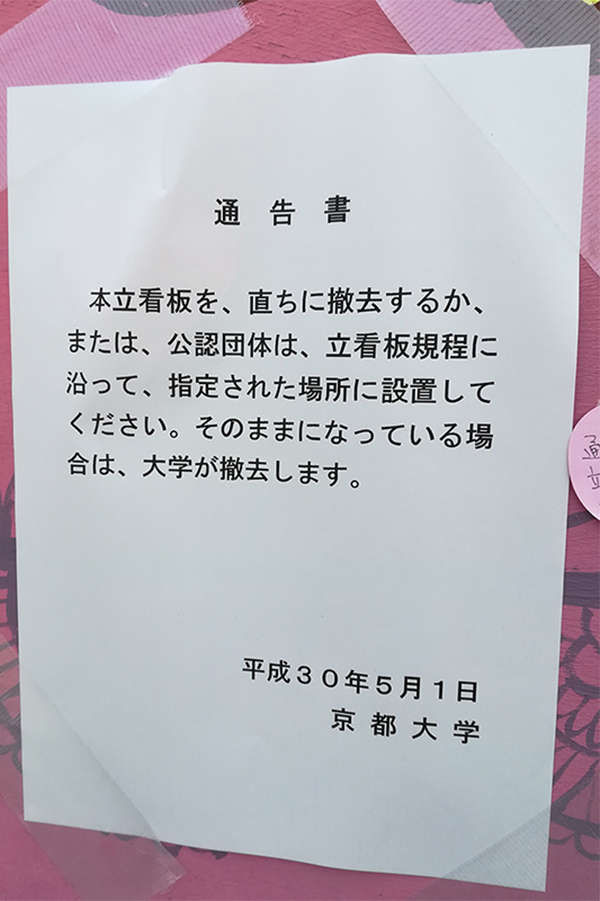

立て看板規制を多角的に捉えるための連載「立て看板規制を問う」。第1回(5月16日号)では、規制に関する経緯や法令を解説した。第2回となる今回は、酒井隆史氏に、規制がはらむ問題の根深さを論じてもらう。

寄稿 酒井隆史(大阪府立大学教員)

京都大学の「立て看問題」にかんしては、もう「終わった」とおもっていた問題が再燃しているという感じをもっている。もう「終わった」というのは、この大学のいわゆる「管理強化」の問題は、直接には1970年代からネオリベラルな大学改革をへて現在にいたる長期にわたる歴史をもっていて、とりわけ1990年代からゼロ年代にかけてはその総仕上げであった印象をもっているからである。わたしが「とどめ」だと感じたのは、反原発から安保法制にいたる大学教員の多くも参加するようになった抗議運動が、こうした足元の「デモクラシーの崩壊」と交わることなく一定の高揚をみせ、ごく一部の学生の運動を神輿に担ぎ(こういう態度がすでに「デモクラシー」崩壊の氷山の一角だとおもうのだが)、なおかつ「大学内にこだわらない学生運動はあたらしい」などの「分析」をくり広げたことである。わたしは、こうした態度の矛盾をもってある課題にむかう態度をシニカルに否定するのを好まないが、ここまで管理されてしまったキャンパスへの見つめ直しとまではいかなくとも、多少の恥じらいはあってよかったとおもう。あたかも、管理強化にあたって行使された数々の力での抑え込みや、それに対して起きた数々の抵抗(たとえばゼロ年代の終わりにいったん撤去になりそうだった百万遍の立て看を守った「石垣カフェ」は京大以外にこの時代の東京にまで拡がる独自の系譜をもっているはずである)もなかった、あるいはないかのように自由やデモクラシーを語ることには、少なくともわたしはなかなかなれなかった。要するに、この社会がいまこのようになるにあたって、みずからの足元を掘り崩されるのをわたしたちは座視しては来なかったか、むしろわたしたち自身も関与してこなかっただろうかという問いが必要であるのではないか。この過程への、わたしたちの責任は重いようにおもうのだ。

ここでわたしがおもいだすのは、ゼロ年代中盤の、ある大学でひらかれた管理強化問題にかんするシンポジウムの場面である。そこで、シンポジウムを客席で耳をかたむけていたある著名な護憲派の憲法学者が手をあげて、「自由を行使する能力のない者に自由は与えられない」と発言したのである。この発言の文脈をここで詳細に述べることはできないが、かんたんにいえば、キャンパス内の運動やそれにかかわる表現の自由にかかわる争点が問われている文脈である。すでにこの時期には、護憲派の著名憲法学者がこのようなかたちでキャンパス内での運動や表現の自由の規制を積極的に述べるぐらいの(保守化した)時代になってはいたのである。「自由を行使する能力のない者には自由は与えられない」というこの論理は、フランス大革命以来、その出来事への反動として形成された保守派の掲げてきたものだった。いわく奴隷制は擁護されねばならない、かれらは自由を行使する能力に欠けているからである、貧民あるいは女性に参政権は与えられない、かれらは自由を行使する能力に欠けているからである。この保守リベラルの論理を突破しながら、わたしたちのいま享受する権利は獲得されてきたのだといえる。実際、晩年にいたるまでフランス大革命の擁護をやめなかったカントは、この「自由を行使する能力のないものには自由を与えられない」という反革命の論理を根本から批判している(そもそも、革命とは「自由の行使する能力のない」と想定されてきた者が歴史のなかに割って入る契機である)。カントによれば、わたしたちは、この啓蒙化された近代社会においては、万人があたかも自由を行使する能力を与えられているかのようにふるまわなければならない。おそらく、日本の大学にはこの「あたかもだれもが自由を行使する能力を与えられた自律的主体であるかのようにふるまう」というカント的論理が、時代のなかでときに封殺にさらされながらも脈々と生きてきたといえる。それが、内側から解体したのがこの十年あまりだった。京大のこの「立て看問題」は、景観条例など独特の文脈をもっているが、基本的にこの解体の過程の最後の一場面であるといってよいだろう。

この問題はあまりに根深い。たとえば「規則遵守をなによりの価値とする体制派」ぐらいを意味する「秩序派」という言葉が社会全体にある種の悪口として通用した1980年代までであれば、まだこの社会の力を信じることができる。このような「気分」は、社会が危機に陥ったときの再生する力の所在を示しているからだ。つまり、「秩序派」という言葉が否定的に機能するといった裏には、重大な理念につながる感性がひそんでいる。上から与えられた規則より大事なものがある(それが既成の規則の再検討や規則の生成を促す)、混沌にはなにか創造的価値がある、といった理念である。そして、その理念こそデモクラシーの根源であり、かつ社会に刷新する力のひそんでいるしるしなのである。しかし、この社会を生きる人々の感性が、そして政治的立場のすべての示す感性が「秩序派」であるようなとき、とりわけ左派が「統一と団結」の悪癖をついにみずから脱出できないとき、再生の力もすでに消えている。ある新聞でコメントしたのだが、この「立て看」をめぐる事態にはデモクラシーへの嫌悪が貼りついているそのためだ。といっても、投票率の低さとかそういったことをいっているのではない。それは、「自由を行使する能力のない」と想定されていた主体が歴史に割って入るような不測の事態への嫌悪ともいえるし、あるいはより一般的に混沌への嫌悪ともいえる。つまり、あれこれの自由な行動や主張が衝突し合うような混沌を創造性にむすびつけることができず、ただ厭わしいと感じられてしまう事態である。これは美的な言明としてもモラルの言明としても表現される。きれいな方がいいとか、迷惑をかけるべきではない、といったことが文脈を抜きにして語られるとき、警戒すべきであるのは、そこにはデモクラシーへの嫌悪がひそんでいたり、あるいはいつでもデモクラシーの否定に転化したりするからである。ビラが地面にちらばる光景は「醜い」かもしれない(わたしは、デモでの混乱のあと、埃とともにビラの舞うような光景のようなものが詩にうたわれない社会が、審美的にもいい社会とはおもわないが)。しかも、それらは感性にまで根深く食い込んでいるから厄介なのだ。

今回の「立て看」にまつわる攻防の内包する問題は、おおげさなようだが、世界に拡がるはばをもち、また、わたしたちの慣習や感性の深くまで根を下ろしてしまった「政治」の問題である。これを覆していく闘いは長く、「立て看問題」の終わったあとも、より悪化しながらつづいていく。わたしがねがうのは、この「立て看問題」を一過性のものとすることなく、京大や左京区、そして日本の枠をこえて、この課題に取り組み、考察をめぐらせて、その長い闘いに与していくひとが、これをきっかけに一人でも増えてほしいということである。

* * *

酒井隆史(さかい・たかし) 大阪府立大学教員、専攻は社会思想史、都市文化論。著書に、『自由論――現在性の系譜学』(青土社、2001年)、『暴力の哲学』(河出書房新社、2004年/河出文庫、2016年)、『通天閣――新・日本資本主義発達史』(青土社、2011年)など。訳書に、『官僚制のユートピア』(以文社、2017年、著:デヴィッド・グレーバー)、『負債論』(以文社、2016年、著:デヴィッド・グレーバー)など。

寄稿 酒井隆史(大阪府立大学教員)

京都大学の「立て看問題」にかんしては、もう「終わった」とおもっていた問題が再燃しているという感じをもっている。もう「終わった」というのは、この大学のいわゆる「管理強化」の問題は、直接には1970年代からネオリベラルな大学改革をへて現在にいたる長期にわたる歴史をもっていて、とりわけ1990年代からゼロ年代にかけてはその総仕上げであった印象をもっているからである。わたしが「とどめ」だと感じたのは、反原発から安保法制にいたる大学教員の多くも参加するようになった抗議運動が、こうした足元の「デモクラシーの崩壊」と交わることなく一定の高揚をみせ、ごく一部の学生の運動を神輿に担ぎ(こういう態度がすでに「デモクラシー」崩壊の氷山の一角だとおもうのだが)、なおかつ「大学内にこだわらない学生運動はあたらしい」などの「分析」をくり広げたことである。わたしは、こうした態度の矛盾をもってある課題にむかう態度をシニカルに否定するのを好まないが、ここまで管理されてしまったキャンパスへの見つめ直しとまではいかなくとも、多少の恥じらいはあってよかったとおもう。あたかも、管理強化にあたって行使された数々の力での抑え込みや、それに対して起きた数々の抵抗(たとえばゼロ年代の終わりにいったん撤去になりそうだった百万遍の立て看を守った「石垣カフェ」は京大以外にこの時代の東京にまで拡がる独自の系譜をもっているはずである)もなかった、あるいはないかのように自由やデモクラシーを語ることには、少なくともわたしはなかなかなれなかった。要するに、この社会がいまこのようになるにあたって、みずからの足元を掘り崩されるのをわたしたちは座視しては来なかったか、むしろわたしたち自身も関与してこなかっただろうかという問いが必要であるのではないか。この過程への、わたしたちの責任は重いようにおもうのだ。

ここでわたしがおもいだすのは、ゼロ年代中盤の、ある大学でひらかれた管理強化問題にかんするシンポジウムの場面である。そこで、シンポジウムを客席で耳をかたむけていたある著名な護憲派の憲法学者が手をあげて、「自由を行使する能力のない者に自由は与えられない」と発言したのである。この発言の文脈をここで詳細に述べることはできないが、かんたんにいえば、キャンパス内の運動やそれにかかわる表現の自由にかかわる争点が問われている文脈である。すでにこの時期には、護憲派の著名憲法学者がこのようなかたちでキャンパス内での運動や表現の自由の規制を積極的に述べるぐらいの(保守化した)時代になってはいたのである。「自由を行使する能力のない者には自由は与えられない」というこの論理は、フランス大革命以来、その出来事への反動として形成された保守派の掲げてきたものだった。いわく奴隷制は擁護されねばならない、かれらは自由を行使する能力に欠けているからである、貧民あるいは女性に参政権は与えられない、かれらは自由を行使する能力に欠けているからである。この保守リベラルの論理を突破しながら、わたしたちのいま享受する権利は獲得されてきたのだといえる。実際、晩年にいたるまでフランス大革命の擁護をやめなかったカントは、この「自由を行使する能力のないものには自由を与えられない」という反革命の論理を根本から批判している(そもそも、革命とは「自由の行使する能力のない」と想定されてきた者が歴史のなかに割って入る契機である)。カントによれば、わたしたちは、この啓蒙化された近代社会においては、万人があたかも自由を行使する能力を与えられているかのようにふるまわなければならない。おそらく、日本の大学にはこの「あたかもだれもが自由を行使する能力を与えられた自律的主体であるかのようにふるまう」というカント的論理が、時代のなかでときに封殺にさらされながらも脈々と生きてきたといえる。それが、内側から解体したのがこの十年あまりだった。京大のこの「立て看問題」は、景観条例など独特の文脈をもっているが、基本的にこの解体の過程の最後の一場面であるといってよいだろう。

この問題はあまりに根深い。たとえば「規則遵守をなによりの価値とする体制派」ぐらいを意味する「秩序派」という言葉が社会全体にある種の悪口として通用した1980年代までであれば、まだこの社会の力を信じることができる。このような「気分」は、社会が危機に陥ったときの再生する力の所在を示しているからだ。つまり、「秩序派」という言葉が否定的に機能するといった裏には、重大な理念につながる感性がひそんでいる。上から与えられた規則より大事なものがある(それが既成の規則の再検討や規則の生成を促す)、混沌にはなにか創造的価値がある、といった理念である。そして、その理念こそデモクラシーの根源であり、かつ社会に刷新する力のひそんでいるしるしなのである。しかし、この社会を生きる人々の感性が、そして政治的立場のすべての示す感性が「秩序派」であるようなとき、とりわけ左派が「統一と団結」の悪癖をついにみずから脱出できないとき、再生の力もすでに消えている。ある新聞でコメントしたのだが、この「立て看」をめぐる事態にはデモクラシーへの嫌悪が貼りついているそのためだ。といっても、投票率の低さとかそういったことをいっているのではない。それは、「自由を行使する能力のない」と想定されていた主体が歴史に割って入るような不測の事態への嫌悪ともいえるし、あるいはより一般的に混沌への嫌悪ともいえる。つまり、あれこれの自由な行動や主張が衝突し合うような混沌を創造性にむすびつけることができず、ただ厭わしいと感じられてしまう事態である。これは美的な言明としてもモラルの言明としても表現される。きれいな方がいいとか、迷惑をかけるべきではない、といったことが文脈を抜きにして語られるとき、警戒すべきであるのは、そこにはデモクラシーへの嫌悪がひそんでいたり、あるいはいつでもデモクラシーの否定に転化したりするからである。ビラが地面にちらばる光景は「醜い」かもしれない(わたしは、デモでの混乱のあと、埃とともにビラの舞うような光景のようなものが詩にうたわれない社会が、審美的にもいい社会とはおもわないが)。しかも、それらは感性にまで根深く食い込んでいるから厄介なのだ。

今回の「立て看」にまつわる攻防の内包する問題は、おおげさなようだが、世界に拡がるはばをもち、また、わたしたちの慣習や感性の深くまで根を下ろしてしまった「政治」の問題である。これを覆していく闘いは長く、「立て看問題」の終わったあとも、より悪化しながらつづいていく。わたしがねがうのは、この「立て看問題」を一過性のものとすることなく、京大や左京区、そして日本の枠をこえて、この課題に取り組み、考察をめぐらせて、その長い闘いに与していくひとが、これをきっかけに一人でも増えてほしいということである。

* * *

酒井隆史(さかい・たかし) 大阪府立大学教員、専攻は社会思想史、都市文化論。著書に、『自由論――現在性の系譜学』(青土社、2001年)、『暴力の哲学』(河出書房新社、2004年/河出文庫、2016年)、『通天閣――新・日本資本主義発達史』(青土社、2011年)など。訳書に、『官僚制のユートピア』(以文社、2017年、著:デヴィッド・グレーバー)、『負債論』(以文社、2016年、著:デヴィッド・グレーバー)など。